فن

The Father: الخرف كهاوية سقوط

كيف يبدو العالم حين يخونك عقلك؟ فيلم The Father يضعك داخل دوامة الزمن والوجوه والأماكن، لتشعر بوقع الخرف كهاوية سقوط بلا نهاية.

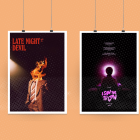

البوستر الدعائي لفيلم «The Father»

البوستر الدعائي لفيلم «The Father»

هل يمكن اعتبار الفيلم الجيد أنه الأكثر تأثيرًا على عواطفك وأفكارك؟ أم هو الفيلم الصادق في مشاعر شخصياته وأدواته السينمائية؟ أم هو الفيلم الذي يمكن أن تشاهده في كل مرة من زاوية مختلفة وتتلقّاه على مستويات وطبقات مختلفة؟

أصعب شيء في الكتابة عن فيلم – من وجهة نظري – هو أن تكتب عن فيلم تحبه. الكتابة عن الفيلم السيئ أسهل بكثير، ليس لأن الإشارة إلى مواطن الضعف أسهل وحسب، ولكن لأن المسافة بينك وبين الفيلم المتواضع تسمح لك أن تفكر بشكل أفضل. حتى محاولاتك لأن تكون موضوعيًّا تجاهه، تفتح عليك أبوابًا مختلفة لتلقيه وقراءته وإعذاره. أما في حالة الفيلم الجيد الذي أعجبك، فأنت بحاجة لخلق هذه المسافة، لكي ترى بوضوح ويمكنك حينها أن تكتب عنه بحق، بعيدًا عن عبارات الإطراء والحفاوة التي لا تفيد على الإطلاق، لا تفيد المشاهد ولا تفيد صانع الفيلم.[1]

أكتب الآن عن فيلم شاهدته منذ سنوات، لكن لم أستطع نسيانه أو تجاوزه. في الغالب أكتب عن الأفلام المصرية، ليس انحيازًا لها، ولكن بسبب ظروف النشأة؛ حيث تربّيت في صغري مع جدتي نشاهد الأفلام القديمة (الأبيض والأسود) على شاشة تلفاز تراكمت عليه حبات الأتربة.

ولكن هذه المرة تختلف عن سابقاتها، لأن هذا الفيلم لم أستطع تخطيه، وظل عالقًا في ذاكرتي، أسترجع مشاهده كثيرًا بين الحين والآخر.

بعد المشاهدة الأولى، وبعد حزمة الحزن، وزحمة المشاعر المكثفة، وضعتُ هذا الفيلم على رأس قائمة أفلامي المفضلة. لم أكن أعرف الأسباب وقتها، ولكن بعد مشاهدات متكررة، وبعد الكتابة عنه، أعتقد أنني عرفت السبب!

ليست كل الأفلام التي تُنتَج لتمثّل معاناة بشرية قادرة على جعل المشاهد يشعر أنه يعيشها فعلًا. كثير من الأعمال تتحدث عن الألم، وقليل منها يُشعرك بأنك بداخله. وفيلم «The Father» (الأب) للمخرج الفرنسي فلوريان زيلر يقع في هذه الفئة النادرة من الأعمال السينمائية التي لا تكتفي بأن تروي حكاية عن الخرف، بل تجعلك تختبر ما يعنيه فقدان الذات وتفكك الذاكرة، لا كمعلومة طبية، بل كتجربة وجودية تمزّق الوعي وتفتّت الإنسان من الداخل.

يدور الفيلم حول «أنتوني» (أداء خرافي لأنطوني هوبكنز)، رجل مسنّ يبدأ عقله في الانهيار التدريجي. لكن فلوريان زيلر، الذي اقتبس الفيلم عن مسرحيته الناجحة، لا يقدّم الحكاية بشكل خطي أو تقليدي، بل يعتمد تقنية سردية نادرة: المشاهد يرى العالم كما يراه أنتوني، بعقله الملتبس، لا كما هو في الواقع. الزمن يتفتّت، الشخصيات تتبدّل وجوهها، والحوارات تتكرر بتغييرات طفيفة توحي بانزلاق المعنى من بين الأصابع.

المتفرّج يتورط في التجربة الإدراكية للبطل، ويصير فقدان المعنى حالة شعورية حيّة، لا مجرد موضوع درامي.

في جوهره، لا يحكي الفيلم عن المرض بقدر ما يحكي عن الهوية. من نكون حين لا نعد نعرف من حولنا؟ كيف نواجه عالمًا يتبدّل كل صباح؟ بل، كيف نثق بعقولنا إذا بدأت تخوننا؟ يقدّم «The Father» الإجابة على هذه الأسئلة عبر بناء سينمائي فذّ يجعلنا نشعر بتشظّي الزمن والمكان والشخصيات كما يراها البطل في عقله المضطرب.

البطل «أنتوني» رجل مسنّ يبدأ في فقدان إدراكه للزمن، وتُصاب ذاكرته بالتآكل المتدرّج. ولكن بدلًا من أن يُظهر الفيلم هذا الانهيار من الخارج، يقرّر أن يعايشه المشاهد من الداخل. فالمكان يتغير دون سابق إنذار، الوجوه تتبدّل، الأحداث تتكرر، وكأن العالم كله لم يعد صلبًا أو مفهومًا. يصبح الزمن في الفيلم كابوسًا دائريًا، والمكان فخًا بصريًا، والأشخاص أشباحًا تفقد ثباتها.

بهذا، يغدو «The Father» أكثر من مجرد فيلم عن الخرف. إنه رحلة داخل العقل البشري حين ينهار، ومأساة باردة عن فقدان السيطرة على الذات، حين يصبح الحاضر مشوشًا، والماضي ضبابيًا، والمستقبل بلا ملامح.

فلا يمكن اعتبار «The Father» مجرد فيلم عن مرض عقلي، بل هو فيلم عن الفقد الأعمق، ذلك الذي يتجاوز الذكريات، ويصل إلى جوهر الكينونة. أنتوني لا يفقد فقط ماضيه، بل يفقد موقعه في الحاضر، وارتباطه بالآخرين. يتحوّل الزمن إلى وهم، والوجوه إلى أشباح، والمكان إلى متاهة. وفي هذا كله، لا يقدّم الفيلم إجابات، بل يتركنا في مرآة الحيرة التي يعيشها البطل، متسائلين عن مدى هشاشة ما نظنه «حقيقة».

لطالما كانت تجربة الاضطرابات العصبية الكبرى عصيّةً على التصوّر بالنسبة لي. من الناحية الطبية، أعلم أنها تنطوي على فقدان للذاكرة وتدهور تدريجي في الوظائف العصبية المعرفية، ولكن فهم كيف يشعر الشخص الذي يعاني من هذا النوع من الاضطراب ظل أمرًا أشبه بالمستحيل. في فيلم «The Father» (الأب)، وهو دراما صدرت عام 2020، من تأليف وإخراج فلوريان زيلر، يُفتح لنا بابٌ نادر إلى داخل عقلٍ متشظٍّ؛ عقل بطل الفيلم، الذي جسّده أنتوني هوبكنز ببراعة، في شخصية سُمّيت عن قصد «أنتوني»، وهو رجل في الثمانين من عمره يعيش في لندن ويصارع الخرف.

استلهم زيلر هذا العمل من معايشته لانحدار القدرات العقلية لدى جدته خلال سنوات مراهقته، فجاء الفيلم لا ليروي القصة فقط، بل ليفرض علينا معايشة القيود والارتباكات الذهنية التي يسبّبها الخرف. تتحوّل حيرة أنتوني إلى حيرتنا، وتصبح الذكريات المتناقضة والمشاهد المتضاربة آلية سردية مقصودة تجعل البطل والمشاهد معًا يتشككان في الواقع من حولهم.

الفيلم لا يكتفي بعرض تجربة الخرف من الخارج، بل يقدّم صورة حيّة من الداخل، تفكك الواقع وتزلزل الثقة في الحواس والعقل. ومع كل ذلك، لا ينسى أن يُظهر أيضًا الأثر المدمّر لهذا المرض على المحيطين بالمريض، وعلى رأسهم الأبناء، الذين يضطرون لتحمّل وطأة انهيار الأحبّة أمام أعينهم.[2]

رغم روعة الأداءات، فإن العنصر الذي يرتقي بالفيلم إلى مصاف الأعمال العظيمة هو الإخراج وتصميم المشاهد. طوال الفيلم، يتم استخدام نفس الهيكل المعماري للمنزل: الغرف، الممرات، النوافذ، لكن مع تغييرات طفيفة ومدروسة تزرع الارتباك في عقل المشاهد. تتبدّل بلاط الجدران في المطبخ من الأخضر إلى الأزرق، وتُعاد ترتيب اللوحات، ثم تُسحب تمامًا. باب مكتب الطبيب يشبه باب الشقة، لكن أي شقة؟ هل هي شقة أنتوني؟ أم شقة آن؟ أم أننا أصلًا في مستشفى منذ البداية؟!

يزيد زيلر من هذا التشويش النفسي عن طريق تبديل الممثلين لنفس الشخصية؛ ففجأة، تؤدي أوليفيا ويليامز دور «آن» بدلًا من أوليفيا كولمان، ثم نراها لاحقًا كمقدّمة رعاية، ثم كممرضة في مشفى! كل هذه العناصر البصرية تُستخدم بخبث إبداعي، لإقناع المشاهد أنه هو الآخر يعاني من الاضطراب ذاته، بلا أن يدري.[2]

كان أداء الممثلين في فيلم «The Father» تجسيدًا حيًّا لمأساة إنسانية خالصة، حيث شكّل السير أنتوني هوبكنز محور العمل وذروته، مجسّدًا شخصية «أنتوني» العجوز (أطلق زيلر اسم «أنتوني» على الشخصية الرئيسية تقديرًا لأنتوني هوبكنز، الذي كان في مخيلته أثناء الكتابة. المدهش أن هوبكنز وافق لاحقًا على أداء الدور، ليكتمل الرابط بين الخيال والواقع في أداء مدهش يُعد من الأبرز في مسيرته) الذي تتآكله الشيخوخة ويتهشّم داخله الزمن. لم يكن أداؤه مجرد تمثيلٍ بل كان انغماسًا كليًا في جلد شخصية تنزلق نحو العجز النفسي والعقلي. بنظراته المترددة، وتلعثمه غير المفتعل، ونوبات غضبه الممزوجة بالضياع، جعل هوبكنز المشاهد يشهد تفكك الإنسان من الداخل، لحظة بلحظة.

ولم تكن أوليفيا كولمان في دور الابنة أقل شأنًا، فقد أدّت شخصية «آن» بحساسية مفرطة، تكشف عن صراع داخلي بين حبها لوالدها وعجزها عن الاستمرار في التضحية بحياتها من أجله. كانت كولمان حاضرة في كل لحظة من لحظات الصمت، في كل تنهيدة، وكل لمحة ألم في عينيها، لتُبرز بذلك معاناة الأبناء الذين يعيشون مع آباء يتآكلهم الخرف.

الانسجام الصامت بين هوبكنز وكولمان خلق علاقة درامية مشبعة بالطبقات والانفعالات المكبوتة، فباتا معًا حجر الأساس في خلق التوتر العاطفي الذي ساد الفيلم. ولم تكن الشخصيات الثانوية مجرد خلفية درامية، بل ساهمت بدورها في تعزيز الإحساس بالارتباك والشك الذي أراده المخرج؛ إذ تقمّص كل ممثل أدواره في نسخ متغيرة، عاكسًا اضطراب الإدراك لدى البطل.

لم يكن مفاجئًا إذن أن يُتوّج الفيلم بسيل من الجوائز، على رأسها جائزة الأوسكار لأفضل ممثل لأنطوني هوبكنز، في أداء يُعدّ من علامات السينما المعاصرة (رغم بساطة الدور في الظاهر). كما فاز الفيلم بجائزة الأوسكار لأفضل سيناريو مقتبس، وجمع ستة ترشيحات أخرى، منها أفضل فيلم، وأفضل ممثلة في دور مساعد لأوليفيا كولمان. وقد أشاد النقاد حول العالم بالعمل، معتبرين إياه واحدًا من أفضل الأفلام التي تناولت موضوع الزهايمر دون أن تُفرّغ الإنسان من كرامته أو إنسانيته.