فن

مسائل بن زبرجد الهامة — قصة قصيرة

هل يمكن أن يُخفي ثقب أسود كل حضارات البشر؟ تعرف على العالِم الذي سبق زمانه واكتشف خزائن الكون قبل أن تُعرف الثقوب السوداء!

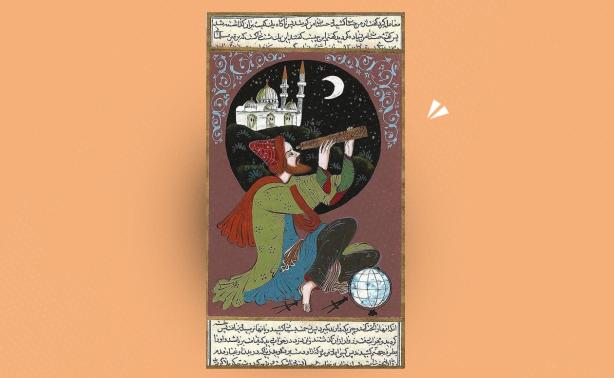

صورة مرسومة يدويًا لعالم فلك إسلامي (صفحة كتاب أثري ممسوحة ضوئيًا، مُشتراة من سوق الكتب القديمة في إسطنبول، تركيا)

صورة مرسومة يدويًا لعالم فلك إسلامي (صفحة كتاب أثري ممسوحة ضوئيًا، مُشتراة من سوق الكتب القديمة في إسطنبول، تركيا)

الطرح الذي قدمه الدكتور سامي الألفي مؤخرًا، ضمن كتابه الصادر عن الجامعة الأمريكية عام 2021 بعنوان «علماء العرب ما بين الخيال والواقع؛ نبذة عن أربع علماء نادرين»، جاءت أغلب مادته من كتاب الدكتورة س.ر. جامبلر؛ نحو خيال خلاق، والذي صدر عن كامبريدج، وكتاب الدكتور و.زادة العالم الإيراني الإنجليزي الشهير «الفلك والخيال؛ علاقة تكامل»، والذي فند به بالأمثلة كيف استعان أينشتاين بالخيال للوصول إلى حلول لمعادلات كونية- أو إلهية-تتحدى العقل الإنساني المحدود، وبغض النظر عن كل هذه المصادر التي كان من الواجب وضعها في سياق حديثنا هذا…

كان الطرح الذي قدمه الدكتور سامي الألفي بتفصيل محترم والتزام صارم بمنهجية علمية محترمة، هو البحث عن السيرة الغريبة للعالم العربي ذو الأصل الهندي؛ أبي الفتوح عمَار بن زبرجد الغزنوي، والمعروف بابن زبرجد، لأن عينيه كانتا بلون المعدن الغريب والذي قيل أنه كهرمان الأشجار، كما كانتا بلون قدمي سيدنا جبريل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث شهير يخص رؤية قدمي سيد الملائكة أسفل ستار من أستار الكعبة وقت الصلاة ذات مرة، وهو ذكره فقيه علمه وأخذ منه لقب الغزنوي لأنه ينتمي في الأساس لأصقاع الهند الحارّة أو لعلها أفغانستان الحالية، لأن هذه المناطق كانت مختلطة بشكل يصعب التفرقة فيه بين الأجناس، وقد تعلم بن زبرجد أغلب العلوم في بلاط سلطان من مغول الهند وكان الفلك في البداية بالنسبة إليه علم غامض لا يتخطى الأبراج وموضوع الطوالع ووقوع الزهراء في موقع بعينه أو المشترى أو المريخ في بيتيهما، وكان نجم الطالع عنده في الدلو بالمناسبة، وهو ما يمكن أن يفسر شروده الدائم وعزوفه عن الموائد والتجمعات، ويفسر هذا أيضًا عزوفه عن الزواج حتى آخر حياته.

قرأ كتب علوم الفلك وقتها، عندما فسر لنفسه سبب طباعه الغريبة والمختلفة رغم طبيعته المحبة وقلبه العطوف وحسن المعشر الذي كان صفة طبيعية عنده، وتعجب حينها من دقة تأثير تاريخ الميلاد في الطابع ليقرر أن السماء خريطة تتحكم في الإنسان بطريقة سرية، لا تعطل قدرته على الاختيار الحر، وبدأ يفكر في العديد من المسائل التي تخص النجوم والكواكب حتى أصابه الهوس وسافر ليحصل العلم من أحد علماء مدرسة بن الهيثم في مصر، الذي اخترع مؤسسها بن الهيثم نفسه القمُرة الأولى في التاريخ وبها المرصد الذي يرصد به الفضاء.

جاور بن زبرجد في المدرسة والتي كانت تعاني حينها من قلة الموارد بسبب ابتعاد الطلبة عنها وانشغال السلاطين بالصراعات الداخلية وجمع الأراضي الزراعية وبناء القصور، وكان المشروع الذي حاول البعض حينها أن يقيمه هو مدينة خاصة مسورة داخل القاهرة نفسها، تكون حكرًا على المماليك الكبار وحدهم، حتى يُحفظ النظام ويُحمى الملك من الهبّات الشعبية وجنون فرق المماليك المختلفة، كان الوضع بائسًا، وكانت تقاليد المدرسة قد تحجرت وصارت تؤدى بلا نفس، وكان تحولها الأساسي عندما زارها السلطان الظاهر بيبرس بنفسه وقت حكمه ولجأ لأهم مدرسيها حينها ليسأله عن رأيه في نجمه الطالع وحياته وغير ذلك من الأمور التي كان مهووسًا بها، ليعتبرها المدرس حينها فرصة لكسب المال من أجل تسيير أمور المدرسة، وصارت بعدها تكسب عيشها من ذلك حتى نُسي ذلك الأمر أيضًا وصارت ما يشبه أطلال قابلة للإزالة في أي وقت.

شرب بن زبرجد العلوم القديمة رغم ذلك، وسأل أسئلة كثيرة نفضت الأتربة عن علوم المدرسة فنشطت حلقة دراسة وحيدة فيها، وبعدما بقي لعام كامل أتقن فيه كل شيء، وعدّل بعض الإحداثيات التي لم تُعدل منذ أيام بن الهيثم، وقرأ كتاب «في درب التبانة» الذي كتبه بن الهيثم، وقدم شروحات خاصة له وأزاد عليه، وقرر بعدها أن يرحل عائدًا إلى نواحي فارس، حتى يقيم مرصدًا خاصًا به هناك، وذلك لأنه وجد نفسه وقد صار ملزمًا بتعليم طلبة جدد قلائل بالأساس براتب لا يكفي، كما ضايقته تحريات الشرطة عنه بين الحين والآخر بسبب دأبه في زيارة المدرسة وصعود المقطم ومراقبة المدينة من مرتفع أو استخدام مرصد بن الهيثم الذي سيحترق بعد ذلك بقرن بسبب ارتفاع شديد في درجة الحرارة، ولن يبقى منه سوى بقايا لا تُميز أبدًا عند سفح من سفوح المقطم.

حتى لا نطيل في هذا الجزء، طبق صاحبنا نظرياته الخاصة واستطاع دراسة السماء بمنظور جديد، بعدما قرأ حتى علوم اليونان القديمة، وتواصل مع عالم صيني مجد اسمه يعني الطائر الأسود، أعطاه بعض الرسائل التي تحوي اجتهادات تخص طبيعة جسم الشمس، وطبيعة القمر الباردة، ونظرية ثرية جدًا تؤكد أن المريخ كان أرضًا مأهولة ولكنها غنت في لحظة ما - شاهده العالم الصيني بمرصد خاص يملكه- وبعد عامين آخرين من المحاولات والاشتغال بالنسخ من أجل لقمة العيش أو الترجمة من الصينية التي أتقنها رغم تعقيدها وتحديدًا بلغة أهل الشمال هناك، استطاع بن زبرجد تكوين مرصد خاص، ساعده فيه بعدها أمير تركي من أسرة اختلط فيها الدم المغولي بالدم التركي، كان يحكم المدينة التي يحيا فيها بن زبرجد، والتي لا تتميز بشيء سوى جبال قاحلة وحزينة بلا منظر ولا قيمة جمالية، وذلك لأنه أشار عليه بأوصاف طبية محترمة اكتشفها بالسليقة ساعدته على ممارسة الحب بنجاح مع زوجاته الأربع الهنديات، وكان المرصد المتطور كافيًا ليرى العديد من الأشياء المبهرة، والتي ظل يطلق عليها عددًا من الأسماء ويتواصل مع العالم الصيني ليكتشف أنه اكتشفها قبله، قبل أن يكتشف النقطة السوداء المريعة الثابتة في مكان ما، والتي ركز عليها ورأى فيها ما يشبه عين سوداء بلا بؤبؤ، فقرر أن يسميها حينها العين السوداء، ثم غير الاسم حتى لا تنسب للعالم الصيني المكنى باللون نفسه، فأسماها عين الله، وهي تسمية جريئة إلى حد ما كان يمكن أن تودي به إلى الهلاك والاتهام بالهرطقة. وصف هذه العين أوصافًا غاية في الجمال فكتب مثلاً:

فوهة سوداء محاطة بأساور من النار تأخذ شكل قمة جبل فوقها وشكل منبسط شبه دائري أسفلها، وهي تدور حول نفسها بالتأكيد أو لعلها مجرد نقطة ثابتة تكونت بسبب شدة الغليان واختلاط العناصر.

وقد قرر بن زبرجد حينها أن يكرس حياته لدراسة هذه العين، والتي فكر بدون مبالغات أنه من الممكن اعتبارها عين إلهية تراقب الكون عن كثب، ولأنه لم يكن يملك ما يمكن أن يحدد الجاذبية المحيطة بها كما يحدث في زمننا هذا، توصل بعد خمس سنين من المراقبة ومن خلال تطوير المسبار وبكثير من الحظ الجيد، إلى أن اختلاف السطح الناري حول هذه الفوهة بسبب جاذبيتها الهائلة التي يمكن أن تجعل ما حولها بلا انتظام، أو كما كتب: القوى المحيطة بهذه العين تجعلها تطوي ما حولها كما تفعل النار مع الورقة، ولذلك فإذا ما أقررنا أن صفحة السماء عبارة عن ورقة مليئة بالنجوم المشتعلة التي لا تحرقها فإن هذه العين ما هي إلا ثقب يطوي الورقة حوله، وضرب مثلًا برسومات جميلة تصور ورقة وقد أمسكت بها عدة أيد، ثُبتت فوق مجموعة من الشموع المتراصة جنبًا إلى جنب تمثل النجوم تحرق الجزء الخاص بها فقط على هيئة دائرة، ثم ثبت عددًا من الحصى الصغيرة والتي تمثل الكواكب باختلاف أحجامها، وبعد ذلك خرق خرقًا في الورقة ليكون فوهة كبيرة -هي العين الإلهية- وجعل قطع الورقة عبارة عن ارتفاع في سطح الورقة يختلف عن محيطه أو هبوط ينزل على هيئة حفرة، وذلك حتى يؤكد أنها مثل الحفر في الأرض أو في قمة الجبال، وهذه الحفر تصل حتمًا إلى مكان ما.

عند هذا الحد، أخذ المبحث من بن زبرجد عقدًا كاملًا، قضاه في عزوبيته التي تزداد تعمقًا هذه مع انعزاله في المرصد الخاص به، ولم يكن يساعده سوى بعض الصبية من المدينة القريبة، والذين يأتون إليه بالطعام والشراب الذي أوقفه عليه الأمير الذي لا يعرف من سبب لإحسانه طوال هذه الفترة سوى طيبة قلبه لأنه شعر كما شعر أغلب أهل القرية بأن بن زبرجد مجنونًا، خاصةً مع رؤيته وقد طال شعره وازداد اسمرارًا هنديًا والتمعت عينيه في الظلام بلونهما الغريب كأنه شيطان من شياطين الجبال، حتى أن البعض سيسمونه عفريت الجبل، ووجد رغبة في مراعاة هذا الشيخ الكهل الذي يلوح في السبعين رغم أنه في الخمسين تقريبًا، وذلك لأنه ساعد في استطلاع هلالي رمضان وشوال طوال الوقت في احتفالات ينظمها هذا الأمير، ترقص فيها الأفيال الهندية مع قطط جبال الهيمالايا البرية، كما قدم بعض الوصفات الطبية المناسبة لمعالجة القولون والنقرس واضطراب القلب بلا داع بالصباح الباكر، وكان هذا كافيًا ليقيم بن زبرجد أوده ويفكر في مسائله المعقدة هذه.

كانت الفكرة التي لاحت له بسبب شيء رآه ذات يوم؛ تخص المكان الذي تذهب إليه الأشياء عبر السنين والقرون، مثلاً: وهو يمر ذات يوم على الخان الكبير في المدينة والشهير بالسجاجيد الفارسية وعاج أفيال الهند بل وكسوتها مختلفة الألوان والمبهرة التي يتخصص فيها معلمين مهرة، ويكتبون عليها آيات بالفارسية أو أبيات شعر شهيرة، ورأى الحريق الكبير الذي اشتعل أثناء الصيف وأكل الخان بالكامل؛ لم يبقى منه سوى بقايا لا دليل على وجودها.

كانت الفكرة ببساطة؛ والتي ارتسمت بدخان الحريق ورائحته الخانقة يومها، وهو يرى فرق الإطفاء التي ترتدي قبعات مائلة طويلة مثل القرطاس باللون الأحمر وتطفئ الحريق بقدور ضخمة؛ هي أين تذهب كل هذه الملابس والأدوات وكل ما يخص شعب من الشعوب خلال قرون متعاقبة، ولا يتبقى منها سوى نذر يسير؟ عاد إلى صومعته وبدأ يكتب إحصاء بما يمكن أن تخلفه حضارة مثل حضارة المغول في الهند مثلاً: ملايين الملابس، أردية الأفيال، الخواتم والخناجر الملونة، الإبداعات كلها، الأطباق والملاعق، العمائم المطرزة؛ بيت الإمارة وحده سيترك شيء وشويات، فما الإجابة؟ مع حسبة بسيطة أيقن أن الأرض سيثقلها بشدة أن تحتفظ بكل هذه البقايا، وأن التحلل لا يستطيع أن يفني كل الأدوات مثلًا، يمكن أن تُطمر ولكن كيف يبتلعها الجوف بدون أن يضج؟

كان هذا كافيًا ليفكر في استحالة ذلك، ويصيبه كثير من الإشفاق على الإنسان في العموم لأنه يندثر تمامًا هكذا، ولكنه أيقن أن هذه المخلفات تذهب إلى مكان ما؛ يمكن أن يكون خزانة ضخمة لا يتصورها أحد، تبتلع هذه الأشياء وتحفظها داخلها حتى تردها يوم الدين إلى الحياة، وأن هذا يعني وجود أفاق لا تُصدق داخل الأرض يمكن أن تحفظ كل ذلك في مخازنها، وجاء هذا كتفسير جديد وجيد لآية {وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا}، وهذا يعني أن كل الباطن الضخم للأرض يدفن كل هذه الموجودات، ولكنها تذهب بعدها إلى خزانة ضخمة يمكن أن تستوعب الأرض عندما تُملأ بالكامل -كان بن زبرجد مؤمنًا أن الأرض مسطحة وقتها وهو ما لايمكن أن نعاتبه عليه، ولكنها مسطحة وتستدير في جزء معين، بمعنى أنها أقرب إلى بيضة محدبة غير مستوية أبدًا- وعند هذا جنح بخياله ليرى أن العين الإلهية ليست بعين، وإنما؛ كما كتب:

فتحة خزائن ضخمة تحوي كل ما يتبقى من البشر، تدور وتأتي أسفل الأرض في وقت بعينه غير محدد، تأخذ كل الأشكال التي تُدفن فيها ولكن بهيئتها الهيولية المختلفة عن هيئتها الهيولية الحالية، مع بقايا الكون نفسه من كواكب ونجوم وما لا نعرفه من أمم في السموات، وتذهب حينها إلى الخزانة وتنتظر لحظة الانتفاض الكبرى، ولذلك فهذه الأعين هي ثقوب تخزن نفايات الكون؛ بعضها يحفظها وبعضها يصير عدمًا حسب القدرة الإلهية والحسابات الدقيقة التي لن نصل إليها قريًبا أبدًا.

هكذا كان تفسيره، والذي ظل يجمع له أدلة لا تنتهي، ليكون بالمصادفة أول من اكتشف الثقوب السوداء علميًا في التاريخ، وأول من صاغ نظرية أنها خزانات الكون، ولقد عدل نظريته لاحقًا لتصير هذه الثقوب ليست كلها خزائن؛ وإنما بعضها مخصص ليكون لنفايات الكون وبقايا الملايين، وبعضها مخصص ليكون نافذة على كون آخر مضاء بالكامل، كله احتمالات بيضاء لا تصدق، ينظر فيه سكان كواكبه إلى السماء ويرون بياضًا لا ينتهي، بحيث لا يوجد أقمار وإنما شموس، بينما يصل بعضه إلى كون ثالث به ظلام أشد قوة تضيئه أقمار حزينة بلا شموس، وهو كون جهنم، وقد أسمى الكون الأبيض بالجنة مصداقًا للآية {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ}، ليعلل أن جهنم هي الكون الثالث المظلم، ولكنه أضاف لاحقًا عددًا آخر من الأكوان، بعضها يحوي أرض أخرى، يمكن أن يُبعث عليها الناس في {يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات}، في آية أخرى، ليلفظ ثقب المخازن ما فيه، بصورة لا تصدق، وهو ما وصفه بن زبرجد بقول شغوف:

تخيلوا يا أخواني، ما سيراه أحدنا عندما يدخل من هذا الثقب؟ كل حضارة بني آدم وهو ما يمكن اعتباره صندوق دنيانا، وهو ما سيحتاج لمليون عام حتى يُحصى، مليون لإحصاء مخلفات حضارة مثل حضارتنا الآن في زمننا أو أزمنة قادمة، وسبحان الله.

بغض النظر عن شطحاته المفهومة، فقد اكتشف الثقب الأسود، نعم، ولكنه لم يحيا حتى يرى أن الاكتشاف ينسب لغيره، والمفاجئ أننا لم نعرف بأمر اكتشافه هذا سوى في الأطروحات التي اعتمدت على أوراق نادرة، وترجمها الدكتور الألفي، فقد اشُتهر بغير ذلك تمامًا: حيث يكتب عنه في المراجع أنه أحد أطول المعمرين في زمنه، إذ وصل إلى مائة وثمانين عام، وكان يحيا على الطوب وشرب ماء المطر أو بقايا الثلج، وهو ما جعله أسطورة حية، رغم أنه كان يؤكد أنه لم يحيا طوال هذ الوقت بالفعل، وإنما زار مخزنًا لا يصدق بمساعدة ملاك، ثم زار أرضًا أخرى وعاد ليقول ما رآه، وهو ما جعل الأزمنة التالية لزمنه والتي لم تميز علمه تصفه بالهرطقة ليموت غير مأسوف عليه.