مجتمع

ماثيو دي ليسبس: أبو فردينان الذي أوصل محمد علي لعرش مصر

من هزيمة فرنسا إلى دهاء الدبلوماسية والماسونية، ومن الأب ماثيو إلى الابن فردينان… قصة عائلة دي ليسبس التي غيّرت وجه مصر إلى الأبد.

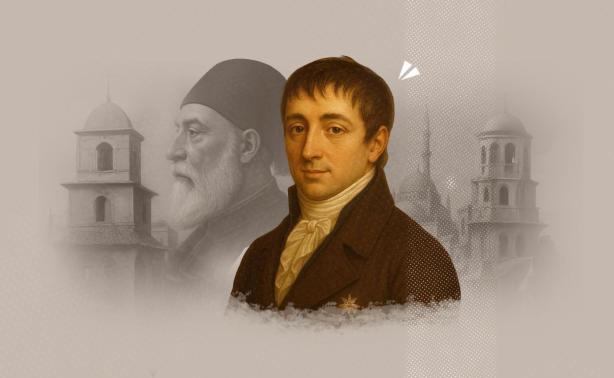

الدبلوماسي الفرنسي ماثيو دي ليسبس Mathieu de Lesseps

الدبلوماسي الفرنسي ماثيو دي ليسبس Mathieu de Lesseps

بعد هزيمة الحملة الفرنسية على مصر وانسحابها عام 1801م، ساد ظنٌّ خاطئ بأن طموحات فرنسا في المنطقة قد انتهت. لكن سرعان ما اتضح أن نابليون بونابرت لم يضع أسلحته، بل استبدلها بأدواتٍ أخرى أكثر دهاءً وأشد فعَّالية، أدوات الدبلوماسية والسياسة.

تُجسِّد مقولة «ما عجزت عنه القوة تأتي به الحيلة»! أو كما يقول المثل الفرنسي «Par la ruse on peut plus que par la force» (أي: بالخداع يمكننا أن نفعل أكثر من القوة!) فلسفة السياسة الفرنسية تجاه مصر عقب انسحابها عام 1801م. فما الحيلة التي استخدمتها فرنسا مع مصر؟ وهل نجحت في تحقيق مآربها؟ وما الأثر الذي أحدثته؟

رأت فرنسا أن السياسة هي الحل الأمثل في المسألة المصرية؛ بخاصة وأن القوات البريطانية لا تزال رابضة في المياه المصرية، ولا يزال القنصل البريطاني «ميست» يلعب دورًا خطيرًا من أجل فرض نفوذ بلاده على مصر، مستغِلًّا حالة الفوضى العارمة السائدة آنذاك.

لذا، وقع اختيار نابليون بونابرت، الذي حاز لقب القنصل الأول، على ماثيو دي ليسبس Mathieu de Lesseps أحد أشد الدبلوماسيين الفرنسيين دهاءً؛ ليدير الوجود الفرنسي في مصر، ويستعيد العلاقات الفرنسية مع جميع القوى السياسية فيها؛ بخاصة الباب العالي والمماليك. وقبل أن نستعرض المهمة التي اضطلع بها «ماثيو دي ليسبس»، سنتعرف عليه: من هو؟ وما خلفيته؟ ولماذا اختاره نابليون بالتحديد لهذه المهمة شديدة الحساسية؟

من هو ماثيو دي ليسبس؟

وفقًا للموسوعة البريطانية، ولما ذكرته الكاتبة الفرنسية تيريز باتبيدات Thérèse Batbedat في كتابها «أسرار عائلة دي ليسبس De Lesseps intime»؛ فقد وُلِد ماثيو ماكسيميليان بروسبر دي ليسبس في الرابع من مارس 1774م في مدينة هامبورج الألمانية.

ينتمي ماثيو إلى عائلة فرنسية عريقة تتمتع بتاريخٍ حافل في الدبلوماسية الفرنسية؛ فقد شغل جده بيير دي ليسبس Pierre de Lesseps منصب كاتب العدل الملكي، بينما شارك عمه دومينيك دي ليسبس Dominique de Lesseps في المفاوضات حول ترسيم الحدود بين فرنسا وسويسرا عام 1746م.

أما والده مارتن دي ليسبس Martin de Lesseps فقد شغل مناصب دبلوماسية عديدة؛ حيث تولَّى منصب القنصل الفرنسي في كل من قرطاج وهامبورغ وسان بطرسبرج. وكذلك شقيقه الأكبر بارتيليمي دي ليسبس Barthélemy de Lesseps الذي شغل هو الآخر منصب القنصل العام في كل من موسكو وسان بطرسبرج وكرونشتادت، وعمل أيضًا مساعدًا لسكرتير البعثة الفرنسية في القسطنطينية.

تزوج ماثيو عام 1801م من كاثرين دي جريفيني Catherine de Grevigné، وهي خالة الإمبراطورة الفرنسية يوجيني دي مونتيجو Eugénie de Montijo زوجة الإمبراطور الفرنسي نابليون الثالث، التي حضرت حفل افتتاح قناة السويس في عهد الخديوي إسماعيل.

أنجب ماثيو ثلاثة أبناء وابنة؛ أشهرهم فردينان دي ليسبس Ferdinand de Lesseps مهندس مشروع حفر قناة السويس.

سار ماثيو على خطى عائلته في السلك الدبلوماسي، حيث شغل مناصب دبلوماسية مهمة في مختلف أنحاء العالم؛ فعمل سكرتيرًا للسفارة الفرنسية في مراكش، ومستشارًا في سلا وطنجة، ومفوضًا مساعدًا للعلاقات التجارية في قادس الأسبانية، وتولى منصب القنصل العام في كل من ليفورنو بإيطاليا، وحلب بسوريا.

وقام بدورٍ دبلوماسيٍّ بارز في الولايات المتحدة؛ حيث استطاع من خلال منصبه كقنصل عام في فيلادلفيا عام 1819م؛ التفاوض على أول معاهدة تجارية بين فرنسا والولايات المتحدة.

ولعب أيضًا دورًا خطيرًا في السياسة الفرنسية في شمال أفريقيا؛ حيث تولى منصب القنصل الفرنسي العام في العاصمة التونسية تونس، لمدة خمس سنوات (1827-1832م)، واستطاع خلال هذه المدة أن يُدير العلاقات الفرنسية مع الباي حسين، ويُمهِّد للاحتلال الفرنسي بعد ذلك، وقد استعان القناصل الفرنسيين اللاحقين عليه، بالتقارير التي أرسها إلى الخارجية الفرنسية بخصوص طبيعة النظام السياسي في شمال أفريقيا، وأفضل الطرق الممكنة في التعامل معها.

أما دوره الأبرز في مشواره الدبلوماسي، فهو ما قام به في مصر خلال عامي (1803-1804م)؛ حيث أرسله نابليون بونابرت إلى القاهرة تحت غطاء منصب نائب قومسيير العلاقات التجارية الفرنسية المصرية بدمياط لإدارة شئون التجار الفرنسيين هناك، لكن دوره كان أكبر وأعمق من ذلك، كما سنرى.

وقد وقع اختيار نابليون على ماثيو؛ إيمانًا منه بعبقريته الدبلوماسية ودهاءه الشديد اللذان شهدا بهما رؤسائه أثناء عمله في قادس؛ فرآه الشخص الأنسب في إدارة ملف الوجود الفرنسي في مصر في لحظةٍ حرجة كهذه؛ حيث أدت الحملة الفرنسية على مصر إلى تدهور العلاقات الفرنسية العثمانية، فضلًا عن اضطراب الأوضاع السياسية في مصر، وكان لا بُد من شخصية محنكة تتسم بالشجاعة واللباقة والحزم، تنقل الصورة كاملة إلى الخارجية الفرنسية، وتنجح في التقرُّب من جميع القوى الموجودة في الساحة السياسية، وتتنبأ بالحصان الرابح في هذا السباق وتراهن عليه.

رجل نابليون في مصر

يذكر الدكتور محمد فؤاد شكري في الجزء الأول من كتابه «مصر في مطلع القرن التاسع عشر 1801-1811م»، أن القنصل الأول نابليون بونابرت أصدر في السابع من مارس 1803م قرارًا بتعيين ماثيو دي ليسبس نائب قومسيير العلاقات التجارية الفرنسية المصرية بدمياط، لكنه في الوقت نفسه، أوصى بأن يقيم في القاهرة أولًا بصفة مؤقتًا ليملأ منصب القومسير العام للعلاقات التجارية حتى يتم تعيين مَن يشغله.

ويذكر المؤرخ الفرنسي جورج دوين Georges Douin في بحثه «ماثيو دي ليسبس مفوضًا عامًّا في مصر (1803-1804) Mathieu De Iesseps Commissaire Général En Egypt (1803-1804)» في الجزء الرابع والعشرين من كتاب «نابليون: مراجعة الدراسات النابليونية: أصول أوروبا الجديدة Napoléon : revue des études napoléoniennes : les origines de l'Europe nouvelle»، أن التعليمات التي تلقَّاها ماثيو قبل سفره إلى مصر تتضمن التحلِّي بالحكمة والحذر الشديدين في سلوكه مع ممثلي الدولة العثمانية (الباب العالي) في مصر، وتجنُّب المشاركة في أي نزاع مع القوى المتصارعة، والتزام الحياد من جميع الأطراف، والتودد إلى الجميع.

رحلة إلى الإسكندرية

عند وصول دي ليسبس إلى الإسكندرية أوائل شهر يونيو؛ كان الوضع السياسي قد تغيَّر كثيرًا؛ فقد وجد السلطة في مصر موزعة بين فريقين؛ القاهرة والصعيد ودمياط ورشيد تحت سيطرة المماليك والأرنئود، والإسكندرية فقط تحت سيطرة الباب العالي.

كما كان الطريق بين الإسكندرية والقاهرة محفوفًا بالمخاطر، مما دفع دي ليسبس إلى البقاء في الإسكندرية بعض الوقت. واستثمر وجوده فيها في جمع المعلومات ومراقبة الأحداث، ومتابعة نشاط الوكلاء الإنجليز.

في تلك الأثناء، أرسل إليه عثمان البرديسي أحد زعماء المماليك خطابًا يطلب منه الحضور إلى القاهرة ويتعهد له بولاء المماليك للفرنسيين. فرأى دي ليسبس ضرورة التحرك نحو القاهرة؛ للتأكيد على رعاية فرنسا للمماليك، وحتى لا يُفهم من عدم حضوره التخلي عنهم، فيتحالفوا مع الإنجليز، لكنه في الوقت نفسه لا يريد إغضاب الباب العالي الذي أصبح في عداء صريح مع المماليك.

لذا سعى دي ليسبس جاهدًا للحصول على موافقة حاكم الإسكندرية خورشيد باشا بالسفر إلى القاهرة؛ بحجة متابعة شئون التجار الفرنسيين بها؛ لكن الباشا رفض طلبه، فاضطر دي ليسبس إلى البقاء في الإسكندرية حتى لا يُغضبه، وأرسل خطابًا إلى البرديسي يُؤكد فيه دعم فرنسا للمماليك وسعيها للتوفيق بينهم وبين الباب العالي.

أثناء ذلك، جاء إلى مصر واليًا عثمانيًّا جديدًا هو علي الجزائرلي، الذي أقام في الإسكندرية بسبب سيطرة المماليك والأرنئود على القاهرة. وعند وصوله، طلب دي ليسبس منه السفر إلى القاهرة لمتابعة عمله هناك، فوافق الجزائرلي على طلبه.

غادر ماثيو الإسكندرية في 24 يوليو، وفي طريقه التقى سرًّا في مدينة فوة بالبرديسي الذي تحدث إليه بصراحة عن آماله ومشروعاته، وعن كراهيته للإنجليز وصداقته لفرنسا.

ماثيو في القاهرة

استُقبل دي ليسبس في القاهرة بحفاوة بالغة من قبل المماليك، ودوَّت مدافع القلعة ترحيبًا به، ونزل في أحد المنازل الواقعة على ضفاف بحيرة الأزبكية، ورُفع العلم الفرنسي عليه. وكان المنزل مجاورًا لمنزل جرجس جوهري وكيل بونابرت العام أثناء الحملة الفرنسية، وبالقرب منه أيضًا يقع المنزل الذي أقام فيه نابليون في مصر، والذي سيقيم فيه محمد علي بعد ذلك.

فور وصول دي ليسبس إلى القاهرة، أرسل إليه زعيم المماليك إبراهيم بك للاجتماع به سرًا. وأخبره إبراهيم بك أن الإنجليز والعثمانيين قد خدعوهم، وأن أملهم الوحيد الآن هو الفرنسيين، وأنهم لا يريدون رئيسًا وحاميًا لهم سوى السلطان العظيم بونابرت. ثم رجاه أن يُرسل رسولًا محل ثقة إلى نابليون ليُخبره بأنهم على استعداد لقبول أية حلول يراها.

قضى دي ليسبس فترة إقامته في القاهرة يتابع الأحداث، ويكتب التقارير عما يحدث وما يتوقعه، ويُرسل بها إلى وزير الخارجية الفرنسي تاليران. وفتح بيته للبكوات المماليك وللعثمانيين على السواء، والتقى بأم المماليك نفيسة المرادية، أرملة زعيمهم مراد بك، وأكد لها على دعم نابليون لهم.

وقد أرسل المبعوث البريطاني في مصر تابرنا إلى الخارجية البريطانية بخبرهم بأمر لييسبس قائلاً: «الفرنسيون الذين لا يفوتهم شيء، أرسلوا إلى هذه البلاد ماثيو دي ليسبس وهو رجل ماهر عرض باسم بونابرت على البكوات إرسال خمسة آلاف رجل لمساعدتهم».

أثناء إقامته في القاهرة، ومن خلال مراقبته الأحداث؛ توقَّع دي ليسبس حدوث خلاف بين المماليك والأرنئود؛ وقد بنى توقُّعه على الفوضى السائدة في صفوف المماليك، والاقتتال فيما بينهم، وانسحاب مجموعات منهم إلى الصعيد، فضلًا عن انضمام العربان إليهم. في المقابل، بدأ الجنود الأرنئود في التمرد بسبب التأخير في دفع رواتبهم.

العلاقة مع محمد علي

لم يكد دي ليسبس يُرسل تقريره إلى الخارجية الفرنسية عن الحالة المصرية التي توقَّع فيها الخلاف بين المماليك بزعامة عثمان البرديسي والأرنئود بزعامة محمد علي؛ حتى نشب الخلاف بين الفريقين بالفعل، وعندئذٍ رأى دي ليسبس أن قوة المماليك تُستنزف في الاقتتال الداخلي، وأصبحوا طرفًا لا يمكن الاعتماد عليه.

في تلك الأثناء، برز على السطح محمد علي، فانتبه إليه دي ليسبس، وسعى كل منهما إلى اتخاذ خطوات عمليه وإيجابية لاستمالة الآخر؛ حيث بدأ محمد علي التقرب من دي ليسبس بغرض الحصول على دعم فرنسا له لدى الباب العالي. ورأى أن أفضل طريق لمواجهة مساعي القنصل الإنجليزي ميست لإبعاده عن مصر، هو التودد إلى عدوِّه اللدود القنصل الفرنسي ماثيو دي ليسبس.

في المقابل، رأى دي ليسبس في محمد علي قوة صاعدة، يمكن استغلالها لصالح فرنسا، خاصةً في ظل انهيار قوة المماليك. وقد تأكد دي ليسبس من قوة محمد علي، عندما أخبره الأخير بأن «جميع الأرنئود يريدون مرتباتهم، وأنهم بمجرد حصولهم على بعض المال سيقومون بحركةٍ جليلة تُكسِبهم رضاء الباب العالي عليهم ثانيةً، وتقضي قضاءً مبرماً على المماليك».

تمسَّك محمد علي برغبته في توثيق أواصر العلاقات الودية مع دي ليسبس بكل السبل الممكنة. ففي 27 يناير 1804م، عندما ساءت الأمور في القاهرة بسبب ثورات الجنود الأرنئود، فأرسل محمد إلى دي ليسبس، يخبره بأن القاهرة على وشك الانفجار، وينصحه –لصداقته به- بالذهاب إلى الإسكندرية، وأعطاه خطاب توصية إلى رجل يُسمى عمر بك في رشيد، وهو من رؤوساء الأرنئود وصديق محمد علي. وبالفعل غادر دي ليسبس القاهرة وبيده خطاب محمد علي، فرحَّبَ به عمر بك، واستطاع الدخول إلى الإسكندرية بسلام في الرابع من مارس من العام نفسه.

من جانبه، راح دي ليسبس يرفع التقارير إلى الخارجية الفرنسية، يُوضِّح لها استبعاده المماليك، ووقوع رهانه على محمد علي؛ حيث أرسل إلى حكومته في اليوم التالي يقول لها: «كيف يمكنني الاعتماد على هؤلاء البكوات؟ لقد ارتكبوا جرمًا لا يُغتفر هو أشد ما يمكن أن يحدث فظاعة وبشاعة، عندما غدروا بأخيهم ورفيقهم وصديقهم، ونحن أعداؤهم الطبيعيون، فماذا ننتظر منهم؟»

ومما ذكره عن محمد علي: «يبدو لي مخلصًا كلَّ إخلاصٍ ممكنٍ لفرنسا … يسترشد في أعماله ونشاطه بمبدأ رئيسي هو المصلحة أو النفع الذاتي».

وفي تقريرٍ آخر رفعه في العاشر من أبريل قال فيه: «إن محمد علي أعطاه كل الترضية اللازمة والممكنة، وإنه أعلن في حضور الفرنسيين الموجودين في القاهرة، وفي حضور الزعماء والضباط، أنَّ قطْعَ العلاقات الطيبة والتفاهُم مع الفرنسيين يزعجه إزعاجًا كبيرًا، وأنه يكنُّ دائمًا الود والاحترام لشخص القنصل الأول وللأمة الفرنسية، ويقدِّر شخص دي ليسبس».

وقد أرسل محمد علي إلى دي ليسبس في أواخر مايو، يؤكِّد له مرة أخرى أن «في وسع القنصل الأول الاعتماد عليه وعلى جماعته، وأنه علم بأفعال بونابرت العظيمة، ويكلِّفه دي ليسبس أن ينقل إليه ما يشعر به من إعجاب عظيم بشخص القنصل الأول».

وختم دي ليسبس تقاريره عن مصر، بتقرير أرسله إلى الجنرال برون السفير الفرنسي في القسطنطينية يخبره بأمر محمد علي، ويطلب منه أن يُقدِّم إلى الديوان العثماني توصية طيبة في حقه؛ تلك التوصية التي سرعان ما أتت ثمارها في العام التالي، وأصبح محمد علي واليًا عثمانيًّا على مصر.

وبذلك يكون دي ليسبس قد أتم مهمته في مصر، ألا وهي اختيار الحصان الرابح والرهان عليه. وبعد أن تأكد من قوة محمد علي، وولائه التام لفرنسا، غادر مصر في نوفمبر 1804م.

الدور الماسوني الخفي لماثيو دي ليسبس

ثمَّة جانب خفي في مهمة دي ليسبس في مصر، لم تُفصح عنه التقارير، بينما كشفت عنه الوثائق المضبوطة في المحافل الماسونية، هذا الجانب هو علاقة ماثيو دي ليسبس بالماسونية.

يكشف الدكتور أحمد يوسف في كتابه «الولع الفرنسي بمصر: من الحلم إلى المشروع» عن افتتان الفرنسيين بالحضارة المصرية القديمة، وانتشار المحافل الماسونية التي تستمد مبادئها من التعاليم المصرية الموجودة في الكتب اليونانية القديمة، والتي عُرفت باسم الماسونية المصرية واتخذت لنفسها أسماءً كثيرة مثل «مصرايم».

انضم عددٌ كبير من رجال الثورة الفرنسية إلى هذه المحافل الماسونية، التي كانت في ظاهرها تتبنى مبادئ الثورة الفرنسية «الحرية- المساواة- الإخاء». وكان من بينهم نابليون بونابرت وعددٌ كبير من علماء الحملة الفرنسية على مصر.

لذا، فقد قام نابليون أثناء حملته على مصر، بتأسيس أول محفل ماسوني، ودعا إليه علماء مصر ومشايخها. وعند مغادرة الحملة الفرنسية، بقي في مصر بعض الفرنسيين المعروفين بميولهم الماسونية.

وعند مجيء دي ليسبس إلى مصر، تواصل مع هؤلاء الماسونيين الفرنسيين، وتشاور معهم طويلًا في اختيار محمد علي، وحصل على موافقتهم قبل أن يرفع تقاريره إلى الخارجية الفرنسية في باريس والقسطنطينية. ولذا أيدت فرنسا بشدة ترشيح محمد علي لحكم مصر.

أضافت الماسونية بُعدًا جديدًا للعلاقة بين محمد علي ودي ليسبس لم تنته بمغادرة الأخير مصر عام 1804م، بل اتخذ التواصل بينهما شكلًا آخر؛ يتمثل هذا الشكل في الانضمام إلى أحد المحافل الماسونية.

يذكر كل من الباحث البريطاني جراهام هانكوك Graham Hancock والباحث البلجيكي روبرت بوفال Robert Bauval في كتابهما «لعبة المايسترو: كشف حكام العالم السريين The Master Game: Unmasking The Secret Rulers Of The World»، أن ماثيو دي ليسبس أسّس جمعية ماسونية في مدينة ليفورنو الإيطالية (المدينة التي عمل فيها قنصلًا بعد مغادرته مصر)، وسُمِّيت هذه الجمعية باسم «الجمعية السرية المصرية»، ووفقًا لما يذكره الباحثان «فقد داهمت الشرطة النمساوية محفلًا ماسونيًّا في البندقية، وكان من بين الوثائق التي تمت مصادرتها، وثيقة تكشف عن هذه الجمعية وتورُّط شخص محمد علي، أول حاكم حديث لمصر: كواحدٍ من أعضائها».

ووفقًا لما ذكره الباحثان؛ فإن هناك احتمال كبير أن يكون جان فرانسوا شاملبيون مكتشف اللغة المصرية القديمة، قد انضم إلى هذا المحفل الماسوني قبل مجيئه إلى مصر ولقاءه بمحمد علي وإهداء الأخير له مسلة مصرية، ويؤكد الباحثان على وجود نوع من الارتباط الغريب بين شامليون وبين امرأة تُدعى أنجليكا بالي كانت على صلة بماسوني إيطالي وبماسوني ليفورنو بالتحديد.

جديرٌ بالذكر أن الماسونية في مصر في القرن التاسع عشر، لم تكن قد أخذت بعد الانطباع السلبي عنها؛ فقد نُظر إليها آنذاك على أنها منظمة حرة ترعى الفكر والثقافة وتسعى إلى نهضة الشعوب، حتى أنها حملت شعارات الثورة الفرنسية نفسها (الحرية- الإخاء- المساواة). ويشير الدكتور وائل الدسوقي في كتابه «الماسونية والماسون في مصر 1798-1964م» إلى انضمام عددٍ كبيرٍ من رموز مصر إليها آنذاك مثل: جمال الدين الأفغاني، ومحمد عبده، ومحمد فريد، وعبد الخالق ثروت، وزكي طليمات، وخليل مطران، وغيرهم الكثير من أعلام الفكر والثقافة والسياسة في مصر.

النهاية في تونس

فارق دي ليسبس الحياة عام 1832م أثناء توليه منصب القنصل الفرنسي العام في العاصمة التونسية تونس، ودُفن في المكان الذي صار بعد ذلك كنيسة القديس لويس.

كانت أرض هذه الكنيسة ملكًا لتونس؛ لكن الملك الفرنسي شارل العاشر، بعد احتلال الجزائر عام 1830م، حصل من الباي حسين، عن طريق القنصل العام الفرنسي آنذاك ماثيو دي ليسبس، على منحة أرض على هضبة بيرسا لبناء نصب تذكاري تخليدًا لذكرى جده القديس بولس الذي تُوفي في هذا المكان، وفيه دُفن دي ليسبس.

ولقد كُتب على شاهد قبر دي ليسبس الكلمات التالية:

«هنا يرقد جثمان ماثيو مكسيميليان بروسبر دي ليسبس. القنصل العام ووكيل وزارة الخارجية الفرنسية في تونس. ضابط في وسام الشرف الملكي من رتبة فارس. فارس في وسام القديس يوسف من توسكانا ووسام دانبروك. وُلِدَ في هامبورج في 4 مارس 1774 وتوفي في تونس في 28 ديسمبر 1832…»

الابن في مصر من جديد

في العام الذي يغادر فيه ماثيو دي ليسبس الحياة، عُيِّن الابن فردينان دي ليسبس مساعدًا للقنصل الفرنسي في الإسكندرية. ويذكر الكاتب والصحفي الإنجليزي جورج بارنيت سميث George Barnett Smith في كتابه «حياة ومشاريع فردينان دي ليسبس The Life and Enterprises of Ferdinand de Lesseps» أن فردينان يلقى، منذ اللحظة الأولى له في مصر، رعاية خاصة من محمد علي شخصيًا، بسبب العلاقة التي كانت تجمع الأخير بالأب ماثيو دي ليسبس.

استطاع فردينان خلال فترةٍ وجيزة أن يؤسس لنفسه وضعًا مميزًا في الأسرة العلوية، ويحوز على ثقة أبناء محمد علي، ويصبح مُعلِّمًا وصديقًا للطفل محمد سعيد الذي سيصير بعد ذلك محمد سعيد باشا حاكم مصر. وينجح في الحصول على موافقته على مشروع حفر قناة السويس.

لم تكن فكرة إنشاء قناة تربط البحرين الأبيض والأحمر، وليدة القرن التاسع عشر الميلادي، بل كثيرًا ما طُرحت في أزمنة متعددة منذ عهد الفراعنة، وكانت أيضًا ضمن مشروع نابليون في مصر؛ حيث كلَّف بونابرت المهندس الفرنسي ليبيير Lepère عام 1798م بدراسة الفكرة وإعداد تقريرٍ حولها.

جاء التقرير خاطئًا ومخيِّبًا لطموح نابليون؛ حيث ذكر ليبيير أن منسوب البحر الأحمر يرتفع عن منسوب البحر الأبيض بمقدار عشرة أمتار، مما يعني عدم إمكانية تنفيذ المشروع، وأن البديل لذلك هو إنشاء قناة تربط بين النيل والبحر الأحمر.

في الفترة بين عامي 1948 و1954م، عكف فردينان على دراسة فكرة ربط البحرين الأبيض والأحمر بقناة مباشرة دون المرور بنهر النيل، حيث كان على علم بما أخبره به والده ماثيو بشأن القناة، وخلُص بنتيجة مفادها أن تقرير ليبيير كان خاطئًا وأن إنشاء قناة تربط البحرين أمرًا ممكنًا. فانتهز فرصة صداقته بسعيد باشا، وتم تأسيس شركة قناة السويس التي تولَّت مشروع حفر قناة السويس، التي خلّدت اسم فردينان في تاريخ مصر وهي خطوة غالبًا لم تكن أن تتم لولا السُمعة الكبيرة التي ورثها عن والده.