بين الحصار وذكريات الحروب المتكررة، تتشكل السينما الفلسطينية كمرآة صادقة لحياة الفلسطينيين اليومية. لم تولد هذه السينما في فراغ، بل داخل حيز مضغوط بين انتفاضة الحجارة وحروب الإبادة الممنهجة التي تمارسها دولة الاحتلال على الشعب الفلسطيني، التي أعادت تشكيل الذاكرة الجماعية مرارًا.

لذلك جاءت موضوعاتها وسردياتها امتدادًا لمعاناة الفلسطينيين وفقدانهم لحرية الاختيار، سواء على مستوى المواطن العادي أو الفنان الذي يسعى لرواية الحكاية رغم كل شيء.

وفي غزة المحاصرة والمدمرة يتردد هذا الصدى بقوة، إذ يتحول المكان إلى مساحة خانقة تضيق بساكنيها وتدفعهم إلى مسارات لا مفر منها، كأن الجغرافيا تحدد مسار الحياة قبل أن تبدأ الحكاية.

وفي ظل الوضع الحالي الحساس على الساحة الفلسطينية، ومع تصاعد الاهتمام الدولي بقضايا غزة وما يعانيه أهلها من تدمير وحصار بعد أحداث السابع من أكتوبر عام 2023، شهد فيلم «كان يا ما كان في غزة 2025» للأخوين الفلسطينيين طرزان وعرب ناصر حراكًا لافتًا قبل عرضه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته السادسة والأربعين، خصوصًا بعد فوزه بجائزة أفضل إخراج ضمن قسم «نظرة ما» في الدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي الدولي.

الأخوان ناصر اكتسبا شهرة لدى الجمهور العربي والمصري تحديدًا منذ عرض فيلمهما الروائي الطويل الثاني «غزة مونامور 2020» ضمن فعاليات الدورة الثانية والأربعين لمهرجان القاهرة 2020، حيث نال تنويهًا خاصًا، ما زاد من ترقب الجمهور لمشروعهما الجديد. يحظى الفيلم برواج متزايد، لا سيما مع الأحداث المروعة التي تعيشها مدينة غزة، والتي جعلت السينما الفلسطينية محط اهتمام عربي وعالمي بوصفها مساحة لرصد التاريخ الإنساني وتوثيق الصمود.

ربما يكون الإنسان الفلسطيني، وبشكل خاص الغزاوي، الأقرب إلى صورة سيزيف المعاصر؛ ليس لأن حياته محكومة بالعبث، بل لأن قضيته المعلقة تجبره يوميًا على إعادة حمل صخرته من جديد. ليس لأنه سيزيفيًّا بالمعنى الوجودي وحده، بل لأن الواقع السياسي والجغرافي يفرض عليه التواجد داخل حلقة مفرغة بين تمثيلين: المقاوم الأسطوري والواقع المعيشي القاسي، حيث تتقاطع إرادته في الحياة مع قيود الحصار والصراع المستمر.

وفي هذا الصراع الممتد منذ نكبة 1948، تتجلى مأساة الهوية الفلسطينية في السينما؛ فالأعمال السينمائية الفلسطينية تحاول عبر الصور والحكايات أن توثق هذه الحلقة الطويلة، وأن تمنح الصخر الذي يحمله كل فلسطيني معنى، وتمكنه من إعادة امتلاك روايته قبل أن تُحجب أو تُشوَّه. وفي الوقت نفسه، يعكس التوثيق مشكلة أعمق — وهي أن الفلسطيني طوال تاريخه يُطلَب منه دائمًا أن يبرهن على ألمه، كأنه مطالب بتقديم أوراق ملكية لمعاناته.

في ظل ذلك، تتبنى أفلام الأخوين ناصر نهجًا مختلفًا؛ رؤية إنسانية واضحة، إذ يقدم الإنسان الفلسطيني في قلب الحكاية أولًا، وتُروى قصته كما هي، بكل تفاصيلها اليومية، دون اختزالها إلى رمز للصمود. بهذه الطريقة، يظهر الفلسطيني كشخص له رغبات ومخاوف وأحلام، يواجه الواقع المعقّد للحياة ويعيش يومه بكرامة، بعيدًا عن التمثيلات النمطية أو المبسطة.

كان يا ما كان في غزة.. استدعاء الزمن الماضي

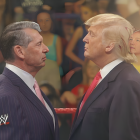

تبدأ أحداث فيلم «كان يا ما كان في غزة» بشاشة سوداء يتسلل عبرها صوت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو يطرح رؤيته لغزة المدمرة باعتبارها مشروعه الخاص لـ«ريفييرا الشرق الأوسط».

يتبع هذا الصوت مشهد موكب جنائزي لتشييع شهيد على أنغام موسيقى ملحمية، تذكرنا بالموسيقى الأيقونية في أفلام مثل «الأب الروحي» 1972 The Godfather أو «حدث ذات مرة في أمريكا» 1984 Once Upon a Time in America، لتبرز مفارقة سوداوية: مدينة محاصرة وممزقة تُعامَل كأرض مفتوحة للاستثمار، كأن الخراب مجرد خلفية صامتة لطموح اقتصادي أو سياسي يتجاهل الإنسان تمامًا، وتكشف المسافة الشاسعة بين صورة «ريفيرا غزة» المتخيلة لأهل القطاع في زمن سابق وواقعها القاسي اليوم.

تدور الأحداث في عام 2007، عقب فرض الحصار الكامل على مدينة غزة بعد سيطرة حركة حماس على القطاع، وبناء الاحتلال الجدار الأسمنتي العازل بين الضفة والأراضي المحتلة، ما أدى إلى قيود مشددة على حركة الأشخاص وإغلاق شبه كامل للمعابر، وفرض حصار اقتصادي وإنساني على القطاع.

يضع الفيلم ثلاث شخصيات رئيسية داخل شبكة علاقات متشابكة: أسامة (مجد عيد)، سائق تاكسي وصاحب محل فلافل يستخدمه كتمويه لتهريب أقراص مخدرة، ويحيى (نادر عرب)، الشاب الخجول والمسالم الذي يعمل في المحل ويكون صداقة مع أسامة، لكنه عاجز عن مغادرة القطاع لأسباب أمنية مفروضة من الاحتلال، وضابط السلطة الفاسد أبو سامي (رمزي مقدسي)، الذي يسعى لإخضاع أسامة لكنه يواجه رفضه، ما يؤدي إلى مواجهة مأساوية بينهما.

يقدم الفيلم من خلال شخصياته غزة كبؤرة محاصرة، حيث تولد القيود الاجتماعية والسياسية مأساة يومية تكشف عن انعدام الحرية والاختيار للفلسطينيين. يظهر الصراع مع الكيان المحتل بشكل غير مباشر من خلال مشاهد انفجارات متفرقة تومض من بعيد في الأفق، أو من خلال ما يُسمَع في نشرات الأخبار، وكذلك في العناوين الرئيسة للصحف التي تُستخدم لتغليف سندوتشات الفلافل، والتي تلمح إلى احتمالات مواجهة وشيكة في ظل الضغوط المتزايدة التي يفرضها الاحتلال.

الهوية الفلسطينية بين الواقع والأسطورة

في الجزء الثاني من الفيلم، تتقدم القصة عامين إلى عام 2009، حيث يتم اختيار يحيى ليلعب دور البطل في فيلم أكشن بتمويل حكومي برعاية وزارة الثقافة في غزة. يصبح الفيلم داخل الفيلم هنا عبثيًا وكاشفًا في آن واحد، إذ يستخدم الأخوان ناصر هذه التقنية كأداة لكسر الحدود الهشة بين السينما والواقع.

من خلال الفيلم الدعائي الذي يشارك فيه يحيى كبطل، يكشف الفيلم كيف تُصنع الرواية الفلسطينية وتُعاد صياغتها، سواء عبر التمثيلات الخارجية أو من خلال الخطاب الأيديولوجي المحلي الذي يختزل الفلسطيني في صورة واحدة.

هذا البناء يمنح القصة طبقة تأملية تكشف التوتر بين الإنسان والصورة التي تُفرض عليه؛ فحين يؤدي يحيى دور المقاتل الأسطوري، يبدو وكأنه يعيد تمثيل واقع لا يستطيع امتلاكه في حياته اليومية، بينما يبتلع الأداء ذاته الشخصية، فيتحول البطل إلى ظل يطغى على الإنسان الحقيقي. لكنه يقع في الفخ ذاته؛ الأداء يبتلع الذات. يصبح الشهيد أقوى من الشخص الحقيقي، وكأن الهوية تُعاد تشكيلها داخل ماكينة سردية تُعيد إنتاج الأبطال دون إرادتهم.

يكسر الفيلم الصورة الأسطورية للشهيد، ويعيد الفلسطيني إلى جلده وجسده، إلى ضعفه ورغبته في الحياة، من دون أن يتحول إلى حجر أو شعار سياسي. من خلال عرض طبقتين سرديتين متوازيتين: الحياة الواقعية للإنسان الفلسطيني وعملية صناعة فيلم عن قصته.

من خلال هذا الأسلوب، يكشف الفجوة بين الحقيقة التاريخية والتوظيف السينمائي لها. ويبين كيف يمكن استغلال البطولات الوطنية لأغراض شخصية أو سياسية، كما يتضح من تورط ضابط السلطة الفاسد في الإنتاج وتوريد الأسلحة للفيلم.

هذا التداخل بين الواقع والتمثيل يمكن الفيلم من نقد الاستغلال السطحي للأساطير الوطنية، وإظهار التناقض بين الفعل البطولي الحقيقي وصورته المنتجة إعلاميًا وفنيًا، مع إضافة طبقة من السخرية في المشاهد التي يظهر فيها مقاتلو حماس الحقيقيون وهم يلتقون بممثلين يجسدون أدوار مقاتلين، أو حين يؤدي فلسطينيون أدوار جنود في جيش الدفاع الإسرائيلي، التي تجعل المشاهد يدرك هشاشة الأسطورة أمام الواقع السياسي والاجتماعي المرير.

سوف ينتهي…

في ختام فيلم «كان يا ما كان في غزة»، يتكرر نفس مشهد الموكب الجنائزي لتشييع شهيد، وتظهر جملة مقتضبة على الشاشة: «سوف ينتهي…». هذه الكلمات القصيرة تفتح بابًا على سؤال أعمق مما تحتمله حروفها، إذ لا يقدم الأخوان عرب وطرزان ناصر وعدًا بنهاية سعيدة، ولا يرفعان شعارًا صاخبًا عن زوال الاحتلال، بل يتركان المشاهد أمام يقين معلق: نعم، سينتهي… لكن بأي ثمن؟ وعلى حساب مَن؟