فن

فيلم «حكايات الغريب»: البطل بألف اسم

لاقى الفيلم نجاحاً متأخراً، أصبح بالتراكم من أفلام الجواهر المدفونة، فيلم صغير عن حدث كبير، عن شخوص مهمشة تحدث تغييرات كبرى في نقطة محورية في التاريخ.

مشاهد من فيلم «حكايات الغريب» 1992

مشاهد من فيلم «حكايات الغريب» 1992

يصنع السينمائيون أفلاماً عن الحروب منذ اكتشاف إمكانية توثيق العالم في صورة متحركة، أصبح الفيلم الحربي نوعاً بذاته ينقسم بداخله إلى فئات متعددة، إما يبجل الحرب أو يكون ضدها أو ببساطة يوثقها، أصبح تصميم المعارك جزءاً رئيسياً من صناعة الأفلام، واستخدمت الحكومات الوسيط المستحدث لدعم توجهاتها والدفع بأيديولوجيتها لأكبر عدد من المواطنين، تتعامل الأمم المختلفة مع فيلم الحرب باعتباره ينتمي لحروبها الخاصة، فهناك أفلام الحرب الأهلية في أمريكا أشهرها «مولد أمة» 1915، وأفلام الحرب الكورية في كوريا، ازدهر النوع في مصر خلال فترة ما بين حربين هزيمة 1967 ونصر 1973. تنوعت الصيغ والأنواع السينمائية بين أفلام الجاسوسية وأفلام الحروب، وتضمنت كلها قصصاً إنسانية عن الجنود وذويهم، وتصويراً للمعارك المهمة والعمليات العسكرية، وكان لحرب أكتوبر النصيب الأكبر في الأفلام المصنفة أفلام حرب، عرضت بعضها في مسافة زمنية ملاصقة للحرب أو العقد نفسه مثل «الرصاصة لا تزال في جيبي» و«الوفاء العظيم» والبعض الآخر بعد عقدين أو أكثر في ظل حكم مختلف ومناخ محلي مختلف مثل «الطريق إلى إيلات» و«حكايات الغريب».

بين كل من «الطريق إلى إيلات» 1993 و«حكايات الغريب» 1992 عام واحد، فكلاهما من إخراج إنعام محمد علي، وكلاهما يحكي عن عمليات حربية، لكن الفارق الجوهري بينهما بجانب كون أن «إيلات» فيلم سينمائي و«حكايات الغريب» فيلم تلفزيوني، أن «الطريق إلى إيلات» يسرد مخطط وأحداث العملية، في إطار عسكري منظم، و«حكايات الغريب» لا تعرض به الحرب على الشاشة مطلقاً. ينتمي فيلم «حكايات الغريب» المبني على قصة قصيرة لجمال الغيطاني نقلها إلى الشاشة محمد حلمي هلال إلى كيان اعتباري يمكن تسميته «أفلام أكتوبر»، لكنه نوعياً وشكلياً ليس فيلماً حربياً بأي شكل، يمكن وصفه بكونه فيلماً درامياً أو فيلماً ما بعد حربي، فهو فيلم بلا معارك مرئية وبلا صراع بصري بلا إراقة للدماء وبلا جماليات عسكرية، لكنه فيلم عن الحرب والشباب والصداقة عن الغناء والثقافة المحلية، لكن في الأساس عن الغريب، أياً كان اسمه، فرد مقاوم دون رتبة عسكرية دون تكريم قومي ودون بطولة رسمية، لكنه مع كل هذا أسطورة شعبية، لاقى الفيلم نجاحاً متأخراً نظراً لكونه فيلماً قليل الميزانية ومتوسط الجودة التقنية ومتوفراً في نسخ منخفضة الجودة مأخوذة من عروض قنوات التلفزيون، أصبح بالتراكم واحداً من أفلام الجواهر المدفونة، فيلم صغير عن حدث كبير، عن شخوص مهمشة تحدث تغييرات كبرى في نقطة محورية في التاريخ.

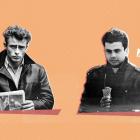

محمود الجندي من فيلم «حكايات الغريب» 1992

الهوية كوثيقة حكومية

تدور أحداث فيلم «حكايات الغريب» حول موظفين من المؤسسة العامة للتوزيع في رحلة رسمية للبحث عن سائق يدعى عبدالرحمن محمود انقطعت أخباره يوم 24 أكتوبر أي خلال حصار السويس عام 1973، يتكشف ببطء أن عبدالرحمن شارك في معارك ضد الجيش الإسرائيلي أثناء وجوده في السويس مندمجاً مع أهل مدينة ليس منها، وهو ما حوله إلى بطل شعبي مجهول في السياق العام وأسطورة داخل السياق السويسي، لكن أهل المدينة كل يتذكره بقصة واسم مختلفين، ومنهم من يسميه فقط «الغريب». تنقسم أحداث الفيلم بين عملية البحث الحادثة في الحاضر عام 1974 ومشاهد استرجاعية لعبدالرحمن نفسه (محمود الجندي) برفقة أصدقائه سيد (محمد منير) وحسن (شريف منير)، من خلال الزمنين يكون الفيلم صورة عن عبدالرحمن وحياته قبل الاختفاء، عن انهزامه وطموحه، وعن امتلائه رغم الحسرة بالحب والأمل.

«حكايات الغريب» هي واحدة من مجموعة قصصية لجمال الغيطاني جمعها أثناء عمله مراسلاً حربياً، في فعل أشبه بجمع شهادات شفوية في إطار روائي، يأخذ هلال الطبيعة التوثيقية البيروقراطية لقصة الغيطاني ويخلق لها امتداداً درامياً بأحداث تتعلق بالأسرة واضطراب ما بعد الصدمة والصداقة والحب، تعتمد كل من القصة القصيرة والفيلم على صيغة أرشيفية، يبدأ بتقرير من المؤسسة التي أرسلت السائق عبدالرحمن بعهدة إلى السويس، بتواريخ محددة تؤرخ موعد ذهابه وتوقيت انقطاع أخباره في أيام معركة السويس.

تركز قصة الغيطاني في بدايتها على شكل المذكرات الصادرة، من قام بتوقيعها ونسخها وعدد النسخ، تبدأ الرحلة من خلال الاطلاع على الملفات الورقية التي تحتوي شهادة ميلاد المفقود والورقة التي تثبت إعفاءه من الجيش، وبالطبع صور فوتوغرافية له، ستصبح تلك الصورة أشبه بموتيفة تتخلل الفيلم بأكمله حتى تصل لذروتها في النهاية، يجوب الأصدقاء شوارع السويس على عربة مكشوفة عليها صورة عبدالرحمن بحجم يمكن رؤيته من مسافة بعيدة، ومكبر صوت يؤكد أن البحث عن صاحب الصورة، ولا يهم ما هو اسمه، لكن المهم أن ذلك هو وجهه. ينطلق الفيلم من تلك النزعة الأرشيفية والتوثيقية لنقد عابر للبيروقراطية المصرية، ويغير في ما يشبه رحلة طريق هدف اثنين من الموظفين من البحث عن سيارة بها عهدة للبحث عن إنسان مكتمل، ربما يكون حتى بطل حرب.

شكل بديل للغضب

في «حكايات الغريب» يتمثل الانهزام في «عبدالرحمن» شاب رقيق القلب لا ينزع نحو الغضب الرجولي المحطم لكن نحو انكسار يطرح ذكورة بديلة غير معسكرة لكنها مقاومة في الوقت نفسه، يتلمس الفيلم هزيمته في سلسلة من مشاهد الاسترجاع الماضية، تمضي عملية البحث عن عبدالرحمن في الحاضر بينما نراه بشخصه من عيون أصدقائه في الماضي، يتمزق ببطء على فقدان أخيه وابنة أخيه الأب في الحرب والابنة في مجزرة بحر البقر، يبكي وينزوي ويعتقد أهله أنه ممسوس. يتعامل الفيلم مع شخصية عبدالرحمن وانتقاله من الهزيمة إلى النصر عن طريق الأسى على الفقد وليس الغضب أو العنف.

على الخط نفسه يبتعد السرد الاستعادي عن إظهار أي جوانب حربية أو قتالية يكتفي فقط بإظهار الديناميكيات الأسرية، علاقة عبدالرحمن بخطيبته جميلة (نهلة رأفت) إذ إنه على وشك فقدها لمصلحة شاب انتهازي (حسين الإمام) يعد أهلها بالثراء، وعلاقته بصديقيه حسن الضابط وشقيق جميلة، وسيد المطرب الهاوي الذي يسعى لأن تعطيه الدنيا ما يستحقه، يضفي اختيار محمد منير في دور سيد على الفيلم طابعاً موسيقياً، ويصبح بناؤه سائلاً وحراً، يتكون من مشاهد تتراوح بين الماضي والحاضر وفقرات غنائية تحدث بشكل داخلي كجزء من الأحداث في المناسبات والقهاوي والشوارع، وتستمر حتى يصل البحث إلى السويس هناك يمتزج غناء منير بفرقة أبناء الأرض السويسية، ويصبح الفيلم أشبه باستعراض إثنوغرافي لثقافة السويس المحلية باستخدام فرق غنائية تحتفظ بالفلكلور وتؤديه وسط مبانٍ هدمتها الحرب اختار الفيلم إظهارها كما هي.

المقاومة المدنية

يضع «حكايات الغريب» الروايات الشفهية في مركزه، فيصبح الغريب هو أي وكل شخص لكنه شخص محدد في الآن ذاته، تتبنى السردية التاريخ الشفهي الشعبي مصدراً للمعلومات بعيداً عن الأوراق الرسمية الحكومية والاحتفالات القومية، كما أنها تحتفي بشكل من أشكال المقاومة المدنية، دون نظام عسكري أو جيش نظامي، يعزز من شعور القرب من بطله حقيقة أننا لا نراه يقاتل أبداً، في نظر المتلقي هو ذلك الرجل الهش الذي يحارب من أجل حبه ويبكي طفلة فقدت حياتها دون ذنب، كما أن تجهيل تاريخه القتالي يجعل جزءاً من عملية المشاهدة يكمن في تصور كل حكاية يسردها أحد أهالي السويس، فيمكن تصوره باعتباره خلف أو كمال أو أي اسم تذكره به أحد الأهالي، يمكن تصوره يحمل «آر بي جي» فعلاً ويطلق النار على دبابة، ويمكن في الوقت نفسه تصور أن ذلك وهم أسطورة شعبية تداولت على الألسن واختلطت الوجوه والأحداث على من عاشوها.

صورة من «حكايات الغريب» من قناة تلفزيونية

يجابه «حكايات الغريب» الملحمية المتأصلة في الحرب وبالتبعية في أفلامها، ويطرح رؤية من دون ذروة أو خلاص نهائي، لا يحدث كشف لنتائج عملية البحث أو كشف حقيقي للبطولات الحربية، لكنه يقترح شكلاً بديلاً من السرديات الحربية الحميمة في سياق ضيق، يستكشف يوميات شديدة العادية في حياة أشخاص شديدي العادية، وهو ما يجعلهم ليسوا كذلك، عبدالرحمن شخص غير مدرب على القتال أو الغضب، لكنه شخص درب نفسه على الحب والأمل، ربما يكون هذا ما أعطاه القدرة على التحلل من صيغته المدنية غير الفعالة وتبني جسد مقاتل يسعى للانتقام.

يستعيض السرد عن إظهار المشاهد الحربية بصناعة إسقاطات يمكن اعتبارها كذلك أو يمكن تجاهلها، حكاية عبدالرحمن وجميلة نفسها تصلح للتأويل باعتبارها عملية استعادة ما هو مفقود باعتبار جميلة هي رمز لمصر أو أن قتل الفتاة الصغيرة «أمل» هو قتل للأمل، تلك الرؤية صالحة بالطبع بل من الممكن أن تكون أوضح من اللازم، لكن تلك التحليلات تجعل حميمة الفيلم تنحو لمزية مباشرة متكررة تختزل الشخصيات في ظلال تمثل ما هو أكبر منها، عبدالرحمن نفسه يصبح رمزاً بنهاية الفيلم، فهو ورقة بيضاء يمكن ملؤها بآلاف من الرجال الآخرين، المجهولين الذين لاقوا حتفهم أو اختفوا دون أثر ودون معلومات رسمية، لكن الوقت الذي يمضيه الفيلم في أنسنته تجابهه فكرة اعتباره رمزاً أو فكرة، وتجعله شخصاً يمكن تحميله بالأفكار، والانطلاق من إنسانيته للولوج إلى تصور عام عن أنسنة المجهول والاعتراف به وتذكر المنسي حتى لو بـ10 أسماء مختلفة.