نُشِر هذا المقال لأول مرة بمجلة تراث الإنسانية المصرية في1 فبراير 1963

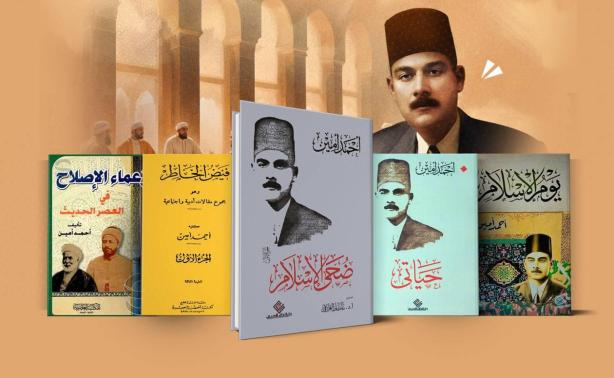

سيرته ومؤلفاته

في أسرة مصرية متواضعة، وفي حارة من حارات حي المنشية بالقاهرة، ولد أحمد أمين في أول أكتوبر سنة ١٨٨٦ لأبٍ تعلم في الأزهر، واشتغل حينًا مصححًا في مطبعة بولاق، وحينًا ثانيًا مدرسًا أو إمامًا ببعض المساجد. وكان هذا الأب قد فر صغيرًا مع أخٍ يكبره سنًّا من سماخراط بمحافظة البحيرة إلى القاهرة، هربًا من ظلم الحكام حينئذٍ وبطشهم. وفي القاهرة أخذ الأخ الكبير يكسب قوته كافلًا أخاه الصغير الذي دفعه إلى الأزهر كي يغدو من رجال الدين.

واقترن هذا الأخ الصغير بفتاةٍ من أسرةٍ مصريةٍ هاجرت من تلا بالمنوفية إلى القاهرة، واحترفت العطارة، وأعقب الأبوان أبناءً مختلفين كان أحمد أمين رابعهم، وكان بصر أمه كليلًا، فورث عنها قصر نظره، وكان لذلك أثره في شدة حيائه حتى لا يقع منه ما يخجله.

وحدث أن احترقت له أختٌ، وأمه تحمله، فاقترن الحزن بمولده ورضاعته، وأخذت الأحداث المتواكبة مع مر الزمن حتى أصبح جزءًا لا يتجزأ من نفسه. وكان مما ثبته في قلبه صرامة أبيه وتقواه وجده، مما كان له أثره في غلبة الجد عليه طوال حياته، وتعمق الإيمان في ذات نفسه مهما قرأ فيما بعد في كتب الفلاسفة والملاحدة.

وأخذ هذا الأب يعنى بابنه، فأسلمه إلى كتاتيب مختلفةٍ حفظ فيها القرآن الكريم، وكان الطفل في أوقات فراغه يلعب مع أولاد حارته ويختلط بهم، وكانت كثرتهم من أبناء الموظفين والعمال والصناع والباعة الجوالين، مما كان له أثره في تمثله الحياة في الطبقتين الوسطى والدنيا، ومعرفته الدقيقة للتقاليد والعادات البلدية.

وتردد أبوه بعد حفظه للقرآن الكريم هل يلحقه بالأزهر أو بالتعليم المدني، ولم يلبث أن أدخله مدرسة أم عباس الابتدائية، وكان بها قسم لتحفيظ الذكر الحكيم، فانتظم فيه، وابتدأ يختلف إلى ما كان يلقى في المدرسة من دروسِ اللغة الفرنسية والحساب والجغرافيا والتاريخ، وأبوه مع ذلك يلقنه المتون الأزهرية، وخاصةً متن الألفية في النحو لابن مالك.

حتى إذا بلغ الرابعة عشرة من عمره نقله إلى الأزهر، فترك مقاعد المدرسة إلى حصيرِ الأزهر وحلقات شيوخه، وأحس عنتًا شديدًا في طريقة الأزهريين التعليمية وكثرة ما يوردون على الناشئة من اعتراضاتٍ وتدقيقاتٍ لفظيةٍ يعزُّ فهمها عليهم، فصمم على مغادرة الأزهر والانتظام في سلك المعلمين بمدارس الجمعية الخيرية الإسلامية.

وعين في طنطا، غير أنه لم يلبث أن عاد إلى الأزهر وإلى أبيه، وكان قد عرف في ابنه ضيقه بطريقة الأزهريين في التعليم، فأخذ يتعهده ويقرأ معه كتبهم فاتحًا أمامه مغلقَها، ومفسِّرًا له معمِّيَاتِها ومشاكلها العويصة. وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن حاجتها إلى مدرسين لتعليم اللغة العربية، فتقدم للامتحان الذي عقدته لذلك، ونجح فيه، فعين في مدرسة راتب بالإسكندرية.

وهناك أخذ يقرأ في كتب الغزالي، فتعمقت النزعة الدينية في نفسه، كما أخذ يقرأ كتب أشهر مشاهير الإسلام لرفيق العظم، وتعرف على مدرس اللغة العربية كان واسع الفكر، ففتح عقله على نوافذ كثيرة من شؤون السياسة والمجتمع.

وانتقل إلى مدرسة أم عباس بالقاهرة، وقد أخذت تجربته بالحياة تتسع، ومما لا شك فيه أن الأزهر أثر في عقله أثرًا كبيرًا، إذ عوده الصبر على الدرس والمثابرة على البحث، ومن ثم سارع إلى الدخول في مدرسة القضاء الشرعي حين فتحت أبوابها للطلاب في سنة 1907، ومضى ينهل مما كان مبثوثًا بها من ينابيع الثقافة القديمة والحديثة، آخذًا عن طائفة من خيرة الأساتذة المصريين الأزهريين والمدنيين والمتخرجين في دار العلوم، أمثال الشيخ محمد الخضري، والشيخ المهدي، وأحمد فهمي العمروسي، وعاطف بركات ناظر المدرسة وقبسها المشتعل، الذي جمع بين التعليمين العربي والغربي.

وفي أثناء ذلك كان يختلف إلى محاضرات المستشرقين في الجامعة الأهلية، وإلى منزل الشيخ مصطفى عبد الرازق، وكان أشبه بندوة فكرية، إذ كان يجتمع فيه طائفة من شباب الأزهر وأخرى من شباب مدرسة الحقوق، وكان أفراد الطائفتين يتحاورون في القديم والجديد وشؤون الفكر والسياسة والمجتمع.

ويموت أخواه الأكبر والأصغر، ويشب الحزن في نفسه ونفوس أسرته.

ويتخرج في مدرسة القضاء الشرعي سنة 1911، فيعينه عاطف بركات معيدًا له في دروس الأخلاق التي كان يلقيها على الطلاب مستمدًا فيها من كتابات الغربيين، وهو بعدُ أبوه الروحي ومعلمه الحقيقي الذي هداه الطريق، إذ كان من أصحاب العقول النيرة الكبيرة، فبث فيه تعاليمه وآراءه الإصلاحية في الشؤون الدينية والاجتماعية.

وفي أثناء ذلك كان يختلف إلى ندوات حزب الأمة، وما يُلقى فيها من لطفي السيد وغيره من المحاضرات. وعين قاضيًا شرعيًا بالواحات، وسرعان ما عاد بعد ثلاثة أشهر إلى مدرسته وإلى عاطف بركات، قرة عينه، وأخذ يلهمه أستاذه، كما أخذت تلهمه كتابات محمد عبده وتلاميذه أن الدين دستور للدنيا، فلا بد أن يتطور مع العلم ومع الحضارة حتى لا يتخلف بأهله.

وأثارت دروس أستاذه في علم الأخلاق، وما كان بالمدرسة من ألوان الثقافة الغربية، رغبةً قويةً في نفسه لتعلم لغةٍ أجنبيةٍ كي يستضيء بها في حياته العلمية، فاختار الإنجليزية، والتحق بمدرسة برلينز سنتين، وتعهدته سيدة عجوز إنجليزية لمدة أربع سنوات، وتعرف بعدها على سيدة إنجليزية فنية كان يعلمها العربية، فتعمقت معرفته بالإنجليزية، على أنه ظل يحسن قراءتها وفهمها في الكتب أكثر مما يحسن نطقها والحديث بها.

ومهما يكن، فقد فتحت له الإنجليزية بابًا كبيرًا كي يعبّ من الثقافة الغربية، وخاصةً في الأخلاق والاجتماع والفلسفة. ونراه يتعرف على طائفةٍ من صفوة الخريجين في مدرستي المعلمين العليا والحقوق، ويؤلف معهم في سنة 1914 لجنة التأليف والترجمة والنشر، ويسندون إليه رئاستها، فيظل رئيسًا لها حتى وفاته. وقد استطاع بفضل ذكائه ودأب زملائه الأفذاذ أن يجعل من هذه اللجنة خليةً حيةً من خلايا نهضتنا الفكرية والعلمية الحديثة.

ونراه لا يتحرر في عقله وحده، بل يتحرر أيضًا في جسده، فإذا هو ـ رغم تعممه ـ يشترك في أندية الألعاب الرياضية. ويظل يكثر من الاختلاف إلى منزل الشيخ مصطفى عبد الرازق، والاختلاط بتلك الجماعة التي كانت تغشاه من الأزهريين والمدنيين المثقفين ثقافةً فرنسية. وتخرج هذه الجماعة مجلة «السفور»، فيشارك في تحريرها ودعوتها الثائرة على التقاليد الجامدة.

ويتزوج في سنة 1916 من سيدةٍ حصيفةٍ كفته فيما بعد مؤونة الإشراف على تربية أبنائه الثمانية. ويأخذ عقله في التفتح، فيترجم في سنة 1918 كتاب «مبادئ الفلسفة» لرابو بورت، في كثيرٍ من الدقة والإتقان، وتتفتح في ثنايا ذلك روح تفكيره القومي.

حتى إذا كانت الحركة الوطنية في سنة 1919، انغمس فيها واشترك مع مدرسته في المظاهرات ضد المستعمرين الإنجليز، وفي كتابة بعض المنشورات. وأخذ منذ هذا التاريخ يؤمن بمبادئ الوفد ورئيسه سعد زغلول.

ولما وُلي رئاسة الوزارة في سنة 1921 توفيق نسيم، أعلن حربًا عنيفةً على الوفديين، وعزل عاطف بركات ناظر مدرسة القضاء الشرعي عن منصبه، فثارت المدرسة وثار أحمد أمين، فأُقصي إلى القضاء الشرعي، وظل به نحو أربع سنوات: سنة في قويسنا وقد ألف فيها كتابًا في الأخلاق، وتوفي أبوه فشاع الأسى في نفسه، وسنة في طوخ مرت به عادية، ثم سنتان في محكمة الأزبكية، توفي في أواخرهما عاطف بركات أبوه الروحي، فحزن حزنًا عميقًا.

وكان خروجه إلى القضاء الشرعي إيذانًا بانفصاله عن السياسة، فلم يسهم فيها بعد ذلك بقلمه، وكأنه خلق ليكون عالمًا لا سياسيًا. وأفاد في هذه السنوات الأربع مرانةً على الحكم الدقيق على الأشياء، لما يستلزمه الحكم في القضايا الشخصية من دراستها دراسةً مستقصيةً حتى يكون الحكم فيها سليمًا.

وشاءت المقادير أن يوضع منذ سنة 1926 في المكان العلمي الذي خلق له، فقد عرض عليه أن يكون مدرسًا بقسم اللغة العربية في كلية الآداب بجامعة القاهرة، فقبل راضيًا مسرورًا، وكأنما وجد نفسه التي كان يبحث عنها من قديم. فقد أخذ يفرغ للحياة العلمية الخالصة التي كان يؤثرها، وأخذ اختلاطه بعناصر هذه البيئة الجديدة من الباحثين المصريين الذين تعلموا في الجامعات الغربية، ومن الغربيين أنفسهم الذين كانوا ينهضون بالتدريس بها مستشرقين وغير مستشرقين، يشعل في عقله شررًا كثيرًا أذكى الجذوة الفكرية المستكنة في أعماقه ودفعها إلى التوهج دفعًا.

فإذا هو يكبّ على دراسة الحياة العقلية الإسلامية في القرون الثلاثة الأولى للهجرة، ويظل مكبًّا على هذه الدراسة عاكفًا عشر سنوات، يخرج فيها «فجر الإسلام» ثم «ضحى الإسلام» بأجزائه الثلاثة، وسرعان ما تُشغل به المحافل العلمية لا في بيئته العربية فحسب، بل أيضًا في بيئات الاستشراق الغربية، بفضل مزاوجته البديعة بين ثقافته القديمة والثقافة العصرية الحديثة. ولا نشك في أن إعجابه بالثقافة الأخيرة هو الذي دفعه إلى تغيير زيه منذ سنة ١٩٢٧، فإذا هو يخلع العمامة والجبة والقفطان ويصبح في عداد المطربشين.

وتزداد ثروته من العلم والمعرفة والتجربة بما يقرأ من أعمال الغربيين، وبما قام به من رحلاتٍ مختلفةٍ إلى الآستانة والبلاد العربية، ورحلاتٍ أخرى إلى الغرب ليحضر مؤتمر المستشرقين الذي انعقد في ليدن سنة ١٩٣٢.

ويرقى إلى وظيفة أستاذٍ مساعدٍ بكليته، ويعصف صدقي الطاغية في أثناء توليه رئاسة الوزارة باستقلال الجامعة، فيعلن غضبه، ويظل مغاضبًا للحكومة لا يتحول ولا يتزعزع. وتثير ملكاته العقلية الخصبة في نفسه خواطر كثيرة، وتواتيه الفرصة كي ينشرها مقالاتٍ بديعةً في مجلة «الرسالة» التي أخذت تصدر منذ سنة ١٩٣٣.

ويعود إلى الجامعة بعد سقوط وزارة صدقي واستقلالها، ويرقى إلى وظيفة أستاذٍ للأدب المصري الإسلامي، ويؤلف بالاشتراك مع الدكتور زكي نجيب محمود «قصة الفلسفة اليونانية» و«قصة الفلسفة الحديثة» في جزأين. وتموت أمه في سنة ١٩٣٦، ويؤدي فريضة الحج في سنة ١٩٣٧، وينشر بالاشتراك في السنة نفسها «ديوان حافظ إبراهيم»، ويصبح عضوًا في مجلس جامعة القاهرة، وتظل له هذه العضوية عشر سنين.

ويحضر مؤتمر المستشرقين الذي انعقد في بروكسل سنة ١٩٣٨، ويُعيَّن في سنة ١٩٣٩ عميدًا لكليته، فيعمل جاهدًا على تنظيم الحياة الاجتماعية بها ودعم الصلة بين الأساتذة والطلبة. ويتدخل وزير التربية والتعليم في شؤون كليته غير مرة، فيثور لكرامته ويستقيل من عمله أستاذًا يعنى بالبحث والدرس، فيأخذ في تأليف «ظهر الإسلام» بأجزائه الأربعة، باحثًا في المذاهب والعقائد من العصر العباسي الثاني إلى العصر الحديث، ويشترك في نشر كتاب «الإمتاع والمؤانسة» لأبي حيان التوحيدي، ويعنى مع الدكتور زكي نجيب محمود بوضع «قصة الأدب في العالم»، ويتوالى صدورها في أربعة أجزاءٍ كبار.

وفي أثناء عمادته كلية الآداب يختار عضوًا في المجلس الأعلى لدار الكتب، ويُعيَّن عضوًا في المجمع اللغوي، ويسهم في العمل به مساهمةً قوية. وقد دفعته هذه المساهمة إلى الوقوف على كثيرٍ من المشاكل اللغوية والأدبية، وإذا كان قد آمن في أوائل حياته بحاجة الدين إلى الاجتهاد والتطور مع العلم والحضارة، فإن مساهمته في المجمع وبحوثه جعلته يؤمن بحاجة لغتنا هي الأخرى إلى الاجتهاد والتطور الخصب الحي، وله في ذلك دراساتٌ ضافيةٌ تحتفظ بها مجلة المجمع.

وأخذ اتصاله بالصحافة يتسع منذ إصدار لجنة التأليف والترجمة والنشر التي كان يرأسها مجلة «الثقافة» سنة ١٩٣٩، فقد اختير مديرًا آنذاك، وظل طوال صدورها يكتب فيها الفصول الأدبية والاجتماعية الطويلة. وكان إلى ذلك يكتب في مجلاتٍ أخرى مثل «المصور» و«الهلال»، وأكثر من الأحاديث في الإذاعة، ونشر من هذا السيل العقلي الذي ظل يتدفق إلى نهاية حياته «فيض الخاطر» في تسعة أجزاءٍ كبيرة، وهو في هذا الفيض يعنى بتجديد المعنى أكثر مما يعنى بتجويد اللفظ، إذ لم تكن تهمه الحلية اللفظية، إنما كانت تهمه الحلية المعنوية.

وأدت مخاطبته للجمهور إلى أن يدنو من اللغة اليومية، وخاصةً في أحاديث الإذاعة، حتى يتلاءم مع جمهور السامعين، بل لقد أدّاه ذلك إلى إيثار اللفظ العامي على اللفظ الفصيح إذا كان أوضحَ منه في الدلالة وأدقَّ في العبارة.

وفي سنة ١٩٤٥ انتُدِب، وهو أستاذٌ بكلية الآداب، مديرًا للإدارة الثقافية بوزارة التربية والتعليم، فنهض بها خيرَ نهوض، وأنشأ الجامعة الشعبية وأرسى قواعدها، واختير عضوًا بالمجلس الأعلى للمعلمين. وفي صيف سنة ١٩٤٦ رافق ممثلي مصر في مؤتمر فلسطين بلندن، ورأى في هذا المؤتمر ـ رأي العين ـ ألاعيب المستعمرين وما يبيتون للعرب من كيدٍ مستطير، فعاد يدعو العرب دعوةً حارةً إلى ائتلافهم حتى يسحقوا المستعمرين وأذنابهم من أراذل الصهيونيين سحقًا.

ويُحال إلى المعاش في أول أكتوبر سنة ١٩٤٦، ويُعيَّن في أول يناير من السنة التالية مديرًا للإدارة الثقافية بجامعة الدول العربية، ويظل في هذا المنصب إلى أن اختاره الله إلى جواره في ٣ من مايو سنة ١٩٥٤.

ويضطلع بالعمل في هذه الإدارة خير اضطلاع، وينشئ بها معهد المخطوطات ويزوده بآلات التصوير، ويرسل بعثاتٍ مختلفةً إلى الآستانة وبعض البلاد العربية لتصوير كنوز الأسلاف الأدبية والعلمية، ويعنى بنشر كتاب «العقد الفريد» لابن عبد ربه، وينشر فصولًا في مجلة «الثقافة» عن بعض زعماء الإصلاح في العالم الإسلامي، ويضم إليها فصولًا أخرى، يأتلف منها جميعًا كتابه «زعماء الإصلاح» الذي نشره في سنة ١٩٤٨، مصوّرًا فيه سيرةَ عشرةٍ من المصلحين الحديثين في الأقطار الإسلامية المختلفة، محاولًا أن يُبرز فيهم المثلَ التي ينبغي أن يحتذيها الشباب العربي.

وفي السنة نفسها تُصاب إحدى عينيه بانفصالٍ في الشبكية، وعلى رغم نجاح العملية لا يعود بصره إلى حاله الطبيعية. وفي السنة نفسها أيضًا تمنحه جامعة القاهرة درجة الدكتوراه الفخرية في الآداب، كما يمنح جائزة الدولة جزاءً وفاقًا لما أدى من أعمالٍ علميةٍ وأدبية. ويُعيَّن في السنة التالية أستاذًا غير متفرغٍ بكلية دار العلوم، كما يُعيَّن عضوًا بمجلس كلية دار العلوم.

ولا نصل إلى سنة ١٩٥٠ حتى يطول التأمل في حياته ومؤثراتها ومنعرجاتها، وما وصل إليه من تألقٍ بجهده العلمي وكفاحه العقلي، ويدفعه هذا التأمل إلى كتابة ترجمته الذاتية «حياتي»، مصورًا فيها أسرته ونشأته والكتاب الأول الذي تعلم فيه وعريفه وفلقته، كما يصف أروقة الأزهر وقاعات القضاء الشرعي، ويقص كثيرًا من أحداث حياته وعصره، وكل ذلك يعرضه في أسلوبٍ بسيطٍ لا تنميق فيه ولا تزويق.

ويواصل نشاطه العلمي، فيسهم في نشر طائفةٍ من ذخائر أدبنا القديم، هي: «شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي، و«الهوامل والشوامل» لأبي حيان التوحيدي ومسكويه، و«القسم المصري من خريدة القصر وجريدة العصر» للعماد الأصفهاني.

وتطلب إليه مجلة «الهلال» أن يكتب لها طائفةً من المقالات بعنوان «رسالة إلى ولدي»، يضمنها نصائح أبويةً للناشئة، ويُليها ويكون من ذلك كتاب صغير ينشره في سنة ١٩٥١. وينشر في السنة نفسها بدار الهلال كتابًا عن «هارون الرشيد»، كما ينشر بدار المعارف كتيبًا عن «المهدي والمهدوية» يتحدث فيه عمن تلقبوا بلقب المهدي على مر الزمن.

وفي السنة التالية ينشر في الدار نفسها كتيبًا عن «الصعلكة والفتوة في الإسلام»، كما ينشر «قصة حي بن يقظان» لابن سينا وابن طفيل والسهروردي، ويذيع كتابًا في النقد الأدبي كان قد أخذ في الإعداد له منذ سنة ١٩٢٦ حين كان يحاضر طلابه في البلاغة العربية، فقد دفعه ذلك إلى البحث في النقد وأصوله عند الغربيين، وما زال يبحث ويوازن بين النقدين العربي والغربي حتى أخرج هذا الكتاب في جزأين، وفيه نراه يدعو إلى تقديم المعنى على اللفظ وتنميقه، كما تراه يهاجم مذهب «الفن للفن» داعيًا إلى المثال الأخلاقي، وهي نزعة تتأصل في نفسه منذ درسه للأخلاق مع أستاذه عاطف بركات.

وفي هذه الدورة الأخيرة من حياته يُصاب بتصلب الشرايين، غير أن ذلك لا يقدح في قواه العلمية والعقلية، فقد مضى يكتب ويؤلف في غير ضعفٍ ولا فتور، أو بعبارةٍ أدق: مضى يُملي على كاتبٍ اتخذه، فلم يعد في قدرته أن يكتب بنفسه، إذ لم يبق من نور عينيه إلا بصيص ضئيل يوشك أن ينطفئ، وكانت يده ترتعد وترتعش، فقد أصبحت أناملها واهيةً عاجزةً لا تستطيع أن تمسك بالقلم ولا أن تسدده إلى نواحيه.

وتراه ينشر في أوائل سنة ١٩٥٢ كتابًا سماه «يوم الإسلام»، عرض فيه أصول الإسلام وأحداثه ومعاملته السمحة لأهل الكتاب، مقارنًا بين هذه المعاملة الكريمة العادلة ومعاملة المستعمرين الجائرة للأمم العربية، معاملةٍ يصدرون فيها عن تعصب ديني بغيض ورثوه عن أسلافهم الصليبيين، فإذا هم يخرجون العرب من دارهم الطاهرة فلسطين، ويُنزِلون بها الصهيونيين الدنسين.

وقد دعا العرب في غير موضعٍ من الكتاب إلى أن يقفوا جبهةً واحدةً ضد أعدائهم الغاشمين حتى يردوا كيدهم في نحورهم ويذيقوهم وبال عدوانهم، بل حتى يمحقوهم محقًا. ومضى ينصح بالمسلمين أن يحطموا أغلال التقليد والجمود ويفتحوا أبواب الاجتهاد في الدين.

وفي سنة ١٩٥٣ نشر «قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية»، مستغلًّا خير استغلالٍ نشأته القديمة في حارة المنشية وما اختزنته ذاكرته من التقاليد وصور الحياة المحلية، ثم ألف كتابًا صغيرًا عن «الشرق والغرب» موازنًا بين الطرفين المتقابلين، مصورًا امتياز الشرق بروحانيته وبناء حياته على الدين، وامتياز الغرب بتماديته وبناء حياته على العلم، واسترسل يفصل الحديث في محاسن المدنية الغربية ومساوئها وما ينبغي للشرق أن يرفضه منها حتى يظل محتفظًا بشخصيته الخالدة.

وهذه هي سيرةُ أحمد أمين، وهي سيرةٌ تحفل بالكفاح العقلي الخصب المثمر، إذ كان عقله من هذه العقول الكبيرة ذات البصيرة النافذة والفكر المتقد والمنطق الحاد التي تلتهم كل ما تقرؤه التهامًا، وما تزال تستوعبه وتتمثله حتى تحيله شرابًا عذبًا مصفى سائغًا للشاربين.

ضحى الإسلام

هذا الكتاب بأجزائه الثلاثة حلقة في سلسلة الحياة العقلية الإسلامية التي أخذ أحمد أمين نفسه منذ نهوضه بالتدريس في جامعة القاهرة باستكشاف حقائقها، وعناصرِها وأضوائها وظلالها، ولم يكن في نفوس الناس من هذه الحياة إلا صور غامضة شاحبة. وما هي إلا أن يعكف عليها أحمد أمين ويفرِغ لها حتى تنكشف من جميع جوانبِها، وكلما أزاح سترًا عن جانبٍ منها انتقل يزيح سترًا آخر، وإذا كل الأستارِ الصفيقة التي كانت تحجبها تنزاح جميعًا، وإذا فيها من القوة والغنى والثراء ما جعلها تتسلط على عقول الباحثين من الناشئة والشيوخ، فإذا هم يشغفون بها شغفًا شديدًا، بل ينهرون انهرارًا بعيدًا.

وعلى هذا النحو مهد أحمد أمين للدارسين الطريق لبحث الحياة العقلية الإسلامية وملأه لهم بالصوى والأعلام، وألقى عليه نورًا ساطعًا. وقد قسم هذا الطريق إلى مراحل: مرحلة العصر الإسلامي، ومرحلة العصر العباسي الأول، ثم مرحلة العصور التالية إلى العصر.

أما المرحلة الأولى فخصها بكتابه «فجر الإسلام»، والذي ذلل فيه كل ما كان يعترض الباحثين من الطالب في تصورِ الشعب المختلفة للحياة العقلية في عصرِ صدر الإسلام والعصرِ الأموي، سواء الشعبة الدينية الخالصة أو الشعبة الأدبية أو الشعبة الفلسفية، وسواء ما اتصل بهذه الشعب من الثقافة العربية أو الثقافات الأجنبية.

وأعانته على ذلك ثقافته القديمة في الأزهر والقضاء الشرعي، وثقافته الحديثة بالفكر الغربي وبكل ما وصل إليه المستشرقون في درسهم للفكر العربي، كما أعانه عقل بصير، ودأب لا يكل في البحث، فإذا هو ينقض على ذخائرِ الفكر الإسلامي فيستوعبها استيعابًا، وإذا هي تستحيل إلى فصولٍ وأبوابٍ يسوي منها كتابه، وكأنه عالم من علماء الطبيعة، إذ ما يزال يجمع الجزئية إلى الجزئية، والنص إلى النص، مرتبًا مصنفًا.

حتى تستقيم له مشخصات الفصل والباب جميعًا، كما تستقيم له مشخصات كل فكرةٍ بظاهرِها وباطنها العميق، إذ ما يزال يسلط عليها أشعة عقله المضيء حتى يستبين له جوهرها الدفين. وكان طبيعيًّا لذلك كله أن يوفق في «فجر الإسلام» إلى ما يشبه الفتح المبين، ومضى إلى المرحلة الثانية، مرحلة العصر العباسي الأول، فتوالت فتوحه، وأخذ يسجلها في كتابه «ضحى الإسلام» تسجيلًا ملأ البيئات الأدبية والعلمية إعجابًا به، وجعل نجمه يتألق في البلاد العربية، ويتجاوز حدودها إلى كل مكان في الغرب والشرق، يعني من فيه بدرس العقل العربي والفكر الإسلامي.

وينتقل إلى المرحلة الثالثة، مرحلة العصر العباسي الثاني وما بعده من عصور، فيؤلف «ظهر الإسلام» بأجزائه الأربعة كاشفًا منقِّبًا محلِّلًا، غير أنّ «ضحى الإسلام» يظلُّ واسطةَ العقد ودُرّتَه المتألِّقة الكبيرة.

وقد أنفق في هذا الكتاب نحو ثمانيةِ أعوامٍ أبلى فيها بلاءً حميدًا، بلاءً تمثل فيه حياة العباسيين العقلية في عصرهم الأول تمثلًا رائعًا، حتى ليبدو كأنه خالطهم في هذه الحياة مخالطةً دقيقة، بل لكأنه استطاع أن يخالطهم في حياتِهم اليومية التي كانوا يحبونها ليلًا ونهارًا وصباحًا ومساءً. وقد استطاع أن يبسط صور هذه الحياة في ثلاثة أجزاءٍ كبار، تناول في الجزء الأول منها الحياتين الاجتماعية والثقافية، ولم يكد يترك ظاهرة من ظواهر الحياة الأولى إلا جلاها كأروع ما تكون التجلية.

وقد بدأ بسكانِ الدولة الإسلامية، فتحدث عن أجناسهم واختلافهم في الخصال والأهواء، وانصهارِهم بعضهم في بعض، مما فسح لتوليد عقلي واسع، ومن ثمّ تحدث عن الامتزاج بين العرب والموالي دمًا وعقيدةً وفكرًا، وما نشب بينهم من صراع أدى في بعض الجوانب إلى ظهور نزعة الشعوبية، وما خلفته من آثارٍ مختلفةٍ في الحياتين العقلية والأدبية.

ودعاه ذلك إلى أن يتحدث عن الرقيق وأثرِه في الثقافة وفي الشعر والغناء، وما كان للجواري في هذه الجوانب من عملٍ واسع. وأخذ ينظر في حياة الخلفاء العباسيين وحياة الناس: ماذا كانوا يلبسون ويطعمون، وما توزع حياتهم من ترفٍ مادي ومن فقر وبؤس، أو بعبارة أخرى من لهوٍ وزهدٍ.

حتى إذا فرغ من تصويرِ الحياة الاجتماعية وظواهرِها المختلفة المادية والمعنوية، انتقل يصور الحياة الثقافية بكل جداولها الأجنبية والعربية، كاشفًا عما أخذه العرب من الفرس والهند واليونان وكيف أخذوه ترجمةً أو شفاهًا، وكيف أساغوه وتمثلوه وأذاعوه في حياتِهم العلمية والأدبية واللغوية، ومن أهم من نهضوا بهذا الصنيع.

وهو في كل ذلك يستنطق الكتب والنصوص ويستقصي استقصاءً منقطع النظير، لا مواد هذه الثقافات الأجنبية وحدها، بل أيضًا مواد الثقافة العربية الخالصة. ويقف طويلًا عند الثقافة الدينية وما سقط إلى المسلمين من أهل الكتب السماوية، كما يقف عند الإسلام وانتشارِه ونشوء فكرة المتكلمين فيه، ومدى تأثيرِ الفلسفة في نظرِهم وجدلهم الديني الخاصة، وفي تنظيم العالم العربي بعامة، وكيف يسيطر الإسلام على حياة المسلمين الاجتماعية من جميع أقطارِها.

حتى إذا عرض هذه الجداول الثقافية جميعها أخذ يصور امتزاجها – بتأثير الإسلام – في نهرِ العروبة الكبير، متخذًا من الجاحظ وابن قتيبة وأبي حنيفة الدينوري أمثلةً حيةً لهذا الامتزاج الرائع.

ويمضي إلى الجزء الثاني، فيصف الحركة العلمية في العصر العباسي الأول، مستهلًا حديثه بقوانين الرقي للعقل البشري، نافذًا إلى تطبيقها على العقل العربي، ويتحول إلى قوانين العلم وتطوره مجتليًا لها في العلم العربي الذي انقسمت شجرته إلى فروع نقلية وأخرى عقلية، لكلٍ منهما منهجه الخاص في البحث والتأليف؛ إذ بينما تعتمد الأولى على الرواية وصحة السند تعتمد الثانية على معقولية الحقائق وامتحانها، أو بعبارةٍ أخرى على قواعد المنطق واختبارها أحيانًا عن طريق التجربة العملية.

ويقف عند اتساع صناعة الورق وأثرها في تدوين العلم حينئذٍ، كما يقف عند الخلفاء العباسيين وأثرهم في العلوم المتصلة بالسياسة وشئون الدولة، ويطيل الحديث في حرية الرأي التي كفلت العلماء والأدباء في هذا العصر، ويلاحظ أن الشعراء كثيرًا ما كانوا يهجون الخلفاء هجاءً مقذعًا، ولا يسهم طائفٌ من سوء، وينتهي إلى أن هذا العصر كان عصرًا مجيدًا من حيث شيوع حرية الرأي العلمية، حتى إذا ولى المتوكل في أول العصر العباسي الثاني اكفهر الجو واضطهد المعتزلة اضطهادًا شديدًا.

وينتقل إلى معاهد العلم ومجالسه ودور الكتب ومناهج التعليم ومعيشة العلماء، فيصور كل ذلك تصويرًا دقيقًا، كما يصور مراكز الحياة العقلية في الحجاز والعراق ومصر والشام. ثم يأخذ في تفصيل الحديث عن الحركة العلمية، فيتحدث في إسهابٍ عن العلوم الدينية: علوم الحديث والتفسير والتشريع، يرصد فيه مراحل تطورها وأهم أئمتها وما انبثق في التشريع، خاصةً من منهجي أهل الحديث وأهل الرأي، ومن مذاهب حنفية ومالكية وشافعية وحنبلية وظاهرية، لكلٍ منها منحاه في التشريع وصبغته العقلية والنقلية.

ويفيض في الحديث عن العلوم اللغوية والأدبية، وكيف جمعت اللغة ووضعت المعاجم، وكيف جمع الأدب وما دخله من وضعٍ وانتحالٍ، وكيف وضع النحو وما نشأ فيه من المذهبين: البصري والكوفي، وأهم الأعلام الذين اضطلعوا بهذه الدراسات. ويسهب في الكلام عن التاريخ وأهم مناحيه، سواء تاريخ السيرة، أو تاريخ الأحداث الإسلامية، أو تاريخ الأمم الأخرى، أو الأنساب، أو تراجم الرجال، أو الأخبار، ويعرض لأهم المؤرخين في كل جانب، كما يعرض معايبهم ومحاسنهم عرضًا قوامه النقد النزيه.

وينتقل إلى الجزء الثالث الخاص بالفرق الدينية، وهو يستهله بالحديث عن نشأة علم الكلام وأسبابها، وقد ردها إلى أسباب داخلية وأخرى خارجية. أما الداخلية فتعود إلى مجادلة القرآن الكريم لأهل الملل والنحل، وعلى هُدى هذه المجادلة أخذ المسلمون بعد الفتوح يتوسعون في الجدال وما يطوى فيه من نظرٍ عقليٍ وحُججٍ قويةٍ، كما أخذوا يتوسعون في بحث كثيرٍ من المسائل الدينية والسياسية.

وأما الأسباب الخارجية فتعود إلى أن كثيرين ممن دخلوا في الإسلام كانوا من دياناتٍ مختلفة، وقد مضوا يُثيرون كثيرًا من المسائل التي عرفوها في هذه الديانات ويلبسونها ثياب الإسلام. وأيضًا فإنها تعود إلى أن الفرق الإسلامية — وعلى رأسها المعتزلة — أخذت تذود أمام أصحاب الملل والنحل عن حياض الإسلام، مما اضطرها إلى التعرف على المنطق والفلسفة حتى تدعم ذيادها وتحكم دفاعها بالحجج العقلية والأدلة المنطقية.

ويقف عند منهج القرآن الكريم والمتكلمين في التدليل وما بين المنهجين من فروق، كما يقف عند منهج المتكلمين ومنهج الفلاسفة في إثبات الحقائق وما بين المنهجين من خلافات. وبعد إطناب الحديث مدًى بعيدًا في المعتزلة وتعاليمهم التي أقاموها على خمسة أسسٍ أو أصولٍ هي: القول بالوعد والوعيد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووضع الفاسق في منزلةٍ وسطى بين منزلي المؤمن والكافر، والقول بالتوحيد وما يتصل بذلك من تنزيه الذات العلية عن التجسيم، والإيمان بأن القرآن مخلوق، ثم القول بالعدل وما يتصل بذلك من وجوب العدل على الله ومن أن الإنسان حر الإرادة.

وتراه يشيد بمذهب المعتزلة لإعلائهم شأن العقل وتحكيمه في النقل، ولأخذهم بقانون حرية الإرادة؛ بل حرية الرأي العامة حتى في الدين وفي فهم آيات القرآن الكريم. ومع هذه الإشادة بالمعتزلة وآرائهم ينقدهم نقدًا منصفًا نزيهًا، إذ توسعوا في قياس الله على الإنسان، وفي تحويل الدين إلى مجموعةٍ من القضايا العقلية، غير حاسبين حساب الشعور وحرارة العاطفة، وبذلك أضعفوا الروح وغالوا في تقدير العقل.

وأيضًا فإنهم غالوا في مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى لو اقتضى الأمر استخدام السيف، وهو مبدأ خطرٌ لأنه يجعل في الأمة حكومةً داخل حكومةٍ، ويهدد الحرية العامة في الرأي والعقيدة، وهو ما حدث فعلًا حين دفع المعتزلة المأمون والمعتصم والواثق إلى محاكمة من خالفوهم في القول بخلق القرآن، وجعلوا البلاد كلها موضوع هذه المحاكمة الظالمة، وعذبوا فيها الناس. وكان حريًا بهم، وهم الداعون إلى حرية الفكر وإلى الخضوع لسلطان العقل، أن يتسامحوا مع مخالفيهم في العقيدة ما دام رأيهم لا يضر بمصلحةٍ عامة.

وقد مضى يتحدث عن تاريخ الاعتزال وأشهر رجاله في البصرة وبغداد، كما تحدث بالتفصيل عن محنة خلق القرآن وتاريخها السياسي ونتائجها على المعتزلة، مما أدى إلى أفول نجمهم وبزوغ نجم المحدثين. ويسهب في الحديث عن الشيعة، وفرقهم، وأئمتهم، وأسس عقائدهم في الإمامة والتشريع الديني، وهو في كل ذلك يحلل وينقد، لا يخشى لومة لائم، فقد نصب نفسه للحق والدفاع عنه.

ويعرض لخصومتهم مع العباسيين، ويعنف بالطرفين جميعًا، فقد أقحموا الأمة في صراعٍ حربيٍ ودمويٍ لم تجنِ منه سوى الفرقة والفوضى. ولو أنها اتجهت به إلى الغزو لفتحت أكثر العالم، ولو أن الأمة راجعت نفسها لانصرفت عنهم، وازورت مؤمنةً بأن أحقَّ المسلمين بالخلافة أصلحهم للحكم، سواء أكان شريف النسب أم كان وضيعه، وسواء أكان من البيت الهاشمي أم كان من بيت نجارٍ أو حدادٍ.

ويخرج من ذلك إلى بيان آراء المرجئة والخوارج وتعاليمها، وينظر نظرةً عامةً في الفرق التي انتشرت في هذا العصر، وفي كل جانبٍ يتحدث عن أثر هذه المذاهب في الأدب شعرِه ونثرِه، مستشهدًا بنصوصٍ من كلام من اعتنقوها وأذاعوها في أشعارهم.

وعلى هذا النحو يكشف أحمد أمين الحياة العملية الإسلامية في العصر العباسي الأول من جميع أنحائها، ويفتح للباحثين أبوابها على مصاريعها كي يغدوا ويروحوا إلى كنوزها التي كانت تتوارى عن أنظارهم، بل التي كانت تمتنع عليهم امتناعًا، حتى إذا ألمّ بها كشفت له النقاب عن خبيئاتها، وأكسبته من المجد والشهرة ما لا تتطاول إليه الأعناق، لا في عالمه العربي وحده، بل أيضًا في العالم الغربي وبيئاته التي تعنى بدرس الفكر العربي والإسلامي.

وكل ذلك بفضل ملكاته العقلية التي ائتلفت منها شخصيته العلمية خصالُها الفذة، وأولى هذه الخصال تعمقه للثقافة القديمة والحديثة تعمقًا أتاح له كلما درس فكرةً أن يتقنها فهمًا وفقهًا ونقدًا وتحليلًا، وكلما درس موضوعًا استقصى جزئياتِه استقصاءً دقيقًا، وكأنه لا يريد أن يترك فيه بقية.

وخصلةٌ ثانيةٌ هي خصلة التعميم والتنظيم؛ فقد كانت لديه قدرةٌ غريبةٌ على استخلاص الأفكار الكلية التي تجمع الجزء إلى الجزء وتضم العنصر إلى العنصر، فإذا الكل يستوي قائمًا، وإذا الفكرة تمثل واضحةً، وهو لذلك دائم التحول من الجزئيات إلى الكليات. ولا يزال يلائم بين ما يصل إليه من الكليات في الموضوع الواحد حتى يتكون له فصل، وما يزال يلائم بين الفصول حتى يتكون له باب، وما يزال يلائم بين الأبواب حتى يتكون له كتاب.

ومن ثم يبدو التناسق واضحًا فيما يؤلفه؛ إذ يحسن تصنيف الأفكار إحسانًا بعيدًا، كما يحسن ترتيب الفصول والموضوعات ترتيبًا دقيقًا، بحيث يعمها الاستواء والتناسق فلا نشوز ولا استطراد ولا اضطراب، ولا طغيان فصلٍ على فصلٍ أو فكرةٍ على فكرةٍ، مع الوضوح التام ومع ضربٍ من المنطق الحاد الذي يشفع بالقدرة على التعليل؛ وهي قدرة بدأها في الأزهر والقضاء الشرعي ونماها في الجامعة وعلى ضوء ثقافته الحديثة إلى أبعد غاية.

وخصلةٌ ثالثةٌ هي خصلة الحرية العقلية؛ فهو يجهر بالحق في صراحةٍ بدون مواربةٍ وبدون أي تكلف، يجهر به في كل ما يمس الحياة دينًا وغير دين. ومن خير ما يصور ذلك عنده موقفه من المعتزلة؛ فقد كان ينصرهم دائمًا ويُشيد بهم دائمًا، ولكن ذلك لم يستر عنه معايبهم، فمضى يشرحها شرحًا واسعًا؛ شرح العالم المستبصر، بل شرح العالم الحر الفكر الذي لا يحفل إلا بالحق وحده؛ فهو يعيش له ويعيش به ويعلنه إعلانًا صريحًا لا غموض فيه ولا خفاء.

وكذلك كان شأنه بالقياس إلى الشيعة؛ فقد أجهد نفسَه في تصوير حياتهم وعقيدتهم بكتابه «فجر الإسلام»، فراحوا يعلنون عليه حربًا شعواء، ولكن هذه الحرب لم تصرفه في كتابه الجديد «ضحى الإسلام» عن آرائه القديمة، بل لقد مضى يُثبِتها، ويثبت معها نقدًا جريئًا إذ اعتقد أنه إنما يقول الحق؛ فلم يعد يخشى فيه لومة لائم.

وأخرى تتصل بهذه الخصلة هي عدالته في الحكم على الأشخاص والآراء عدالةً ملؤها النزاهة؛ وهي عدالةٌ اكتسبها نظريًّا في مدرسة القضاء الشرعي، وفي أثناء درسه للأخلاق، وعمليًّا حين اشتغل قاضيًا وتولى الحكم في القضايا الشخصية. ونحن لا نقرأه في «ضحى الإسلام» وفي غيره من مصنّفاته حتى نحس كأنما نُصبت بين يديه موازين عادلةٌ لا تحيد يمينًا ولا شمالًا بتأثير هوًى أو عصبية؛ وهي موازين شديدة الحساسية، تزن كل رأي مهما دق، وكل فكرة مهما صغرت. وهي لذلك تتيح له سلامة الحكم وصواب النقد؛ فأحكامه ونقده جميعًا لا تشوبهما أي شائبةٍ من ضعفٍ أو عوجٍ أو نقص، بل دائمًا التحري والدقة والاحتياط والإنصاف والاعتدال إلى أقصى حدود الاعتدال.

وخصلةٌ خامسةٌ في أحمد أمين تُضم إلى الخصال السابقة هي خصلة الطموح إلى تحقيق المثل الأعلى في البحث والدراسة؛ وهي خصلةٌ دفعته دَفعًا إلى كفاحٍ علمي عنيف، استهله بتثقيف نفسه ثقافةً عميقةً بالمعرفة القديمة والحديثة، والفقه بمناهج القدماء والمحدثين جميعًا. ثم مضى يُنفق بياض أيامه وسواد لياليه في دراسة الحياة العقلية الإسلامية، باذلًا كل ما يملك من قوةٍ وجهدٍ، متذرعًا بكل ما يستطيع من صبرٍ وجلد، محتملًا من ضروب المشقات ما تنوء به العصبة أولو القوة؛ إذ كان الطريق العلمي إلى تلك الحياة مليئًا بالعقاب والصعاب، فما زال يقهر كل عقبةٍ ويذلل كل صعوبةٍ حتى استقام له الطريق ممهدًا واضح الأعلام.

وبهذه الخصال جميعًا استطاع أحمد أمين أن يفرض كتابه «ضحى الإسلام» على كل من يعنون بدراسة الفكر العربي الإسلامي في العصر العباسي الأول، سواء في بيئات العرب أو في بيئات المستشرقين، وأن يملأ قلوبهم إعجابًا به؛ إذ جلى ذخائر هذا الفكر وكنوزه تجليةً دقيقةً تشهد له بالبصيرة النافذة، والموهبة النادرة، والأداة العلمية الكاملة في جمع المواد واستقصائها واستخلاص معانيها، مع طول النظر ودوام التنقيب، ومع التثبت والتوقف والتأني، ومع التحليل الدقيق والنقد النزيه والحكم الثاقب والبرهان الصائب، ومع الدلالة النيرة المشرقة التي تسكن إليها النفوس وتطمئن القلوب، والتي تشبه أدق الشبه نور الضحى في وضوحه وضيائه وبهائه.

شواهد من ضحى الإسلام

أ- امتزاج جداول الثقافة

هذه الثقافات التي ذكرنا – من فارسية وهندية ويونانية وعربية ويهودية ونصرانية وإسلامية – التقت كلها في العراق في شعرنا الذي نؤرخه، ولكن كل ثقافةٍ في أول أمرها كانت تشق لنفسها جدولًا خاصًّا بها يمتاز بلونه وطعمه، ثم لم تلبث إلا قليلًا حتى تلاقت وكونت نهرًا عظيمًا تصب فيه جداول مختلفة الألوان والطعوم والعناصر.

والعلماء – على اختلاف أنواعهم – لم يكونوا كلهم يستسيغون ماء النهر الأعظم ولا يتذوقون طعمه؛ فكان منهم من يخرج إلى بادية العراق يرد الجدول العربي صافيًا قبل أن تكدره الحضارة، يستقي منه ما شاء أن يستقي ويعود إلى الحضر، وقد تزود مما استساغه من ماءٍ يعيش عليه ولا يشرب إلا منه، وإذا استسقى لا يُسقى إلا منه؛ أولئك أمثال الأصمعي.

ومنهم من كان لا يحب إلا الجدول اليوناني، يتعلم كتبه ولغته ويستلهم مؤلفاته، ولا يرى العقل إلا فيه، ولا الحكمة إلا صادرة عنه ومقتبسة منه، كأطباء السريان في ذلك العصر.

ومن الناس من يستقي من جدولين، يرد هذا مرة وذاك مرة، حتى إذا علا ونهل ملأ منهما كل آنية، وعاد فمزج العنصرين وكون منهما شرابًا جديدًا يستسيغه الناس فيعجبون به ويستطعمونه، كالذي فعل أبو عبيدة معمر بن المثنى، وكان واسع الاطلاع في الأدبين العربي والفارسي.

ومنهم من تثقف بأكثر من ثقافتين، وتأدب بأكثر من أدبين كما سيأتي بيانه. وفي الحق أن الجدول العربي كاد يكون مورد الناس جميعًا إذا نحن استثنينا طائفةً من السريان الذين يتلقفون الثقافة اليونانية، والمجوس الذين يتأدبون بالآداب الفارسية ويدينون بالديانة الزرادشتية وأمثالهم؛ أما غير هؤلاء فكانوا يأخذون بحظ من الجدول العربي قل أو كثر، ذلك لأن الدولة العباسية عربية بخلفائها ولغتها ودينها، ودولة الأدب عربية، فلا يحيا فيها إلا ما كان عربيًّا.

فاضطر كل ذي أدبٍ، وكل ذي علمٍ، وكل ذي لغةٍ أن يتعلم اللغة العربية، يصوغ فيها أفكاره وأدبه وعلمه.

فمن تبحر في العلوم اليونانية وجب أن يُخرج ما علم إلى اللغة العربية، ومن تأدّب بالأدب الفارسي فلا قيمة له إلا أن يُخرج أدبه باللغة العربية، وإذا كان رياضيًّا هنديًّا أو طبيبًا هنديًّا فليس له حظوة إلا أن يعرّب ما علم، وهكذا.

لذلك كان هذا الجدول موردًا عامًّا للأدباء والعلماء، وكان من ذلك أن قومًا وفروا جهدهم له يتبحرون فيه ولا يستقون إلا منه، وقومًا تبحروا في غيره ولكن اضطروا إلى وروده، فوردوه يستعينون بمائه على (إساغة) ما عندهم للناس.

ب- وضع العلوم

في هذا العصر وُضعت في اللغة العربية أسس كل العلوم تقريبًا؛ فقلَّ أن ترى علمًا إسلاميًّا نشأ بعد ولم يكن قد وُضع في العصر العباسي.

وُضع تفسيرُ القرآن، وجُمع الحديث ووُضعت علومه، ووُضع علم النحو وألف فيه سيبويه كتابه الخالد، ووُضعت كتب اللغة ورسم خطتها الخليل بن أحمد كما وضع العَروض، ودُونت أشعار العرب في المعلقات التي دونها حماد الراوية، والمفضليات التي دونها المفضَّل الضبّي، والأصمعيات التي دونها الأصمعي، ووضع الجاحظ أساس الكتب الأدبية، وحذا حذوه ابن قتيبة والمبرّد وغيرهما، ودُون الفقه على يد الأئمة وتلاميذهم، ودُون التاريخ على يد الواقدي وابن إسحاق وأمثالهما.

هذا من ناحية، ومن الناحية الأخرى تُرجمت كتب الفلسفة من منطقٍ ورياضةٍ وهيئةٍ وطبٍّ وغيرها؛ فماذا جدَّ بعد ذلك من علومٍ لم تكن في هذا العصر؟ إنما جد بعد ذلك توسيع هذه العلوم وزيادة جزئياتها وإجادة تأليفها أو ضعفه، ومعالجة مسائلها معالجة أنفع أو أضر.

ج- عيوب المؤرخين الإسلاميين ومزاياهم

هجم المؤرخون – وما كان أكثرهم في هذا العصر – على فروع التاريخ المختلفة، وأخذوا في تدوينها وترتيبها وترقيتها، من كتبٍ في حوادث مختلفةٍ إلى كتبٍ جامعة، ومن مسائل منتشرةٍ إلى كتبٍ منتظمة، ومن سرد حوادث إلى ترتيبها حسب السنين.

قد يكون في عمل هؤلاء المؤرخين بعض مآخذٍ: كتلوينِ التاريخ ببعض العقائد أحيانًا، وتعصبهم لقبائلهم أحيانًا، وللخلفاء الذين يتصلون بهم أحيانًا، وكتابتهم التاريخ حول الخلفاء لا حول الشعوب، وإهمالِهم كثيرًا من وصف النواحي الاجتماعية، وغلبةِ النزعة الدينية فيما يعرضون له من أحداث، وضعف النقد وإيجازِه وسذاجته إلى غير ذلك.

ولكن كل هذه العيوب تقلُّ حدتها إن نظرنا إلى ما ذكرنا من مزاياهم، خصوصًا أنّا عند نقدهم يجب أن نقيس محاسنهم ومعايبهم باعتبار زمانهم وبيئتهم التي تُحيط بهم لا بزماننا وبيئاتنا، حتى يكون النقد أدقَّ والحكم أصدق.

فمن من المؤرخين غيرهم عُني في عصرهم بتأريخ الحوادث بالشهر بل باليوم؟ وبعض المؤرخين الأوربيين يقول: إن هذا النمط من كتابة التاريخ لم يعرف في أوربا قبل سنة ١٥٩٧م.

ومن من المؤرخين غيرهم عُني بالإسناد عنايتهم؟ فيُسند الرجل إلى امرأته وإلى أمته، ويدور على الناس في أخبيتهم ومنازلهم يتلمس الأخبار، ويُطبق ما يسمع على المشاهد.

ومن من المؤرخين في مثل عصرهم يتشدد تشددهم في الرواية والسماع، ولا يستجيز الأخذ عن الصحيفة إلا أن يكون ضعيفًا مطعونًا فيه؟

ومن من المؤرخين في مثل عصرهم صبر على ما صبروا عليه من فاقةٍ وبؤسٍ، ورحل من خانة إلى فرغانة مع بُعد الشقة ووعورة الطريق، ثم قَيد كل ما سمع مع الإفلاس وغلاء القرطاس؟

الحقّ أنهم – على عيوبهم – لم يدخروا جهدًا ولم يعرفوا دعةً.

د- من نقدٍ وتحليلٍ لأصول المعتزلة

أطلق المعتزلة للعقل العنان في البحث في جميع المسائل، وقد كانت نظرتهم في توحيد الله نظرة في غاية السمو والرفعة؛ فطبقوا قوله تعالى: ﴿ليس كمثله شيء﴾ أبدع تطبيق، وفصلوه خير تفصيل، وحاربوا الأنظار الوضيعة من مثل أنظار المجسمة الذين جعلوا الله تعالى جسمًا له وجه ويدان وعينان ولحم ودم.

وغاية ما قاله أعقلهم: إنه جسم لا كالأجسام، وله وجه لا كالوجوه، ويد لا كالأيدي؛ وقالوا بأن له جهةً هي الفوقية، وأنه يُرى بالأبصار، وأن له عرشًا يستوي عليه، وأنه خلق آدم بيديه… إلى آخر ما قالوا مما ينطبق على الجسمية.

فأتى المعتزلة وسموا على هذه الأنظار العالية، وفهموا من روح القرآن تجريد الله عن المادة، فساروا في تفسيرها تفسيرًا دقيقًا واسعًا، وأوَّلوا ما يخالف هذا المبدأ، وسلسلوا عقائدهم تسلسلًا منطقيًّا؛ فإذا كان الله تعالى ليس مادة ولا مركبًا من مادةٍ فليس له يدان ولا وجه ولا عينان لأن ذلك يدل على جزءٍ من كلٍّ، والله تعالى ليس كلًّا مركبًا من أجزاء، وإلا كان مادة. وإذا كان كذلك فليست تدركه عيوننا التي خُلقت وليس في قدرتها إلا أن ترى ما هو مادةٌ وما هو في جهة.

وليس كلامه تعالى بلسانٍ وأصواتٍ وإلا كان جسمًا، وإنما يخلق الكلامَ والأصوات كما يخلق سائر الأشياء، ومن ذلك القرآن. وهكذا كانت كل نقطةٍ تُسلم إلى التي تليها، فيسيرون فيها من غير خوفٍ من النتائج مهما كانت متى اطمأنوا إلى أنهم يسايرون العقل.

فهم من الناحية العقلية جريئون، يقررون ما يرشد إليه العقل في شجاعةٍ وإقدام، وهم أمام النقل يسلمون بما يوافق منه البرهان العقلي، ويؤولون ما يخالفه؛ فالعقل هو الحكم بين الآيات المتشابهات، وهو الحكم على الحديث ليقرر عدم صحته إن لم يوافقه ويحتمل التأويل.

كذلك كان نظرهم إلى عدل الله؛ فقد وقفوا أمام مشكلة المثوبة والعقوبة، فرأوا أن ذلك لا يكون له معنى إلا بتقرير حرية الإرادة في الإنسان، وأنه يخلق أعمال نفسه، وأن في إمكانه أن يفعل الشيء وألا يفعل؛ فإذا فعل بإرادته وترك بإرادته كانت مثوبته أو عقوبته معقولةً عادلةً، أما إن كان الله يخلق الإنسان ويُضطره إلى العمل على نحوٍ خاص، فيُضطر المطيع إلى الطاعة والعاصي إلى العصيان، ثم يعاقب هذا ويثيب ذاك، فليس من العدالة في شيء.

ولعل نقطة الضعف فيهم أنهم أفرطوا في قياس الغائب على الشاهد، أعني في قياس الله على الإنسان، وإخضاع الله تعالى لقوانين هذا العالم؛ فقد ألزموا الله – مثلًا – بالعدل كما يتصوره الإنسان وكما هو نظام دنيوي، وفاتهم أن معنى العدل حتى في الدنيا معنىً نسبي يتغير تصوره بتغير الزمان، وأن ما كان عدلًا في القرون الوسطى قد يُعد ظلمًا الآن.

فإصدار حكمنا على الله على اعتقاد أن القوانين الإنسانية شاملة للإنسان والله جرأة لا يرتضيها العقل الذي يعرف قدره ولا يعدو طوره. ولكن على كل حال كان مسلك المعتزلة مسلكًا لا بد منه، لأنه أشبه برد فعل لحالة بعض العقائد في زمنهم.

لقد قرروا سلطان العقل وبالغوا فيه أمام من لا يقر للعقل بسلطان، بل يقول: نقف عند النص؛ فما كان محكمًا واضحًا عملنا به، وما كان متشابهًا غامضًا تركنا علمه إلى الله. وقال المعتزلة بحرية الإرادة وغلوا فيها أمام قومٍ سلبوا الإنسان إرادته حتى جعلوه كالريشة في مهب الريح، أو كالخشبة في اليمّ.

وعندي أن الخطأ في القول بسلطان العقل وحرية الإرادة والغلو فيهما خير من الغلو في أضدادهما؛ وفي رأيي أنه لو سادت تعاليم المعتزلة في هذين الأمرين – أي سلطان العقل وحرية الإرادة – بين المسلمين من عهد المعتزلة إلى اليوم، لكان للمسلمين موقفٌ آخر في التاريخ غير موقفهم الحالي؛ وقد أعجزهم التسليم وشملهم الجبر وقعد بهم التواكل.

وربما أخذ عليهم أنهم في سيرِهم هذا وراء سلطان العقل قد جعلوا الدين مجموعةً من القضايا العقلية والبراهين المنطقية. وهذا النهج إن صح أن يقتصر عليه في الفلسفة لا يصح أن يقتصر عليه في الدين؛ لأن الدين يطلب شعورًا روحيًّا حيًّا أكثر مما يطلب قواعد منطقية كالمسائل الرياضية أو النظريات الفلسفية.

فالدين ليس كالمسائل الرياضية ولا كالنظريات الهندسية تتطلب من العقل حلها وفي ذلك كل الغناء؛ بل الدين أكثر من ذلك: يطلب شعورًا يدعو إلى العمل، وحرارة إيمان تبعث على التقوى.

ونظام المعتزلة – وهو الذي جرى عليه المتكلمون بعدهم – نظام جيد التفكير ضعيف الروح، غالٍ في تقدير العقل، وقَصُرَ في قيمة العاطفة. ويتجلى ذلك لك إذا أنت وازنته – مثلًا – بمنهج الصوفية؛ فهو على العكس من المعتزلة: شعورٌ وعاطفةٌ ولا منطق، والنظام العقليُّ في الدين يُوقف الإنسان في العادة موقفًا سلبيًّا أكثر منه إيجابيًّا.