معرفة

حديث الذكريات مع حسين مؤنس!

في ذكرى مولده نفتح صفحات الذاكرة مع حسين مؤنس؛ من «الحلّة السِّيَرَاء» إلى «فجر الأندلس»… رحلة مع مؤرخ موسوعي كان رافدًا أساسيًّا في تكوين جيل كامل.

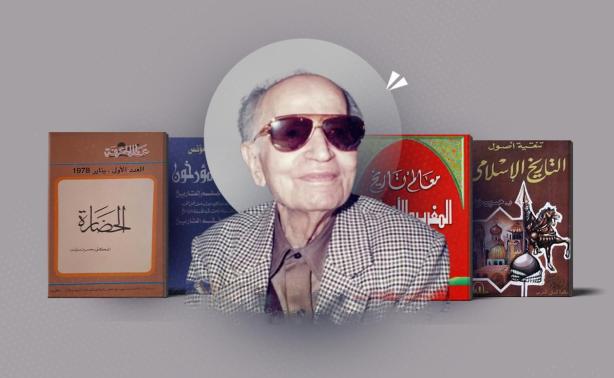

الدكتور حسين مؤنس مع عدد من أبرز أغلفة أعماله

الدكتور حسين مؤنس مع عدد من أبرز أغلفة أعماله

بين محمود علي مكي وحسين مؤنس: لقاء الذاكرة والفضل

ليست مصادفة أن يكون مقالي هذا المنشور على موقع «كروم» في ذكرى مولد المؤرخ والمترجم والمحقق، وبالجملة «دائرة معارف حقيقية وشاملة»، اسمه الدكتور حسين مؤنس؛ الذي ولد في مثل هذا اليوم قبل 114 عامًا! ولم يكن حديثي هذا عن الدكتور مؤنس محض مصادفة أيضًا عقب نشر مقالاتي عن أستاذي الدكتور محمود علي مكي؛ فالعلاقة بين الرجلين وثيقة ووطيدة ومثمرة منذ البداية وحتى رحيل الدكتور مؤنس في أواخر تسعينيات القرن الماضي.

الاثنان أساتذة كبار؛ لكلٍّ منهما منجزه التأليفي والتحقيقي والترجمي، وكتابة المقالات والإسهام في المجال العام بإدارة المؤسسات وتولي المهام الجسام، وإن زاد الدكتور مؤنس قليلًا على الدكتور مكي في الغزارة، فربما كان مرد ذلك اهتمام الدكتور مؤنس منذ بداياته الباكرة بتوثيق كل ما يكتبه وجمعه ونشره بانتظام بين دفتي كتاب! ولم يكن الدكتور مكي معنيًا بذلك من البداية إلى النهاية!

عموما سأصل إلى المقارنة بين الرجلين في الفضل والمعرفة والثقافة، وكلاهما من أهل الفضل والمعرفة والثقافة بدون جدال! لكني فقط أود أن أوضح أن منطلق حديثي اليوم عن الدكتور مؤنس بدايته كانت نهاية الحديث الذي أتممته عن الدكتور مكي، إلا أن الذاكرة أبت إلا أن تلعب ألاعيبها وتمكر مكرها، وترد صاحب هذه السطور إلى حرضه وحفزه على هذه الاستدعاءات التالية: وما أعجب الذاكرة فعلًا، وما أعجب أفاعيلها، وما أخفى دهاليزها وممراتها السرية في اللاشعور واللا مرئي واللا معلوم في هذا الكائن المجهول المسمى الإنسان!

«الحلّة السِّيَرَاء»… أول لقاء مع حسين مؤنس

تقودني ذاكرتي إلى حلقة مسجَّلة على قناة «ماسبيرو زمان»، شاهدتها منذ سنوات، تجمع بين الأستاذين الجليلين: المرحوم العلامة محمود علي مكي، والمؤرخ العلامة الكبير الدكتور حسين مؤنس، أستاذ تاريخ العصور الوسطى، وصاحب المؤلفات التاريخية المذهلة، وصاحب النشاط المذهل والإنتاج الغزير القيم (سنحاول أن نفصِّل القول فيه في هذا المقال والمقالات التالية بمشيئة الله).

تشدني الحلقة فأشاهدها بالكامل، وأجد نفسي فجأة أسيرًا لذكريات سطعت وتدافعت واندفعت بصورة مذهلة، للدرجة التي هرولت فيها بسرعة لاقتناص بعضها، لأنني لم أرها بهذا الوضوح والحضور والدقة من قبل!

ارتبط اسم الدكتور حسين مؤنس عندي في سنوات الصبا بأنه محقِّق كتاب اسمه «الحلَّة السِّيَرَاء»، وهو كتاب في مجلدين، صدر في سلسلة «ذخائر العرب»؛ إحدى أعرق وأوثق وأهم سلاسل نشر التراث العربي في القرن العشرين.

أخذت وقتًا حتى أستطيع نطق الاسم بشكل سليم أولًا، ثم أعي معناه المباشر أو دلالته المباشرة ثانيًا، ثم أدرك العلاقة بين اختيار هذا العنوان ومحتوى الكتاب!

«الحلَّة السِّيَرَاء».. بضم الحاء وتشديد اللام في «الحلَّة» وتعني الثوب أو الزي الرسمي الفخيم، و«السِّيَرَاء» بتشديد السين وكسرها وفتح الياء والراء، وتعني نسج الحرير أو القماش أو الثوب من خيوط الحرير الفخيم غالي الثمن!

باختصار يعني العنوان أنه يقدم لقارئه محتوى غاليًا عالي القيمة فخيم المكانة، مثل الثوب المصنوع من خيوط الحرير الأغلى ثمنًا وقيمة. وبالفعل، الكتاب يقدم مجموعة ممتازة من التراجم والسير لرجال نبغوا في الأندلس خلال الفترة من القرن الثاني للهجرة وحتى القرن السابع، جمعها المؤلف الأندلسي ابن الأبَّار (بتشديد الباء) نسبة إلى مسقط رأسه «أبَّار»؛ على عادة نسبة المؤلفين في تلك العصور إلى مدنهم وقراهم التي ارتبطوا بها ميلادًا ونشأة أو استقرارًا وتعليمًا.. إلخ.

هكذا اتصلت بهذا الكتاب القيم الثري، وقرأت مقدمة الدكتور حسين مؤنس؛ أو بالأحرى تقديمه النموذجي أو دراسته المفصَّلة الدقيقة التي تُدرَّس كنموذج لمقدمات التحقيق كيف تكون. لم يترك المرحوم حسين مؤنس شاردة ولا واردة عن مؤلف الكتاب وعصره وسياقه التاريخي والثقافي والاجتماعي، وموضعه بين مؤلفي الأندلس وكتابه ومؤرِّخيه... ثم فصَّل الحديث عن الكتاب ذاته، وموضوعه وأهميته، ومدى ما يمثله من قيمة كمصدر تاريخي ثقافي أدبي.. إلخ.

الكتب الكبرى التي صنعت وجدان جيل

وقد عرفت من أستاذي المرحوم الدكتور محمود علي مكي أن لحسين مؤنس جهودًا أخرى في ميدان تحقيق التراث غير ذلك الكتاب، منها:

-

«رياض النفوس» للفقيه أبي بكر المالكي القيرواني، وهو في تراجم فقهاء إفريقية (المقصود بها بلاد المغرب الأقصى: تونس والجزائر وحتى المغرب) وعلمائها في الحقبة الأولى من تاريخها.

-

«أسنى المتاجر في بيان أحكام من غلب على وطنه النصارى ولم يهاجر» للونشريسي، وهو كتاب مهم حول أوضاع المسلمين الموريسكيين الذين خضعوا لدولة إسبانيا المسيحية، وفي بيان الأحوال الاجتماعية للعرب المدجنين الذين بقوا في إسبانيا بعد سقوط غرناطة.

-

«الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة» للحكيم أبي الحسن علي بن يوسف، وهو كتاب يعالج موضوعًا اقتصاديًّا بحتًا.

أثر «الحلّة السِّيَرَاء» في التكوين الثقافي

لكن يظل كتاب «الحلَّة السِّيَرَاء» لابن الأبَّار البلنسي أهم وأبرز ما حقَّق من نصوص التراث الأندلسي.

ولعل هذا الكتاب لعب دورًا منظورًا أو غير منظور في قراءة ما استطعت الوصول إليه أولًا من تراث الأندلس الأدبي والتاريخي والجغرافي والديني والفلسفي.. إلخ، ومن تحقيقات وأعمال حسين مؤنس ثانيًا، وكان أبرزها فيما حصلت عليه في ذلك الوقت كتاب المقريزي «النزاع والتخاصم فيما بين بني أمية وبني هاشم».

هذه الرحلة استغرقت سنوات (يمكن القول إنها بدأت في تسعينيات القرن الماضي) حتى تحصَّل لي أهمها أو ما يبدو لي كذلك، وهو كثير للغاية (وقد كان كثيرًا للغاية بالفعل).

وأذكر أنني كنت شديد الإعجاب باختيارات حسين مؤنس لموضوعات كتبه، وشديد الإعجاب بالغزارة التي كان يتميز بها، والقدرة على الإحاطة بموضوعه والإفاضة في عرض مادته مع شمول الرؤية والتمكن من أدوات البحث والتحقيق التاريخي، وعلى تنوع الموضوعات وتعددها، وانتقاله السلس من التاريخ القديم إلى الوسيط إلى الحديث، ومن التاريخ السياسي إلى الاجتماعي إلى الثقافي، ومن معالجة تاريخ الدول والأسرات الحاكمة إلى الحديث المفصَّل عن تراجم الشخصيات التاريخية البارزة.. ومن التأليف إلى التحقيق إلى الترجمة، ومن الكتابة الأكاديمية الرصينة إلى الكتابة الموجَّهة إلى جمهور عام وقارئ غير متخصص، ومن قاعة المحاضرات بالجامعة والمراكز الثقافية الكبرى إلى رئاسة تحرير المجلات الثقافية والكتابة في الصحف والمجلات العامة.. فضلًا عن تجاربه في الإدارة الثقافية وتأسيس المشروعات الكبرى والإشراف عليها، بل وصل الأمر إلى رئاسة تحرير المطبوعات الثقافية العريقة!

وفي كل هذه المجالات والألوان والدوائر كان حريصًا على الوضوح والإفهام كحرصه على التوثيق التاريخي والتدقيق الملازم للمؤرخ. لكنه كان يمتلك لغته امتلاكًا، ويعبر عن أفكاره بوضوح ودون التواء، لم يعانِ أبدًا من ركاكة أو ارتباك أو تشوش تعبيري مما بات سائدًا في أوساط الأجيال التالية من المؤرخين والأكاديميين عمومًا في كتاباتهم، ولله الأمر من قبل ومن بعد!

وسأترك الذاكرة على سجيتها دون ترتيب أو حصر أو تنظيم؛ أتذكر كتبه الكاملة ذات الموضوع الواحد (يتراوح عدد صفحاتها بين 300 صفحة فما يزيد!)، يقدم كتابًا دسمًا أصيلًا تقرؤه وتستمتع به، ولا تني تعاود مطالعته والرجوع إليه والإفادة منه. على سبيل المثال لا الحصر:

-

كتاب «الحضارة» الذي صدر في سلسلة «عالم المعرفة» في سبعينيات القرن الماضي.

-

كتاب «التاريخ والمؤرخون ـ دراسة في علم التاريخ» (دار المعارف).

-

كتاب «الأصول الأولى للتاريخ الإسلامي»، ونظيره «تنقية مصادر التاريخ الإسلامي».

-

عمله المرجعي القيم «معالم من تاريخ المغرب والأندلس»، ومن قبله كتابه الضخم «فجر الأندلس».

-

ثم كتابه اللطيف الجميل الممتع واختيارات لنماذج «صور من البطولات العربية والأجنبية»..

وهكذا قرأت كتبًا كثيرة، وتحقيقات جليلة، وترجمات رصينة، ومقالات لا تُحصى لحسين مؤنس، شكَّلت رافدًا رئيسيًّا وجوهريًّا في تكويني الثقافي، وحبي للتاريخ وللثقافة التاريخية، وإقبالي على الدراسات التاريخية. أقرأها وأستمتع بها وأفيد منها، وأتنقَّل بينها كما تتنقَّل النحلة الشغوف التي لا تكف عن الطيران ونهل الرحيق ونشق الأزهار..

(وللحديث بقية).