معرفة

المدارس النظامية: الصراع المذهبي وتشكل العلوم الإسلامية

اكتسى الصراع بين الخلافتين العباسية والفاطمية أبعادا شتى، ومنها نشر المذهب عبر مدارس كالأزهر والنظامية، مما انعكس على تشكل الثقافة الإسلامية.

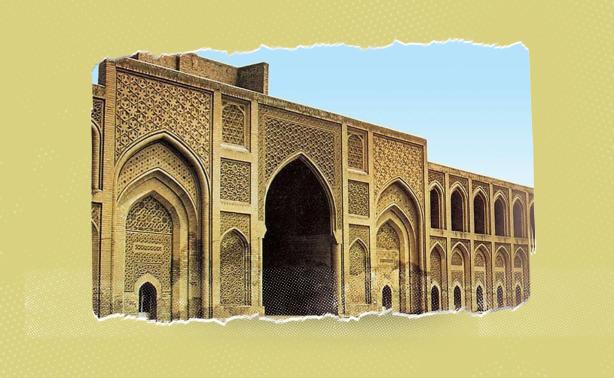

المدرسة النظامية في بغداد

المدرسة النظامية في بغداد

اكتسى الصراع بين الخلافتين العباسية والفاطمية أبعادًا شتى، لذا لم تدخر كلا القوتين أي إمكانات أو وسائل متاحة لنشر مذهبها الديني، ومنها «المدارس النظامية» التي أنشأها الوزير السلجوقي نظام الملك الطوسي لنشر المذهب السني ومواجهة الفكر الشيعي.

ويذكر محمد الناصر صديقي، في دراسته «المدارس النظامية: نموذجًا للتعليم المؤدلج في الحضارة الإسلامية»، أن دوافع تأسيس هذه المدارس ارتبطت بالصراع المذهبي المتأجج بين الفرقاء السياسيين والعقائديين في العالم الإسلامي خلال القرن الخامس الهجري، خاصة مع موجة المد والصحوة الأشعرية في شرقي العالم الإسلامي وغربيه في وجه التمدد الشيعي عامة، والإسماعيلي على وجه الخصوص، إثر انتقال الفاطميين إلى مصر أيام الخليفة المعز لدين الله الفاطمي.

مشروع تعليمي «مؤدلج»

بحسب صديقي، ركزت أجهزة الدعوة الإسماعيلية كل إمكاناتها الفكرية والمادية على توسيع دوائر النفوذ والتركيز على حواضر المشرق، حتى نجحوا عام 450هـ/1058م في زمن الخليفة الفاطمي المستنصر بالله من تحويل بغداد العباسية إلى السيادة الفاطمية، حيث رفعت المآذن الرايات المستنصرية وصدحت بالآذان «حي على خير العمل»، وكان ذلك ثمرة مجهودات جبارة لجيوش من الدعاة طيلة حقب زمنية متتالية.

غير أن التفوق الفاطمي في المشرق لم يدم أكثر من سنة، إذ استنجد الخليفة العباسي القائم بأمر الله بالسلاجقة الأتراك للتصدي لهذا المد الإسماعيلي، فاجتاحت أمواج السلاجقة إيران والعراق وحواضر الشام عسكريًا وبشريًا.

ولتدعيم هذه «الصحوة السُنية» بغية نصرة دار الخلافة وأمير المؤمنين السني، كان لابد من حرب ثقافية وفكرية لاجتثاث الفكر الشيعي، وهذا ما أدركه الوزير نظام الملك الطوسي (408-485هـ)، فكان مشروعه التعليمي «المؤدلج»، إذ عمد إلى ضرورة تخريج جماعات مسلحة بمختلف ثقافات عصرها لتجفيف منابع الفكر الشيعي، فأنشأ المدارس النظامية التي بدأت نشاطها عام 459هـ/1066م، لمواجهة المؤسسات الفكرية والمدارس التي أنشأها الفاطميون لنشر مذهبهم، ومنها الجامع الأزهر ودار الحكمة.

خريطة المدارس النظامية

يذكر الدكتور علي أجقو، في دراسته "المؤسسات التعليمية المتخصصة في العهد السلجوقي خلال القرن الخامس الهجري – المدارس النظامية الشافعية نموذجًا"، أن المدرسة النظامية هدفت منذ نشأتها الأولى إلى زيادة نشر المذهب السني الشافعي، والقضاء على آثار الأفكار الشيعية التي خلّفها البويهيون إبان سيطرتهم على مقدرات الخلافة العباسية، فضلًا عن إيجاد كفاءات سنية تشارك في تسيير إدارة دواوين الدولة المختلفة، خاصة في مجال القضاء، ومن ثم كان التعليم الديني في المدرسة يستند إلى المذهب السني.

وكان نص وقفية النظاميات يؤكد على أن كل من يدرس بالمدرسة، أو ينتسب إليها، أو يعمل بها، يجب أن يكون شافعيًا أصلًا وفرعًا. فعلى سبيل المثال عندما شاع على علي بن محمد الفصيحي التشيع عُزل من الدراسة في نظامية بغداد رغم كونه من مشاهير مدرسيها.

ولم يكن الإقبال على هذه المدارس من الطلاب فقط، بل شمل أيضًا الأساتذة الذين تطلعوا إلى التدريس بها، حتى وصل الأمر ببعضهم إلى أن يُضحي في سبيل هذه الغاية بالتخلي عن مذهبه في عصر كان التعصب المذهبي سمة من سماته البارزة. ومن هؤلاء أبو الفتح أحمد بن تركان المعروف بابن الحمامي، وكان حنبليًا، لكنه انتقل إلى المذهب الشافعي وتفقه على أبي بكر الشاشي والغزالي، فجعله أصحاب الشافعية مُدرسًا بالمدرسة النظامية، يروي أجقو.

على كلٍ، أُنشت عشر مدارس نظامية وُزعت على الحواضر السلجوقية الكبرى، تسعًا منها في بغداد، وبلخ، ونيسابور، وهراة، وأصبهان، والبصرة، ومرو، وآمل طبرستان، والموصل، إضافة إلى المدرسة النظامية في جزيرة ابن عمر.

ويلاحظ أجقو، أن هذه المدارس أنشئت إما في مدن تحتل القيادة والتوجيه الفكري كبغداد وأصفهان، فالأولى كانت عاصمة الدولة العباسية السنية، ويتركز فيها عدد كبير من المفكرين السنيين أيضًا، والثانية عاصمة السلاجقة في بعض الفترات، وإما في بعض المناطق التي كانت مركزًا لتجمع شيعي كالبصرة وطبرستان ونيسابور لمواجهة الفكر الشيعي في هذه المناطق وفتح الطريق أمام المذهب السني.

وانصرف اهتمامها إلى التركيز على مادتين أساسيتين، هما الفقه على المذهب الشافعي، وأصول العقيدة على مذهب أبي الحسن الأشعري، وإلى جانب ذلك كانت تدرس بعض المواد كالحديث والنحو، وعلمي اللغة والأدب وفي مرحلة أخيرة أخذت العلوم الرياضية طريقها إلى المدرسة.

طريقة اختيار الأساتذة

وإلى جانب الاختيار المدروس للمكان، اُختير المدرسون أيضًا بعناية تامة، بحيث كانوا أعلام عصرهم في علوم الشريعة، واللغة العربية والنحو. ويشير عماد الدين الأصفهاني في كتابه «تاريخ آل سلجوق» إلى دقة نظام الملك في هذه الناحية، فيقول: «وكان بابه مجمع الفضلاء، وملجأ العلماء، وكان نافذًا بصيرًا ينقب عن أحوال كل منهم، فمن تفرس فيه صلاحية الولاية ولاه، ومن رأى الانتفاع بعلمه أغناه، ورتب له ما يكفيه حتى ينقطع إلى إفادة العلم ونشره وتدريسه».

وفي كثير من الأحيان كان نظام الملك لا يعيّن المدرس إلا بعد أن يستمع إليه ويثق في كفائته. وبحسب أجقو، حدث ذلك مع الإمام محمد أبو حامد الغزالي الذي كان يتفقه على يد الفقيه أبا المعالي الجويني، الملقب بـ«إمام الحرمين» في نظامية نيسابور، فلما مات أستاذه في عام 478هـ قصد مجلس نظام الملك، وكان مجمع أهل العلم وملاذهم، فناظر الأئمة العلماء في مجلسه، وقهر الخصوم، وظهر كلامه عليهم، فاعترفوا بفضله، فولاه نظام الملك التدريس بمدرسته ببغداد.

وفعل نظام الملك مثل ذلك مع أبي بكر محمد بن ثابت الخجندي (ت 496هـ)، حيث سمعه وهو يعظ في مرو، فأُعجب به، وعرف مستواه في الفقه والعلم فحمله إلى أصفهان، وعينه مدرسًا بمدرستها، كما استدعى الشريف العلوي الدبوسي (ت 483هـ)، ليدرس بنظامية بغداد لأنه كان بارعًا في الفقه والجدل.

وفي بعض الأحيان كان نظام الملك يكتشف الأستاذ أولًا فيبني له مدرسة باسمه، كما كان الحال مع الشيخ أبي إسحاق الشيرازي (ت 478هـ) الذي بنى له نظامية بغداد، ومع أبي المعالي الجويني الذي بنى له نظامية نيسابور.

وأحاط نظام الملك هؤلاء العلماء برعايته، حتى احتلوا منزلة عُليا في البلاد التي حلوا بها، وصار لبعضهم وجاهة في بلاط السلطان كأبي إسحاق الشيرازي الذي اختاره الخليفة المقتدي في عام 475هـ ليحمل شكواه من عميد العراق أبي الفتح بن أبي الليث إلى السلطان ملكشاه ووزيره نظام الملك، فأكرماه وأجيب إلى جميع ما التمسه، وجرت بينه وبين إمام الحرمين مناظرة بحضرة نظام الملك، ولما عاد أبو إسحاق إلى بغداد أوقف العميد عند جده، ورُفعت يده على جميع ما يتعلق بالخليفة.

دعم مادي منظم للمدارس النظامية

ولم يدخر نظام الملك جهدًا في توفير الإمكانات المادية التي تساعد شبكة المدارس هذه على النهوض برسالتها على أكمل وجه، لذا أنفق عليها بسخاء وخصص لها الأوقاف الواسعة، فيذكر عبدالرحمن بن الجوزي في كتابه «المنتظم في تاريخ الأمم»، أن نظام الملك أوقف على مدرسته ببغداد ضياعًا وأملاكًا وسوقًا بنيت على بابها، كما فرض لكل مدرس وعامل بها قسطًا من الوقف، وأجرى للطلاب أربعة أرطال خبز يوميًا لكل واحد منهم، كما كان لنظامية نيسابور أوقاف عظيمة.

وبحسب أجقو، حرص نظام الملك على توفير معيشة كريمة لطلاب مدارسه، إذ خصص لكل طالب غرفة، وهيّأ المناخ العلمي الذي يساعدهم على الدراسة والبحث، واجتهد في توفير المراجع العلمية داخل هذه المدارس، فكانت في كل مدرسة مكتبة تضم أحسن المراجع، ويتولى أمرها أشخاص ذي كفاءات عالية.

مراتب التدريس

وكان للمدارس النظامية مراتب خاصة بالهيئة التدريسية، فالذين يقومون بالتدريس لا يحملون كلهم صفة «المدرس»، إذ كانوا على ثلاث مراتب. يشرح إسماعيل أبا بكر علي، في دراسته "المدارس النظامية في العصر السلجوقي وأثرها في إثراء وانتشار المذهب الشافعي»، أن المرتبة الأولى هي «المدرس»، وهذا لا يكون إلا ممن اجتمعت فيه صفات خاصة من حيث العلم بالفقه والحديث والاجتهاد والقدرة على الاستنباط، وكذا القدرة على الجدال مع الخصوم، لذا كان تعيين المدرسين يتم وفق أصول وإجراءات رسمية معقدة.

والمرتبة الثانية هي «النائب»، وهذه الدرجة تكون قريبة من درجة المدرس، لأنه كان يقوم بالتدريس نيابة عن المدرس حال غيابه لأي سبب، فكان ينبغي للمدرس أن يطمئن إلى علم نائبه حتى يُسمح له بالتدريس نيابة. ويضرب علي مثالًا على ذلك بالإمام أبو إسحاق الشيرازي الذي عُين مدرسًا وكان له الصدارة في المدرسة، وحينما غاب عن الدرس تم تعيين ابن الصباغ مدرسًا للمدرسة إلى أن جاء الشيرازي.

والمرتبة الثالثة هي «المعيد»، وعادة كان من طلبة المدرس نفسه ممن حضر الدرس، واقتصرت مهمته على توضيح بعض الأمور أو كان يعيد الدرس على من لم يضبطه أو قليلي الاستيعاب. وبحسب علي، كان المعيد يرتقي الدرجات العلمية إلى أن يتحول إلى جهة اعتماد في المذهب الشافعي، فالإمام أبو بكر الشاشي كان معيدًا أول الأمر في المدرسة النظامية ثم وُلي التدريس بالمدرسة النظامية وغيرها من المدراس، بعدما تفقه على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي وغيره من المدرسين.

ولم تقتصر المدرسة النظامية على إعطاء الدروس للطلبة، فقد كان هناك وعاظ يقومون بالوعظ وإعطاء النصح داخل المدرسة، لذا كان يُسمح للعامة بدخول المدرسة لسماع الوعظ.

ثمرات المدارس النظامية

ويذكر الدكتور عبدالمجيد أبو الفتوح بدوي، في كتابه «التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني في المشرق الإسلامي من القرن الخامس الهجري حتى سقوط بغداد»، أن نظامية بغداد كانت من أشهر المدارس وأعلاها مكانة بفضل ما توفر لها من إمكانات مادية لم تتوفر – بنفس الحجم لغيرها – وترتب على ذلك أن معظم أساتذتها كانوا من الأعلام الأجلاء، وتخرج على أيديهم كثير من العلماء الأفذاذ الذين واصلوا قيادة الحركة الفكرية السنية في أقاليم مختلفة من الدولة الإسلامية.

كما كانت هذه المدرسة من أطول المدارس النظامية عمرًا، حيث بقيت تؤدي دورها التعليمي فترة أطول من غيرها، أما النظاميات الأخرى فإنها اختفت تدريجيا خلال القرن السادس عشر، بسبب كثرة الحروب والفتن التي اجتاحت فارس وخراسان بعد تفكك السلاجقة.

وبحسب بدوي، تخرج في هذه المدارس جيل تحققت على يديه معظم الأهداف التي رسمها نظام الملك، فكثيرًا من الذين تخرجوا فيها رحلوا إلى أقاليم أخرى ليقوموا بتدريس الفقه الشافعي والحديث الشريف، وينشروا عقيدة الأشعري في الأمصار التي انتقلوا إليها، أو يتولوا مجالس القضاء والفتيا، أو يتولوا بعض الوظائف الإدارية المهمة في دواوين الدولة.

وينقل بدوي ما ذكره تاج الدين السبكي في كتابه «طبقات الشافعية الكبرى» عن أبي إسحاق الشيرازي أول مدرس بنظامية بغداد قوله: «خرجت إلى خراسان، فما بلغت بلدة ولا قرية إلا وكان قاضيها أو مفتيها أو خطيبها تلميذي أو من أصحابي».

وكان على رأس هذا الرعيل الذي تصدر للتدريس أبو الحسن إدريس بن حمزة الشامي الرملي (ت504هـ/ 1110م)، حيث تفقه على يد أبي إسحاق الشيرزاي، ثم رحل إلى ما وراء النهر، وسكن سمرقند، وفُوّض إليه التدريس بها لأصحاب الشافعي، وكان علماء سمرقند يفخّمون أمره، ويذكرونه بالتعظيم، ويهابون الكلام معه في المسائل لفصحاته.

ومنهم الإمام الغزالي (ت505هـ/ 1111م) الذي تفقه في نظامية نيسابور على يد إمام الحرمين، وبقي بها إلى أن مات أستاذه في عام 478هـ/ 1085م، ثم قُدر له أن يلتقي بنظام الملك، فأُعجب به، وعينه مدرسًا للنظامية في بغداد عام 484هـ/ 1091م.

وكان منهم أيضًا أبو الحجاج يوسف عبدالعزيز اللخمي الميورقي (من ميورقة في شرقي الأندلس)، إذ تفقه في نظامية بغداد على أبي الحسن الطبري (المعروف بالكيا الهراسي)، ثم رحل إلى الإسكندرية وأقام بها، ودرّس فيها الفقه الشافعي وعلم الحديث حتى توفى بها عام 523 أو 524هـ/ 1128-1129هـ.

أما الذين تولوا القضاء من الذين تفقهوا في النظامية فمنهم محمد بن محمود الجويني (ت605هـ/ 1208م)، والذي تولى قضاء البصرة حتى مات بها، ومنهم عبد السلام بن علي بن منصور أبو محمد الكتاني الدمياطي المعروف بابن الخراط (ت 619هـ/ 1222م)، والذي رحل من دمياط إلى بغداد، فتفقه بالنظامية، ثم عاد إلى دمياط فوُلي بها القضاء والتدريس مدة، ثم عُيّن قاضيًا للقضاة بمصر وأعمالها من الجانب القبلي، بحسب بدوي.

ولعل أوضح مثل على تأثير تلاميذ النظامية في هذا المجال ما قام به محمد بن عبدالله بن تومرت (المُلقب بالمهدي)، إذ رحل إلى المشرق في طلب العلم، فنزل بغداد، وتفقه بنظاميتها على يد الغزالي والكيا الهراسي، حتى حصّل الفقه على المذهب الشافعي، والكلام على المذهب الأشعري، ثم رجع إلى المغرب، وحارب بعنف الاتجاه السلفي الرامي إلى عدم التأويل، وسمى أتباعه «الموحدين» تعريضا بمن يقفون عند ظاهر النصوص، واتهامًا لهم بالكفر، بسبب ما يقعون فيه من التجسيم والتشبيه. وبحسب بدوي، أثرت حركة ابن تومرت في المغرب تأثيرًا قويا، حتى وجدنا السبكي يصف أهل المغرب بقوله «والمغاربة لا يحتملون أحدًا يعارض الأشعري في كلامه أو يعترض عليه».

وكان من أبرز ثمرات المدارس النظامية أيضًا تقلص نفوذ الفكر الشيعي، خاصة بعد أن خرجت المؤلفات المناهضة له من هذه المدارس. يذكر بدوي، أن الإمام الغزالي كان على قمة المفكرين الذين شنوا حربًا شعواء على الشيعة، خاصة الباطنية الإسماعيلية، حيث ألّف في ذلك كُتبًا عدة أشهرها «فضائح الباطنية» الذي كُلّف بتأليفه في عام 487هـ/ 1094م من قبل الخليفة المستظهر، وبعد ذلك ألّف «القسطاس المستقيم» و«المنقذ من الضلال».

فتن بين المذاهب السنية

غير أن الأمر لم يخل من بعض السلبيات التي ترتبت على التمكين للمذهب الشافعي من قبل السلطة. وبحسب بدوي، قُدر لهذا المذهب أن يغزو بعض المذاهب السنية الأخرى، ويشاركها السيادة في مناطق نفوذها إن لم يتغلب عليها، إذ بدأ يشق له طريقًا في العراق وفي المشرق الإسلامي بعد أن كانت السيادة في هذه الاقاليم – عدا بغداد – لمذهب أبي حنيفة، فكان معظم فقهاء العراق وقضاته من أتباعه.

وترتب على ذلك اندلاع الفتن المذهبية وتبادل اتهامات الكفر بين الشافعية والحنابلة في بغداد، بسبب أن معظم الشافعية كانوا أشاعرة، ولم يكونوا على وفاق مع الحنابلة بسبب تمسكهم بحرفية النصوص.

وأدرك الخليفة المستنصر بالله العباسي (623-640هـ/ 1226-1242م) خطورة هذا الصراع بعد أن وقف على أسبابه ودوافعه، فعمل على وأد الفتنة والقضاء عليها بإنشاء مدرسة جديدة في عام 631هـ/ 1233-1234م) بالقرب من النظامية سميت بـ«المستنصرية»، وجعلها وقفًا على أصحاب المذاهب الأربعة، واستطاعت هذه المدرسة أن تقوم بالدور الذي قامت به المدرسة النظامية في نشر الفكر السني في جو من الهدوء بعيدًا عن الصراعات المذهبية، فتضاءلت النظامية بجانبها وبدأت تفقد أهميتها، وإن ظلت تؤدي وظيفتها التعليمية حتى مطلع القرن التاسع الهجري.

كذلك كان من سلبيات المدارس النظامية أنها صرفت جهودها لتعليم علوم الشريعة وأصول الدين حتى تتواءم مع الأهداف التي رُسمت لها، فترتب على ذلك إهمال العلوم التطبيقية العملية كالطب والفلك التي كانت مزدهرة في القرن الرابع الهجري وأوائل الخامس. ويذكر بدوي، أن الخليفة المستنصر حاول أن يتغلب على هذا القصور أيضًا، فجعل لعلوم الطب مكانًا في مدرسته، وخصص للمشتغلين به مكانًا فيها، وعيّن لهم طبيبًا يعلمهم ويداوي طلاب المدرسة والفقراء من المرض.