وصفه رئيس لجنة نوبل أندرس أولسون، بأنه «كاتب ملحمي كبير في التقليد الأوروبي الممتد من كافكا إلى توماس برنارد»، في حين نعتته سوزان سونتاغ «بالسيد المجري لنهاية العالم»، فمن هو وما أهم أعماله؟

«أن تكون نوعًا من علاجٍ شافٍ، نوعًا من علاج مشتمل على قدر بعينه من المعاناة التي لا بد منها، فلا مسرَّة من غير ألم.»

التكوين

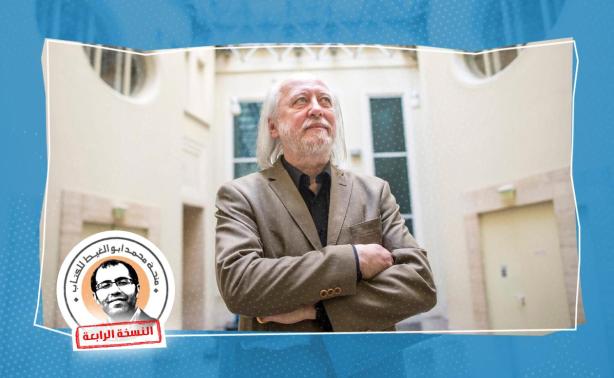

لازلو كراسنهوركاي، الكاتب المجري المعاصر، يُعد واحدًا من أبرز الأصوات الأدبية في أوروبا الوسطى، حتى قبل فوزه بجائزة نوبل للآداب عام 2025.

وُلد لازلو عام 1954 في مدينة غيولا بجنوب شرق المجر، لأسرة يهودية من الطبقة الوسطى. أخفى والده أصول العائلة اليهودية عنه حتى بلغ سن الحادية عشرة، بسبب الظروف الحسّاسة في المجر في تلك الحقبة، مما ترك أثرًا عميقًا على وعيه وهويته الخاصة.

بدأ لازلو دراسة القانون عام 1973، إلا أن روح الفنان المتمرد بداخله سرعان ما ثارت، فترك الدراسة ليتجه إلى اللغة والأدب الهنغاري في بودابست. خلال سنوات تكوينه، خاض فصولًا تجريبية في الحياة، حيث عمل في مجالات متنوعة شملت: عامل منجم، حارس بقر ليلي، محرّر في دور نشر، وعازف بيانو في فرق جاز.

أثّرت هذه التجارب المتنوعة على فهمه لطبقات الحياة الاجتماعية والإنسانية، وشكّلت وعيه بالمجتمع المجري وأفراده. هذا المزيج هو الذي صاغ صوته الأدبي الفريد — صوت يرى العالم ليس كقصة مفهومة، بل كفسيفساء قاسية من المعنى واللامعنى، وهو جوهر ما يجعل كتاباته محورية في الأدب المعاصر.

أعماله تكشف عالمًا منهارًا ببطء، حيث يبحث الإنسان عن معنى وسط الخراب الاجتماعي والنفسي، ولا نجاة تلوح في الأفق، لو كان للهاوية آفاق!

هل يرقص الشيطان التانغو؟

«تانغو الشيطان» 1985، أو في ترجمته العربية «تانغو الخراب»، هو أول عمل روائي بارز للازلو كراسنهوركاي، ويُعد ظهوره الكبير في المشهد الأدبي المجري، بل لا يجانبنا الصواب إذ قلنا إنه العمل التأسيسي لمشروعه الأدبي ككل..

ترنيمة سوداء، نص جنائزي طويل يتدفق كحمم سردية بطيئة، صلاة بلا إله.. كان ذلك انطباعي الأول حين انتهيت من قراءة الجزء الأول من الرواية.. ودار في ذهني السؤال التالي: كيف يرقص الشيطان لو أراد أن يرقص؟ ولم ترضني إجابة، فعدت أقرأ، وعند نقطة ما اكتشفت أن الإجابة تكمن في عالم الرواية نفسها، لا يرقص، وهذه هي رقصته.. إذ إن الرقص يفترض حركة، اختيارًا، جسدًا يعرف أنه يتحرك. وفي عالم «تانغو الشيطان» لا أحد يعرف أنه حي بما يكفي ليرقص..

إنها رواية عن عالم ينهار، يتحلل في الانتظار، هل هو انتظار الخلاص، المعنى، القيامة؟ بل هو اللاشيء.. يحيا القرويون في زمانٍ يدور حول نفسه، واللاحدث هو الحدث بأكمله، التانغو هو بنية النص: المشهد كما بدا من الأمام، ثم المشهد كما بدا من الخلف، النصف الأول يتقدم زمنيًا، ثم النصف الثاني يعود ويعيد الأحداث من زوايا أخرى، والجمل طويلة لاهثة بلا فواصل حقيقية، ليست استعراضًا لغويًا، بل محاكاة فسيولوجية للاختناق..

وفي خضم تلك المشاهد الموحلة، تتكثف الرواية كلها في لحظة واحدة، وهي ظهور إيريمياس أو المسيح المحتال، رجل غريب، يبدو أنه يمتلك سلطة مالية واجتماعية، ظهر فجأة في القرية بعد خرابها، ليس كقائد تقليدي، بل كمنظّم ومستغل للضعف الجمعي، أقنعهم بأن حياتهم المنهارة ليست عبثًا، وأن هناك خطة أو مشروعًا سيعيد النظام، وبالتالي يجب عليهم اتباعه وطاعته، قدّم لهم تفسيرًا للخراب يشبه العظة الدينية، يجعل كل معاناتهم جزءًا من خطة أكبر أو مشيئة «مقدّسة» رغم أنها وهمية.

إيريمياس مثال حي لنظرية فوكو: السلطة تعمل ليس بالقوة، بل بتحويل وعي الأفراد وتنظيم فهمهم للواقع، فتصنع طاعة داخلية، وتحوّل الفوضى إلى نظام مزيف، والفشل إلى «حقيقة» مقبولة، والاستسلام إلى أداة للبقاء الاجتماعي.

وفي النهاية تعكس القرية مجتمعًا مغلقًا على ذاته، حيث التاريخ يعيد نفسه بنفس الأنماط ، والناس يكرّرون أفعالهم بلا وعي، ما يجعل التغيير السياسي والاجتماعي شبه مستحيل. «تانغو الشيطان» تتكثف في الانهيار البطيء للإنسان والمجتمع، وفي كيف يتحول الخراب والفوضى إلى نظام مبرَّر، حيث يصبح الفشل مقبولًا، والخلاص وهمًا، والوعي الفردي محكومًا بالاستسلام لصوت السلطة أو الانعدام.

«الأدب لا يمكنه إلا أن يأمل في جمع الفوضى معًا، ربما فقط بفاصلة.»

نغمات الخراب والجمال

ومن «تانغو الشيطان» 1985، استمر لازلو كراسنهوركاي في استكشاف العالم المنهار والإنسان المتأزم. ففي «كآبة المقاومة» 1989 نشهد مدينة تنهار أخلاقيًا أمام سيرك غامض وشخصية تُسمّى «الأمير»، التي تحرّض الجماهير بصمتها. هنا، لا يأتي العنف من السلطة أو الظلم المباشر، بل من الفراغ النفسي والضياع الجماعي، ومن حاجتنا نحن كبشر إلى وهمٍ يجعل حياتنا ممكنة. الرواية تُظهر أن الجماهير لا تبحث عن الحقيقة، بل عن ذريعة للفوضى، وأن الخير والشر ليسا استثناءً، بل حالتان طبيعيتان للإنسان في غياب النظام والمعنى.

بعد عشر سنوات، في «حرب وحرب» 1999، نتابع موظفًا صامتًا يُسمّى «كورين»، يحاول إنقاذ شخصيات من النسيان عبر نشر مخطوطات، بأسلوب هوسي وجمل طويلة تجعل القارئ يشعر بثقل الزمن والخوف من الفناء، لتسائل الرواية: هل يمكن للكلمات أن تمنح معنى وسط العدم؟ ثم يأتي «سيوبو هناك في الأسفل» 2008 ليأخذنا إلى عالم الفن والجمال حول العالم، حيث يصبح الجمال قوة مرعبة تذكّر الإنسان بنقصه، مظهرًا أن الفن ليس للترفيه، بل للانكشاف وربما للنجاة الأخلاقية وسط الخراب.

وفي «الذئب الأخير وهيرمان» يختبر لازلو نهاية الطبيعة والإنسان: اختفاء الذئب الأخير وانسحاب هيرمان الصامت يرمزان إلى الحرية والرفض في عالم مهدد بالخراب. ويعود في «عودة البارون وينكهايم» 2016 برواية قاسية عن الحنين الكاذب، حيث يعود بارون عجوز إلى قريته، فيراه الناس منقذًا بينما هو عاجز تمامًا، ليؤكد أن المجتمعات تبحث عن رموز فارغة، وأن الماضي والخلاص مجرد أسطورة.

وفي «أثر هومير» 2020 يدمج كراسنهوركاي بين النثر والرسم والموسيقى ليستكشف الذاكرة والهروب والتعاون الإبداعي، مما يعكس اهتمامه بالتعبير الفني متعدد الوسائط. أما في «جبل في الشمال، بحيرة في الجنوب، مسارات إلى الغرب، نهر في الشرق» 2021 فيقدّم نصًا شبيهًا بالقصيدة النثرية للتأمل في السكون والبحث عن المعنى في الطبيعة والذات.

ثم يأتي أحدث أعماله «هيرشت 07769» 2024، حيث يعيش بطل الرواية، فلوريان هيرشت، في بلدة صغيرة مليئة بالفوضى الاجتماعية والعنف، محاولًا فهم العالم المحيط به. الرواية مكتوبة جملة واحدة طويلة بلا فواصل، ما يجعل القارئ يشعر بتيار مستمر من القلق والوعي البشري، تبدأ بتأكيد حاسم أن «الأمل خطأ» وتنتهي بتحذير من «ليل لا يرحم يخيم بثقله على الأرض». وتؤكد أن كراسنهوركاي يكتب عن الإنسان على حافة النهاية، بين الفوضى والجمال، اللاجدوى والأمل الصامت.

الشراكة مع بيلا تار والأعمال السينمائية

علاقته مع المخرج المجري بيلا تار كانت ثنائية مثمرة، حيث حولت أفكاره الأدبية إلى لغة سينمائية مدهشة. أفلام مثل «Satantango وWerckmeister Harmonies وThe Turin Horse» لم تحافظ فقط على الجو الروائي الثقيل، بل أضافت بعدًا بصريًا جديدًا: إيقاعات بطيئة، مشاهد مطوّلة، وصمت يختبر القارئ والمشاهد معًا. ولقد نجح الاثنان في تشييد بناء درامي مضاد لمفاهيم الحركة والسرعة في السينما الحديثة؛ عالم تتحول فيه اللقطة الطويلة إلى مرآة للانتظار الإنساني، انتظار لا ينتهي، وكأنها دعوة لإعادة النظر في معنى الزمن، وأنه لا يتشكل في مضيه وتتابعاته، وإنما بتدفق الحياة في اللحظة، والتشبع بالوجود بها، فحين تكتمل اللحظة شعوريًا، يسقط الماضي والآتي، ويبقى الحضور وحده، زمنًا كافيًا بذاته..

هذه التجربة السينمائية تؤكد أن كراسنهوركاي لا يكتب من أجل المتعة وحدها، بل ليجعل الفن مرآة للواقع القاسي، ومرشدًا للتأمل العميق في النفس والمجتمع والحياة.

«مهما بدا الحدث غير ذي أهمية – سواء كان حلقة رماد تبغ تحيط بالطاولة… يجب تدوين كل ذلك، لأنه وحده يمنح الأمل ألا يختفي المرء يومًا ويقع أسيرًا صامتًا في الترتيب الجهنمي الذي يتفكّك فيه العالم وفي نفس الوقت يعيد بناء نفسه.»

سيضع الله النقطة الأخيرة

لم تكن تجربتي مع كراسنهوركاي كتجربتي مع أعمال أي كاتب آخر، فأعماله فريدة من نوعها، فهو يكتب بلغته الخاصة، بإيقاع وطقوس ذاتية من لاوعي متفجر، يتحرك بين لغتين: لغة غنية وجميلة، وأخرى قريبة من الكلام اليومي الذي يسمعه في الشوارع والحانات، ويسعى لدمجهما في توازن دقيق.

وما يتجلى في أدبه من إبداع، كيف يعكس حالة الإنسان المعاصر: التائه المُنهك الذي فقد الإيمان بكل السرديات الكبرى، ويسعى للبحث عن سبيل في عالم تتآكل فيه القيم لصالح المادة، وإعادة تدوير كل ما يصلح للإنتاج والاستهلاك حتى الإنسان!

هو يكتب عن هشاشة الإنسان وعزلته الوجودية، عن حياة نسينا فيها أن ننظر إلى السماء، إلا أنه وسط هذا اليأس والخراب يومض في نصوصه إيمان بأن الجمال لا يُهزم، وأن الفن ما زال قادرًا على تضميد جراح العالم، بل قد يكون آخر منقذ قبل الانهيار الكامل. في زمن تقترب فيه الساعة الرمزية لنهاية العالم، يصبح أدبه تذكيرًا بأن المعنى ليس مفروضًا، بل يُصنع، حتى في ظل الخوف، الصمت، والانتظار الطويل. كراسنهوركاي لا يمنح الأمل بسهولة، لكنه يجعل القارئ يدرك قيمته الحقيقية: القدرة على رؤية العالم بعيون صافية حتى في أحلك اللحظات.