فن

«أولاد حارتنا»: الكل يقرأها كما يريد هو

من حارة نجيب محفوظ إلى شوارع موسكو… «أولاد حارتنا» رواية قرأها كل شعب بلغته، فرأى فيها كل قارئ ما يريد: ملحمة عن العدل، أو مرآة للواقع، أو حكاية أسطورية تعيد طرح أسئلة الإنسان الأولى.

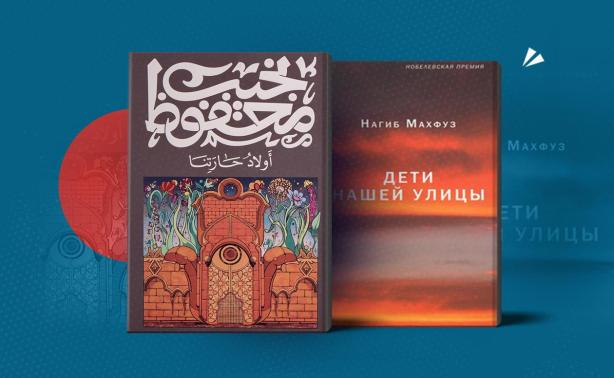

غلاف رواية «أولاد حارتنا» للأديب نجيب محفوظ بالعربية والروسية

غلاف رواية «أولاد حارتنا» للأديب نجيب محفوظ بالعربية والروسية

تبدأ قصة الرواية الأكثر شهرة بالجبلاوي وهو شخص مهيب عظيم الشأن أقام قصرًا فارهًا أعلى هضبة عالية في وسط صحراء المقطم، يعيش الجبلاوي مع عائلته في هذا البيت وأنشأ حوله عزبة كبيرة مليئة بالحدائق وأجر المناطق والبيوت المحيطة حتى تكونت حارة.

أدهم

تبدأ القصة عندما قرر الجبلاوي التخلي عن إدارة أرض الوقف لأحد أبنائه، يختار الجبلاوي ابنه الأصغر أدهم كي يمنحه إدارة الوقف لأنه يعرف أسماء المستأجرين كما يعرف طباعهم، يغضب إدريس ويثور على الجبلاوي ظنًا منه بأنَّه الأحق بإدارة الوقف من أدهم لأنه الابن الأكبر، فيعاقب الجبلاوي إدريس بالطرد من القصر، وذات مرة يذهب إدريس لأدهم ويغريه بالاطلاع على حجة الوقف التي يخفيها الجبلاوي عنهم جميعًا في صندوق فضي في غرفة يحرم عليهم أن يدخلوها وحين يشرع أدهم في فتح الصندوق يراه الجبلاوي ويطرده خارج القصر.

يسكن أدهم الحارة حيث يعاني بسبب خطيئته، ويضطر للعمل الشاق، والسكن في كوخ. ثم بعدها ينجب ولدان ويشتعل بينهما النزاع.

جبل

يأتي للحارة ناظر ويقرر قتل الأطفال الذكور، وعندما يولد جبل تخفيه أمه في حفرة فتجده زوجة الناظر التي لم تنجب وتربيه حتى يكبر، يقابل جبل الجبلاوي ويأمره بتخليص الحارة من الظلم.

رفاعة

تقع الحارة من جديد تحت سيطرة الفتوات، فيأمر الجبلاوي رفاعة بالوقوف أمام ظلمهم، يدعو رفاعة الناس إلى الزهد ونبذ الشرور فيلتف حوله البعض ويصدقونه، مما يثير غضب الفتوات ليقرروا قتله. إلا أن عائلته لا تجد جثته فيتناقل الناس كلامًا مختلفًا عن مصيره.

قاسم

ينشأ قاسم يتيمًا ويرعى الغنم لامرأة ثرية تدعى قمر تطلب منه الزواج، فيتزوجها ويدير شؤونها، وذات مرة يرسل إليه جده الجبلاوي خادمه قنديل ليحضره إليه وحين يقابله فإذ به يأمره بالقضاء على ظلم الفتوات، وإعادة العدل إلى الحارة. ويبدأ قاسم في دعوة الناس إلى الثورة على الفتوات، ويلتف حوله الجياع والمستضعفين، والمتسولين، وحين يحاول الفتوات قتله يجد قاسم أنه لا مناص من الهرب خارج حي الجرابيع.

عرفة

يأتي عرفة ليسكن الحارة ويبهر أهلها بما يصنعه من أعاجيب في معمله تشفيهم من كل داء وتحل مشكلاتهم، فيحترمه الجميع بمن فيهم الفتوات والناظر، ويسمع عرفة ما يحكيه الناس عن البيت الكبير، والجبلاوي، وجبل، ورفاعة، وقاسم فلا يصدق حرفًا، فيبحث عن البيت الكبير ويحاول التسلل إليه.

...

كما ذكرت في المقدمة فطبيعة الثقافة الروسية قد لا تسمح للكثيرين بمعرفة القصص الدينيَّة الإسلاميَّة وكذلك ليس لديهم هذا الزخم الكبير حول هذه الرواية رغم التنويه أنَّه أهم كتب نجيب والمتسبب في أزماته لكن من عاش هذا الجو من المصريين ليس كمن قُدم إليه الكتاب في بلد بعيدة بعد سنين طويلة من وفاة المؤلف، أولاد حارتنا هي أكثر روايات نجيب قراءة وشهرة بين أعماله المترجمة إلى الروسيَّة وهي معلومة من السهل معرفتها من البحث السريع ومقارنة عدد المقالات والمراجعات، تمنيت أن أجد قراءات مختلفة بعيدة عن القصص الدينيَّة لهذه الرواية وقد وجدت (جزئيًا وليس بشكل كامل) ما أردت.

«دعونا نتخيل أن الدوافع والمؤامرات الدينية لم تشق طريقها إلى حياتك على الإطلاق، وهذه الرواية في خمسة فصول تعطيك شيئًا جديدًا وغير معروف. أنت لا ترسم أوجه تشابه مع شيء مألوف لفترة طويلة، ولا تحاول تحديد غير المألوف، ولا تبحث عن المراجع وتدرك كل ما يحدث بدهشة وسخط بدائي. استرجع تلك اللحظة عندما أخبرتك والدتك / جدتك / معلمك / كتابك لأول مرة قصة يسوع ولم يكن لديك أي فكرة عن أن كل شيء سينتهي بالصلب. تذكر اللحظة التي قطف فيها الرجل الفاكهة من الشجرة، حسنًا، أنت تعتقد أن هناك عاملًا إجراميًا هنا، لكنه طُرد من أجمل مكان في العالم. تختبر هذا الذهول مرة واحدة فقط حتى تعرف نهاية القصة. لكن عندما تعرف يبقى فقط إيلاء المزيد من الاهتمام للتفاصيل، والحيرة مما يحدث».

كانت الرواية وقصتها والنبذة التي قدمتها أشهر من ألا يرى الروس الرموز بداخلها لذا تحدثت مراجعتهم عن نظرتهم للشخصيات ورموزها وتفسيرها لكن في نفس الوقت كان هناك من يعرفون أنها قصص دينية لكن لا يعرفون بالضبط حدود القصص أو عمن تتحدث.. ذكر أحد القراء:

«بعد قراءة بعض المراجعات أدركت أنني لست على دراية جيِّدة بمختلف الحكايات الدينية وقصص الديانات الإبراهيمية. هل سيكون هذا الكتاب ممتعًا لشخص لا يفهمهم على الإطلاق؟ اعتقد نعم. الأفكار التي ذكرتها يمكن تطبيقها بسهولة إلى واقع أي دولة تقريبًا في أي فترة زمنية. أنا متأكد أنني لم أعرف معظم الرموز، لذلك إذا كانت لديك معرفة جادَّة باليهودية والمسيحية والإسلام فقد يختلف الأمر بالنسبة لك».

والحقيقة أنني أتفق مع هذا القارئ، يمكننا رؤية الكثير من القيم في هذا النص ويمكننا البدء بتحليل ما وجده الروس الذين لم يفهموا تلك القصص، أحد أهم الأفكار المتناولة في مراجعات القراء وفي أبحاث النقاد أيضًا هي فكرة العدل، فكرة الرواية كلها قائمة على عدد من الشخصيات الذين يحاولون تحقيق العدل بمختلف الطريق، عن طريق الوعظ أو عن طريق الثورة المسلَّحة أو حتى عن طريق الهرب، فلكل واحد من أبطال العمل منهج مختلف بل ونظرة مختلفة عن هذا العدل. بعيدًا عن الحارة فحتى قصص الأبطال نفسها تخضع للتساؤل، مثلًا قرار الجبلاوي لطرد إدريس ثم طرد أدهم، وقصة ولدي أدهم، فجوهر تلك القصص يجعلنا نتساءل عن العدل في تلك المشاهد.

هناك عامل آخر يحرك العمل لكن ليس في الأبطال المباشرين، بل الأبطال المخفيون.. أهل الحارة. فكرة الأمل والبحث عن السعادة هي ما جعلهم يسمعون لكل أبطال الرواية، إنَّهم يبحثون عن السعادة التي ستنقذهم وهو ما يجعلهم يثورون أو حتى يختبئون فيما بعد ويتناسون ما حدث. الأمل في الهرب من البؤس، الأمل في أوضاع أكثر استقرارًا وأمنًا كانت هي العجلة التي تبدأ الأحداث كل مرة قبل أن تخمد.

تعددت الأفكار والتحليلات حول سكان الشارع والثورة والدوافع النفسيَّة لكن كما المتوقع جذب الروس عامل آخر وهو بيئة الحارة.. افتتحت قارئة مراجعتها قائلة:

«ضجيج وتنوع السوق الشرقي، رائحة البخور والتوابل، سحب دخان الشيشة، ونداء الجيران من النوافذ، والأرائك الناعمة والمريحة للمقاهي – كل هذا غمرني بمجرد قراءة الصفحات الأولى من رواية أولاد حارتنا».

وختمت ما كتبته أيضًا بـ:

«لذا إذا كنت ترغب في رؤية أسطح المنازل تحت أشعة الشمس الحارقة بدلًا من أشجار البتولا والطرق السريعة خارج النافذة، والأوشحة المزركشة للنساء الشرقيات والاستماع إلى أصوات بائعي الحلوي والليمون، فعليك بالتأكيد قراءة نجيب محفوظ».

القراء العرب أو المصريون شاهدوا الحارات وعاشوا فيها وقرؤوها مرارًا في باقي أعمال نجيب، أما الروس فلم يفعلوا وتقدِّم لهم هذه الرواية فرصة لمعرفة أجواء الحارات المزدحمة المليئة بمختلف الشخصيات من فتوات أقوياء وجرابيع وفقراء ومجرمين وتجار أغنياء. هذه التوليفة في الرواية تمثِّل شرحًا وافيًا لكيف من الممكن أن يعيش الفقير والغني في نفس الحارة، ما هي عاداتهم اليومية في الذهاب إلى المقاهي والخمارات والتسكع، وماذا يأكلون ويشربون.. بل والأكثر أهمية ماذا يستنشقون.

«فاحت من هذا الكتاب روائح عديدة: الدم، الغبار، شيشة المقاهي، رائحة الحشيش الحلوة التي يبدو أنَّ الجميع يتعاطونه».

امتلأت الرواية بذكر الحشيش والبوظة وهو ما كان مثيرًا للروس، فما الأفضل من معرفة مسكرات دولة ما من رواية تتحدث عن شارع كامل يتعاطى هذه الأشياء على مدار الزمن.

كما أن ذكر الصحراء تكرر في الكثير والكثير من المراجعات، وأعتقد أنه بسبب افتتاحية الرواية عن بناء الجبلاوي لقصره وسط صحراء المقطم، رغم أن هذا المكان تحوَّل مع الوقت لكوخ وبيوت وحارة كاملة تتفرع منها الشوارع لكن كما هو واضح فقد ظلت صورة الصحراء في خيالهم تبعًا لفكرتهم عن بيئتنا العربية. أحد القراء الذي زار مصر كتب رأيًا محبطًا ولو كان حقيقيًا وهو تشابه الأكواخ البائسة التي يعيش فيها أهل الحارة مع منطقة نزلة السمان الملاصقة للأهرامات:

«الشيء الوحيد الذي لمسني هو وصف حياة عامة الناس بعيون (محشِّشة) يكبرون في أكوام من القمامة دون الحق في الأمل. لست على دراية كبيرة بما يدور في مصر، لكن من نافذة الحافلة السياحيَّة التي نقلتنا من شرم الشيخ إلى القاهرة بين أحداث "الربيع العربي" المعروفة بدا الأمر لي أن ما كتب عنه محفوظ – فيما يتعلق الأمر بالفقراء – لا يزال قائمًا. عند النظر إلى الأكواخ التي تتجمع في أهرامات الجيزة نفسها وتجعلك تسلك طرقًا مختلفة كي تزور ميدان التحرير ورؤية كلًا من الأولاد ذوي العيون الداكنة يدخنون "الشيشة" والأطفال في أكوام القمامة، والبدو مع الماعز.. جعلتني تلك الرواية أتذكر تلك المشاهد وأستحضرها جميعًا».

...

الاتجاه الثاني الموجود في المراجعات هم بالطبع من وجدوا الإشارات الدينية، لكن حتى هؤلاء لم يتفقوا وتعددت تفسيراتهم، وقد كان من الغريب أن يرى القراء الشيء وضده ليس فقط في الرواية الواحدة بل في كل نقطة منفصلة. كي أشرح تلك النقطة دعونا نقسم آرائهم حول الجبلاوي والأبطال (أدهم، جبل، قاسم، رفاعة، عرفة) وأهل الحارة.

أولًا: الجبلاوي: الآراء عنه اختلفت؛ أحد القراء كتب تحليلًا طويلًا متفائلًا هو أن الرواية إذا أرادت أن تثبت شيئًا فهي تثبت أن في النهاية كلنا من أب واحد، شخص يراقب ويرعى من بعيد. لكن الكثير من القراء لم يتفقوا مع هذا القارئ، ومن رأيهم فغياب الجبلاوي أكثر من حضوره وأن وجوده لم يكن مؤثرًا.

ثانيًا: الأبطال (أدهم وجبل ورفاعة وقاسم وعرفة): هؤلاء الخمسة الذين يمثلون شخصيات نعرفها. البعض حلَّل طريقة نجيب محفوظ في سرد قصصهم: هل القصص قريبة بالفعل مما يعرفونه أم لا؟ والبعض رأى اختلاف أهدافهم الواضح...

«أهداف الشخصيات مختلفة، والطرق التي من خلالها يحققون هذه الأهداف ليست متشابهة. ما هي القوَّة؟ لعل القوَّة هي التواضع والعمل الجاد الذي حاول به أدهم بعناد أن ينال مغفرة أبيه، أم هي الرغبة في العدالة والانتقام والقدرة على الدفاع عن النفس، وهو الذي اشتهر به جبل؟ هل هي القوَّة والرحمة أم المغفرة والمحبة كما ورثنا من رفاعة؟ دعونا لا ننسى قاسم الذي كان هدفه المساواة وقوته الذكاء وسعة الحيلة والصفات القياديَّة. ولنتذكر أيضًا عرفة الذي فُتن بالسحر (العلم) وآمن به كخلاص من كل الهموم والظلم والمشاكل».

هذا الشخص حلل نقاط تميز كلًّا منهم مما وضعهم فيما يشبه المقارنة التي تجعلنا نتساءل: من منهم نجح حقًا؟ لكن لم تكن كل الآراء محبَّة لموقف الأبطال الخمسة في الرواية؛ فقد تكرر تعليق أنهم لا يكملون ثوراتهم ووعظهم للنهاية، في كل مرة يقلبون الناس ويجعلونهم يثورون ثم يختفي كل شيء وينسى الناس قبل أن يعود إليهم شخص جديد بأمل جديد ولو بأسلوب مختلف وهم يصدقونه.

ثالثًا: أهل الشارع: مثل الأبطال بالضبط، واجه أهل الشارع رأيين: الأول هو أنهم السبب الحقيقي لنكسة الحارة، فهم كسالى وجبناء، والأهم من ذلك مصابون بداء النسيان. اتهم القراء سلبية أهل الحارة أنَّهم هم السبب في جعل التاريخ يعيد نفسه عندما يكررون أخطاءهم، وأن هذا بالضبط ينطبق على تاريخ الإنسانية.

لكن هناك طائفة أخرى تعاطفت مع أهل الحارة بل وألقت اللوم على نجيب محفوظ نفسه! اتهم القراء نجيب برسم شخصيات لا إنسانيَّة محتقرة لذا عجزوا عن التفاعل معهم كشخصيات حقيقيَّة قادرة على الثورة وتغيير حياتهم.. أحد القراء كتب:

«بدا لي أن المؤلف لا يحب البشر. البشر في الكتاب هم قطيع لا أكثر. إنَّهم أنانيون، أغبياء، في أغلب الأحيان – كسالى ويفتقرون إلى المبادرة، جشعون وشهوانيون، خاضعون للأقوياء، لكنهم أنفسهم لا يستطيعون أن يكونوا مثلهم أو لا يريدون إظهار ذلك. هذا مضحك!»

هذا غريب؛ كيف يمكن لنفس القصة أن تحمل فكرتين، الفكرة وضدها؟ من يرى أنهم طيبون أو أشرار من نفس الوصف ونفس الكلمات. لكن هذا يمكن تفسيره ببساطة بالخلفية الدينية للمتلقين؛ فالشخص غير المؤمن بالأديان الإبراهيميَّة لن يقرأها بنفس التعود الذي سيقرؤها به شخص ذو خلفيَّة من تلك الأديان، وسمع القصص كثيرًا ويعلم مغزاها والأفكار المحيطة بها أيضًا.

في النهاية كانت هناك الرواية برموزها التي يعرفها الجميع، ومع ذلك قرأها كل شخص حسب فكرته هو التي يمتلكها عن هؤلاء الأبطال أو الرموز أو الأنبياء. من أراد رؤيتهم مخلِّصين ركَّز على صفاتهم الطيِّبة وتعاطفهم وإرادتهم لتحقيق العدل ونصرة أهل الحارة المساكين، أمَّا من رآهم رموزًا لأفكار ركَّز على النهايات غير المكتملة ليثبت صحَّة وجهة نظره. وأعتقد أنَّ مثل تلك القراءات ليست موجودة بكثرة في الوطن العربي، سواء لشعب الحارة لأنَّنا جميعًا نفهم حالة الانبطاح عند الفقراء وعملهم الشاق طول الوقت الذي يجعلهم لا يفكرون في غد، بل يعملون فقط بشكل مستمر، أو حتى من ناحية رمز الأبطال فالكل يعرف قصصهم وتُحكى لنا منذ الصغر لذا لم تُقابل بتساؤلات عن نهايات قصصهم كما فعل الروس الذين لا تملأ تلك القصص حياتهم.

ربما قصد نجيب هذه التفسيرات وربما حتى لم يقصد سوى نقد الوضع الاجتماعي، فقد ذُكر في كتاب «صفحة من مذكرات نجيب محفوظ» أن الرواية لم تكن تشبه أعماله السابقة التي تتناول مشكلة اجتماعيَّة واحدة، بل هي أقرب إلى نظرة كونيَّة إنسانيَّة عامة ولا تخلو من خلفيَّة اجتماعيَّة واضحة أيضًا.

وفي كلتا الحالتين فهذا يتطلب شجاعة كبيرة من الكاتب أن يضيف تلك الرموز القابلة للتفسير بسهولة في مجتمع إسلامي، وحتى الروس الذين هم غير مدركين لمكنونات مجتمعنا فقد احتاروا من ذكر الأنبياء بصراحة ومن جرأة وشجاعة محفوظ في هذا التناول.

...

الملاحظة الأخيرة سوف تتكرر في هذه السلسلة على أكثر من عمل، وهي ذكر المرأة ودورها في العمل الأدبي:

«بشكل عام هذا الكتاب له موقف غريب تجاه المرأة. رأيت كيف البطل وقع في الحب (وليس بطريقة عاديَّة بل من النظرة الأولى) ثم تزوَّجها ثم حملت ثم أصبحت مكروهة... وكل ذنوبه يجب أن تتحمَّلها هي. وكأنَّ هذا شيء طبيعي. أنا لست نسويَّة لكن قراءة أحوال المرأة في هذا الكتاب لم تكن سارَّة على الإطلاق».

في الحقيقة هذا الوصف لا ينطبق على شخصية أميمة فقط، بل على باقي العناصر النسائية في الرواية أيضًا. وإذا كانت الملاحظة هنا صغيرة تقتصر على رواية واحدة كُتبت في الخمسينات، فهناك العديد من الكتب والأبحاث العربيَّة تتناول المرأة في أدب نجيب محفوظ ودورها المحصور في البغاء أو كونها غانية أو دور ثانوي للغاية غير فعَّال. وقد لاحظ القراء الروس نفس الأمر في رواية «أفراح القبة» من ناحية معاملة الرجال للنساء: كيف يعاملون الزوجة، وكيف يعاملون الحبيبة، وكيف يعاملون العاملة. وللأسف فقد كان نجيب ينقل الحارة بلا تجميل والعلاقات بلا تصليح، وأظن أنَّه حتى الآن لم تزل بعض هذه الأفكار جزءًا من مجتمعنا.